浄運寺

「ふたたび軒と軒に挟まれたこの町特有の狭い坂をのぼり、このあたりの地形ではその頂上にあるかのような浄土宗・浄運寺の石段を登った」

寺は路地の中にあって、道が途中で階段になったりしてかなり迷った。

この高低差のある路地と古い石垣がいかにも湊町って感じ。

階段を上った先に鐘楼門が見えてきた。

ここの鐘楼門はかなり独特で、高い石垣の上にあって城の砦みたいに見える。

寺側から鐘楼門は段差がほとんどなく、出入りが容易に出来るようになっている。

マジで防御施設として使えそう。

境内はそれほど広くなく、本堂の前にちょっとした庭が設けられていた。

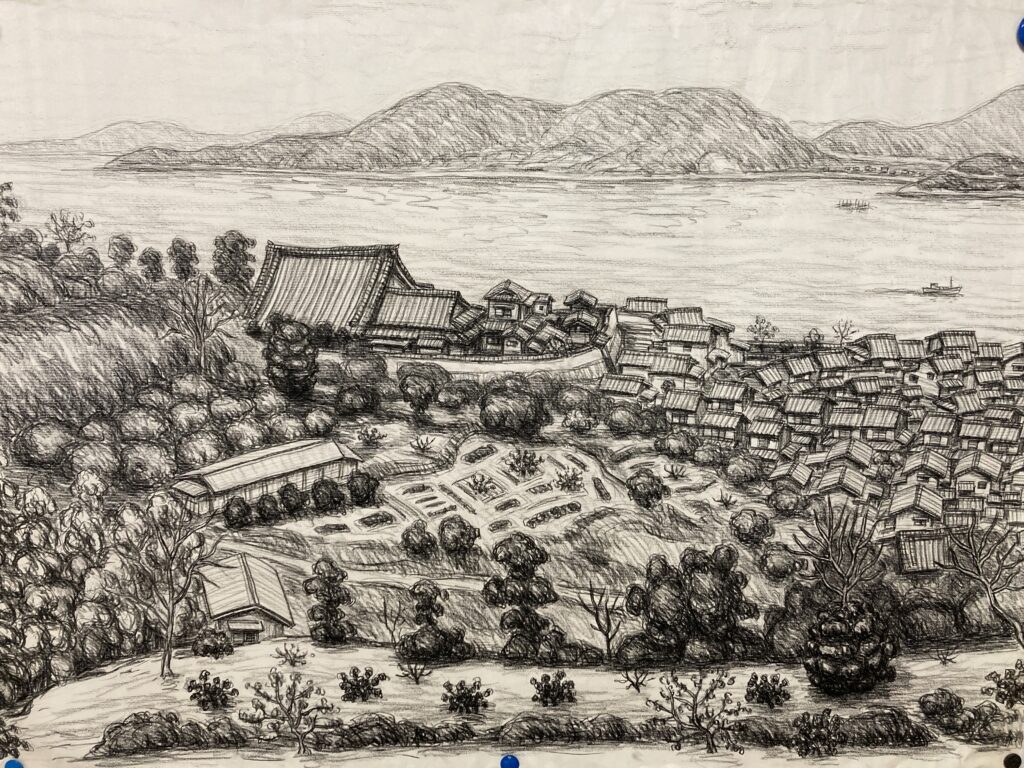

本堂内には室津を描いた絵が飾られていた。しかし誰の作品かは分からなかった。

ひと際大きな屋根を持つ建物が浄運寺。寺の前には室津湾が広がっている。

ここにも八朔の雛祭りが。

浄運寺は1185年(文久元年)、法然の弟子によって建立された。法然上人も讃岐(香川県)に流刑になった時に訪れている。

本尊は阿弥陀如来。撮影禁止というわけではない様だったが、なんとなく憚られる気がしたのでやめておいた。

絵とは違っていて、寺の真隣は海ではなくなっている。

「街道をゆく」では、境内で孫と遊んでいた老婦人が「元は海で、埋め立てられる前は崖下まできていた潮の色が素晴らしかった」と話していた。

個人的には、悠久の自然である室津の海と、発展し変化し続ける人の暮らし。変わらないものと変わりゆくものとが門の風景に収まって、どちらも素晴らしいものだと思えた。

突然の話だが、多くの海の男が働く港町には遊郭が付き物であった。

室津は遊女発祥の地と言われ多くの遊郭があった。その中のトップ遊女のことを室君と呼んでいた。

浄運寺には遊女の元祖と考えられている「友君」の塚がある。

多くの遊郭があったということは、それだけ室津が人の往来が盛んな港であった証拠である。

次はシーボルトが絶賛した風景がある賀茂神社に向かう。

賀茂神社

賀茂神社は室津漁港を囲む南側の小高い山の上にあり、広い参道が山上へ続いている。

境内への入口には立派な唐門(四脚門)が。

門の右側には「平清盛 参拝の社」と家の表札みたいに掲げてある。

賀茂神社の配置は少し変わっていて唐門をくぐると、向かって左に拝殿、右に本殿という風になっている。

直に神様とご対面出来るようになっていて、何のために拝殿あるのかよく分からない。

ここの拝殿で拝んでも、建物の後ろには海しかない。神様はお尻を突き出した後ろ側におられる。

本殿は5つの社が横に並んでいて、幅広の社殿になっている。

建立は1699年(元禄12年)で、その全てが重要文化財に指定されている。

スマホゲームでいうと、SRを5連続で引き当てた感じだろうか。

檜皮葺の屋根が5つ並んでいる。古式ゆかしい建物の素朴な感じがなんとも好き。

真ん中の少し高くなっている社が主祭神・賀茂別雷神で、京都の上賀茂神社と同じ神様。

側面から見ると、端まで続く社殿の広さが一層顕著に。この回廊も重要文化財になっている。

社の屋根は正面側の屋根が長く伸びた流造(ながれづくり)。

広くて立派な神社のわりには人がほとんど見かけない。

「街道をゆく」では「社務所にもどこにも人は居そうになく、神々だけが退屈そうに鎮まっているように感ぜられた」と感想を述べている。

境内の絵馬堂にあった巨大絵馬。

唐門には龍の彫刻がしてあり、その龍が飛び出てきて神社を見守っている感じがカッコイイ。

本殿の横には、突如として南国の雰囲気にさせてくれるソテツの木々が生い茂っていた。

ここには元々、多宝塔があったらしく明治の廃仏毀釈で解体されてしまったとのこと。

ちなみにここのソテツは日本で最も北に自生しているソテツであるらしい。意外なレアスポット。

いよいよお待ちかね。室津海駅館でシーボルトが讃えた景色はこの参詣所からみた眺め。

やっと見つけたと思って入ろうとしたら、参詣所は普段は非公開になっていた。

筆者の落胆はともかく、ここまで引っ張ってきて何もなしでは、ここまで読んでくれた方に申し訳ないので、兵庫県公式観光サイトにある参詣所からの景色を掲載しておいた。

引用元:HYOGO!ナビ(兵庫県公式観光サイト)より

景色だけでなく、建物の日本的な雰囲気と相まって、より風情が出ている。

しかし筆者的にはこれではここに来た甲斐がないので、他にも絶景スポットがないかと必死に探した。

探索の末、ここに匹敵する素晴らしい場所を見つけた。

賀茂神社の唐門の逆側にも出入口があり、そこを下りていくと末社である海の守護神・楫取社(住吉社)があった。

となりの神社の灯篭ではなく、海の灯台としての常夜燈。

この小さな社殿の中からの景色が素晴らしかった。

個人的には参詣所の景色に匹敵する素晴らしさだと思うが、どうだろうか。

注連縄のバックに海が広がっている風景が、神が宿る海みたいで神々しさを感じる。

景色だけ見て、立ち去るような無礼なことはせず、きちんとお参りをしてから次の場所へ。

とは言え、「街道をゆく」で巡られた箇所は全て巡礼したと思う。そこで最後に行ってみたいスポットがある。

八朔のひな祭りで出てきた、黒田官兵衛の妹、悲劇の城・室山城を見にいってみる。

室山城跡。

室山城は室津漁港を囲む東側の山の上にある。

上の高台が二ノ丸で、右の道から回り込んで入る様になっている。直接二ノ丸に上がる階段は無くて、城っぽくなっている。

攻め寄せてくる敵が回り込んでいるところを、二ノ丸から雪玉とかで迎撃する遊びが出来そう。

二の丸跡は公園として整備されていた。周りより高台にあって、正に曲輪って感じがする。

室山城は南北朝時代の播磨の武将・赤松円心が築城したと言われている。

その後、応仁の乱の時には浦上氏の城となり、1566年(永禄9年)、黒田官兵衛の妹との婚礼の日に赤松氏の急襲により落城し廃城となった。

赤松氏に対抗するための政略結婚だったのに、その効力が発揮する前に攻められ落城してしまった。

赤松氏からすると、浦上氏と黒田氏の同盟が成立すると窮地に陥るので、赤松氏の対抗策が一枚上手だったと言うしかない。

この坂の上が本丸跡であったらしい。

この石碑が室山城本丸の唯一の史跡。

まだ上に行く道は続いていたが、上には民家が建っており他の手掛かりを見つけることは出来なかった。

最後に室津の海をもう一度見て、旅の締めくくりとしたいと思う。

波が穏やかな室津湾で新たに盛んになった牡蠣の養殖。

北前船が来なくなり、交通の要衝でなくなっても、室津の宝がこの穏やかな海であることに変わりはない。

次こそは牡蠣の旬の季節に再びこの地を訪れることを室津の海に誓い、町を後にした。

長文でしたが最後までお読みいただきありがとうございました!

室津 Googleマップ

左上の旅猫の左の→をクリックしますと、番号に対応した歴史スポットが表示されます。散策の際はご活用いただければ幸いです。

室津へのアクセス

公共交通機関🚃🚌

JR竜野駅からたつの市コミュニティバス(月曜~土曜のみ)

室津下車もしくは山陽網干駅からタクシー。

たつの市ホームページへ

車🚗

山陽自動車道「龍野IC」または「龍野西IC」から約30分。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 室津歴史観光 室津千軒と呼ばれた瀬戸内一の宿場町を巡る […]