筆者が室津を知ったのは、司馬遼太郎の「街道をゆく」であった。

室津は兵庫県たつの市にある港町。今は小さな漁村に過ぎないが、かつては室津千軒と呼ばれるほど栄えていた。

江戸時代の参勤交代では、ほとんどの西国大名が室津で宿泊し、瀬戸内一の宿場町であった。

またオランダや朝鮮通信使、琉球使節が江戸に参府する時の中継地でもあり国際外交の一端を担っていた。

長い歴史を持つ室津は、司馬遼太郎以外にも多くの文豪を魅了し、様々な作品に描かれた。

今回は司馬遼太郎が旅した室津を追体験し、聖地巡礼をしてみた。

室津を巡り発見した、3つの魅力

- 1300年の歴史を持つ港町に残る独特の風情

- シーボルトが絶賛した瀬戸内海の絶景

- 栄養たっぷりの水が流れ込む室津湾で育つ室津牡蠣

室津ってどこ

室津は姫路市の隣、たつの市の海側にある小さな入り江にある港町。北側は山に隔たれており、鉄道はなく七曲がりというくねくね道しかない。

地図で見ると、交通は不便で入り江も小さな港町が、本当に昔は栄えていたのかと疑わしく思えてくる。

現地でその謎を探ってみたいと思う。

山陽電鉄 姫路駅~網干駅

歴史小説家・司馬遼太郎の紀行文集「街道をゆく9 信州佐久平みち、潟のみちほか」で室津を知ってからいつか訪れたいと思っていた。

しかし、室津はかなり行きづらい場所にあるので、なかなか行く機会に恵まれなかった。

数ヵ月前に折り畳み自転車を購入したことで、ようやく室津への道が開かれた。

まずはJRで姫路駅へ行き、そこから山陽電鉄に乗り換え網干駅へ向かう。

網干は姫路市にある町で、関西の西の端っこと言うイメージがあり、神戸と姫路を結ぶ山陽電鉄の最西端の駅となっている。室津はそこから更に西に行ったところ。

室津へはJR竜野駅もしくは山陽網干駅が一番近い。

江戸時代は竜野から室津まで伸びる室津街道を多くの大名が通行していた。

しかし、このルートは山越えが待ち受けているため、筆者は比較的平坦で海岸沿いに行ける網干駅から行くことにした。

はりまシーサイドロード

山陽網干駅からは国道250号をひたすら西へ向かい、海岸沿いのはりまシーサイドロードを進むと、開けた半島がある。そこが室津港。

地図上で見ると、狭くてかなり不便な場所にあり、とても瀬戸内一の宿場町とは全く思えない。

山陽網干駅から折り畳み自転車で室津へ向かう。

国道250号線を山に向かってひたすら走っていくと平野が尽き、山と海の隙間を縫うように道は続いていく。

丁度、疲れてきたなと思ったところに、道の駅があった。ここで暫し小休止。

室津も含めて、この辺りはたつの市になるので、お土産物屋には室津の産物だけでなく、龍野醤油やそうめんも売られていた。

レストランの方は、新鮮な魚介を使ったメニューが豊富で、特に播磨灘の名産である穴子やシラス、海鮮BBQまであった。

引用元:道の駅みつホームページ

一人旅の筆者はぼっちBBQは悲しいし贅沢過ぎるので、屋台にあったカキフライドッグを購入した。牡蠣は室津の名物である。

牡蠣は英語の綴りでRが含まれる月が旬だと聞いたことがある。この日はRのつく月になった初日だったのでちょっと時季外れ。

牡蠣とパンの組み合わせって初めて食べた気がするが、相性ピッタリ。時季外れでも十分美味しかった。

食べることに夢中で写真を撮り忘れてしまったので、「道の駅みつ」から引用させて頂いた。

施設の裏側には播磨灘が広がっていて、砂浜まである。

この辺りの海岸線は切り立った断崖になっているが、所々に小さな砂浜が出来ている。

室津までもう少しである。

七曲りと呼ばれる連続カーブを過ぎると、室津の町が見えてくる。

波打ってる石碑には室津の街並みとあり、町巡りが始まる気分を盛り上げている。

町は山と海に囲まれた地形にあるので、町の入り口は坂になっている。

室津 観光案内マップ

町も港も山と海の間の限られた土地に、所狭しと寄り添いあっている。

司馬遼太郎は室津を「湾は意外に小さい。湾の小ささが室津の風情をいっそう濃くしている」と感想を漏らしている。

さっそく室津の町を散策してみた。

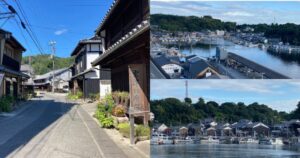

室津の町並み

かなりいい感じに江戸時代の町並みが残されている。

右の室津診療所がマジで素晴らしい。

司馬遼太郎は室津の町並みを「室津の崖と入江に張り付いている街区は小さくて古風ながらも、よく区画されている」と記している。

海と山に挟まれた土地に出来た町なので、建物は密集し狭い路地が非常に多い。

それが歴史ある湊町って感じがして、独特の風情を出している。

入り江の港には、海が見えないくらいの漁船が停泊している。

船は北前船から漁船に変わったが、その多さは今も変わっていない。

司馬遼太郎が宿泊した旅館の仲居さんとの会話シーンでは、「室津の沖は宝の海やさかいな。漁はな、えらいもんです」と室津の海を褒め称えていた。

向こうの岸には江戸時代の土蔵が立ち並んでいる様に見えるが、実際は現代家屋も交じっている。

上が白く、下が板塀?っぽいので統一されているので、今も室津港の繁華が続いている様。

湾を囲む様に船がビッシリと停泊している。

「街道をゆく」から今の室津は物寂びた雰囲気かと思っていたが、そんなことは無いよう。

個人的には昔の風情を残しつつ、今に合わせて発展している町が好きである。

室津も新しい魅力が生み出している。それが、

室津牡蠣

道の駅で食べた室津牡蠣である。

室津は牡蠣の養殖が非常に盛んで、周りの山々や近くを流れる千種川、揖保川から豊富な栄養分が流れ込んだ海で育った牡蠣は丸々と大きく太り栄養満点で甘みたっぷりとのこと。

実は室津での牡蠣の養殖の歴史は意外に浅く、1998年(平成10年)に始まった。

養殖開始当初は生産者はたった4軒だったが、今は15軒に増えており、正に宿場町に変わる室津の新しい産業である。

「街道をゆく」では室津牡蠣に触れられていなかったので、これほどの基幹産業になっているとは気付かなかった。

この写真に写る建物の全てが牡蠣の直売所。しかし9月はシーズンオフのようで店がほとんどやっていなかった😢

カキフライドッグだけではやはり物足りない。美味しいものがあるとリピートしたくなるので、名物って重要やと思う。いつかまた牡蠣を食べに訪れたい。

下記のサイトで室津牡蠣の水産会社の紹介がされている。

姫路みたいホームページへ

直売所の近くには国道に戻る道があり、そこから室津湾を一望できる。

「街道をゆく」で平清盛と共に室津を訪れた藤原道親が記した「高倉院厳島御幸記」に室津が登場しているとあった。

「湾は山をめぐらせてその中の水面が池の様である、と述べているあたり、私が崖の中腹の宿のアルミ窓枠のガラスごしに見ている感想と、八百年の歳月をへだてながら、少しも変わらない」。

それから約50年、筆者が見ている感想も変わらない。

本陣跡

町巡りをしていると本陣跡を幾つか見つけることが出来た。

「街道をゆく」では本陣屋敷の様子を

「城楼の蔵を備えた堂々たる破風造りの二階建ながら、壁は落ち、大屋根は波打ち、なんともすさまじい落ち崩れようながらも、歴史の残映を平然と白昼の路上に取り残させているあたり、室津という町の凄みといっていい」と描いている。

建物は取り壊されており、もはやその凄みは失われてしまったようである。

姫路藩御茶屋跡

本陣跡の近くには、朝鮮通信使の接待に使われた姫路藩御茶屋の石碑があった。

朝鮮通信使とは朝鮮から日本へ派遣された外交使節団のこと。室町幕府の足利義満から始まり、江戸末期まで行われていた。

室津は姫路藩の領地だったため、寄港の際は姫路藩が接待にあたっていた。朝鮮通信使にとっても室津は風待ちの重要な港で、必ず立ち寄っていたとのこと。

元々は、姫路城で有名な池田輝政が室津での休息のために建てたらしい。

石碑には当時の屏風絵が描かれていて、室津は日韓外交の一翼を担っていたという誇りが、石に刻み付けられているかの様である。

石碑のある場所は、みなと茶屋という喫茶店になっている。

前日まで台風が来ていたため、この日は臨時休業していた。

ネットで調べたとろ、地元の方のボランティアで営業されているみたいで、地元の人の憩いの場にもなっているとのこと。

朝鮮通信使の接待という大仕事を終えて、今は地元密着の店として静かな余生を過ごしている。

この付近にはかつては廻船問屋も数多くあった。その中で僅かに残っている建物を利用した資料館があるので行ってみる。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 室津歴史観光 室津千軒と呼ばれた瀬戸内一の宿場町を巡る […]