室津民俗館

室津民俗館は江戸時代の商人「魚屋」の屋敷で、姫路藩の御用商人であり苗字帯刀を許された豊野家の遺構となっている。

こちらでは室津の文化に関する展示がされている。

偶然ながら筆者が訪れた9月1日には、ちょっと時季外れな行事が行われていた。

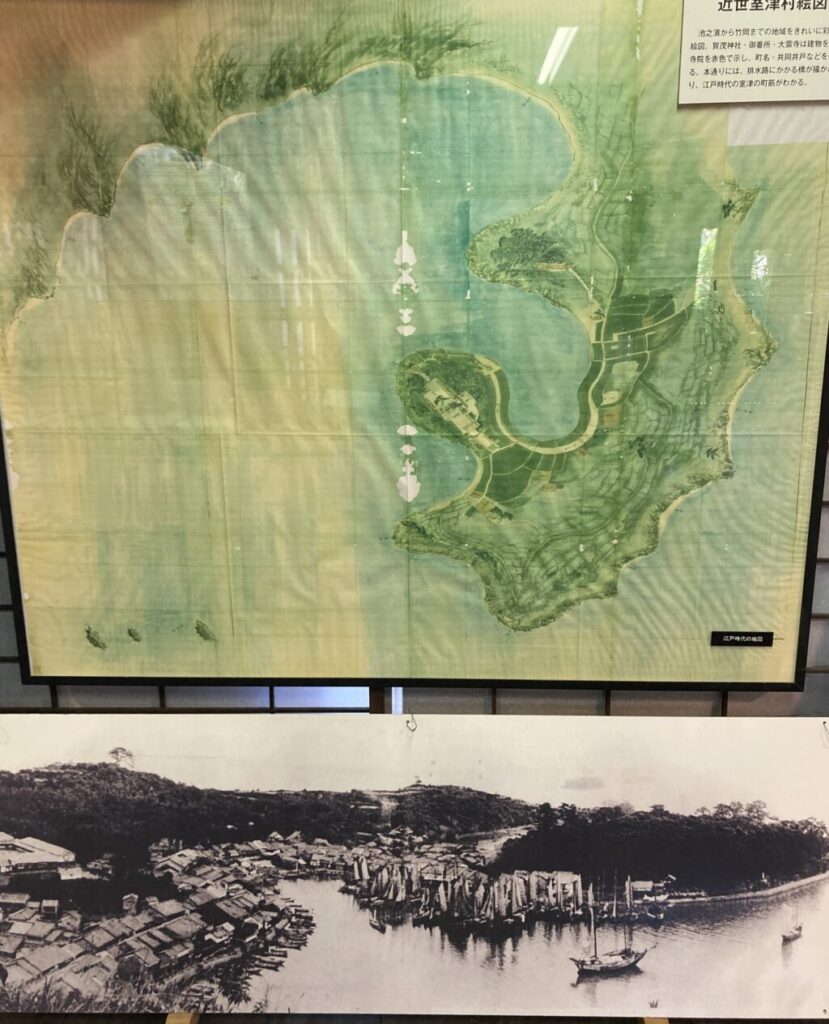

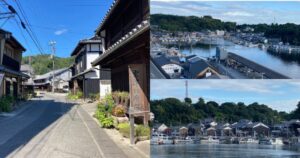

江戸時代の室津の絵図があった。室津内の町筋はほとんど変わっていないが、湊の外に繋がる道がほとんど無い。

下の写真は年代が見当たらないが、多分明治から昭和のいずれかだと思う。

船が室津港に群れる様に集まっている。これだけの帆船が集まっている様子は、もう見ることはない。

鉄道や車が発明される前の交通手段と言えば船であったので、海や川が近くにある土地が繁栄していた。

以前、同じくたつの市の旧龍野城下町を訪れた。

龍野と言えば龍野醤油やそうめんの揖保乃糸が有名だが、その時は室津のことを忘れていて、龍野の発展にまさか北前船が関係しているとは思わなかった。

春の陽気に相応しく、豪華な雛人形が飾られていた。いや待て待て、今日って9月1日のはずやったな。半年も時季外れやん。

解説によると室津では八朔の雛祭りと言って、旧暦の8月1日の「八朔の日」に雛祭りを行うのが伝統となっているとのこと。この日は丁度、最終日であった。

この雛祭りには、秀吉の軍師で有名な黒田官兵衛が関係していた。

黒田官兵衛には妹がおり、政略結婚で室津の室山城主・浦上清宗の元へ嫁いでいった。

しかしその婚礼の日、浦上家と敵対している龍野城主・赤松政秀はこの政略結婚を阻止するため、室山城へ攻め寄せてきた。

花嫁も奮戦したが、追い詰められ夫婦共々討ち死にしてしまった。

大河ドラマ「軍師官兵衛」では妹ではなく、官兵衛の初恋の人、おたつが黒田家の養女となり浦上家に嫁ぐと言う流れになっていた。妹にせよ初恋相手にせよ、官兵衛にとって青春時代の悲しい別れだっただろう。

この日は1564(永禄7)年1月11日で、室津の人は悲劇の花嫁を悼み、3月3日の雛祭りを旧暦の8月1日まで延期したと伝わっている。

一見、華やかだが悲劇的な出来事からきており、室津の人の優しさが伝わってくるようである。

後で、悲劇の現場となった室山城にも行ってみる。

ひな壇が飾ってある部屋は、室津海駅館と同じように天井が窓に向かって下がっている。

向こうと違ってカーブではなく、斜め一直線に下がっている。

カーブしている方が、柔らかい印象をうける。

珍しく当時、使われていた駕籠が残されている。

豊野家は苗字帯刀を許されており、駕籠で姫路城に登城する権利も与えられていた。

でも、駕籠ってかなり乗り心地が悪かったと聞くので、権利を与えられても嬉しくなかったのでは…。

微妙に生活感を感じる裏庭。

次は「街道をゆく」巡りに戻って、遊女伝説が残ると言われている浄運寺に行ってみる。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 室津歴史観光 室津千軒と呼ばれた瀬戸内一の宿場町を巡る […]