室津海駅館

室津海駅館は江戸から明治に北前船交易で財を成した豪商「嶋屋」の商家兼脇本陣で、江戸後期の当主・三木半四郎の時に建てられた。

江戸時代の町屋は二階を禁止されているところが多かったが、室津の町屋のほとんどが二階建てになっていた。

しかしよく見ると、二階が一階に比べてかなり低くなっており、背が高い人だと頭が当たりそうである。中を拝見したが、かなり面白い構造になっていた。

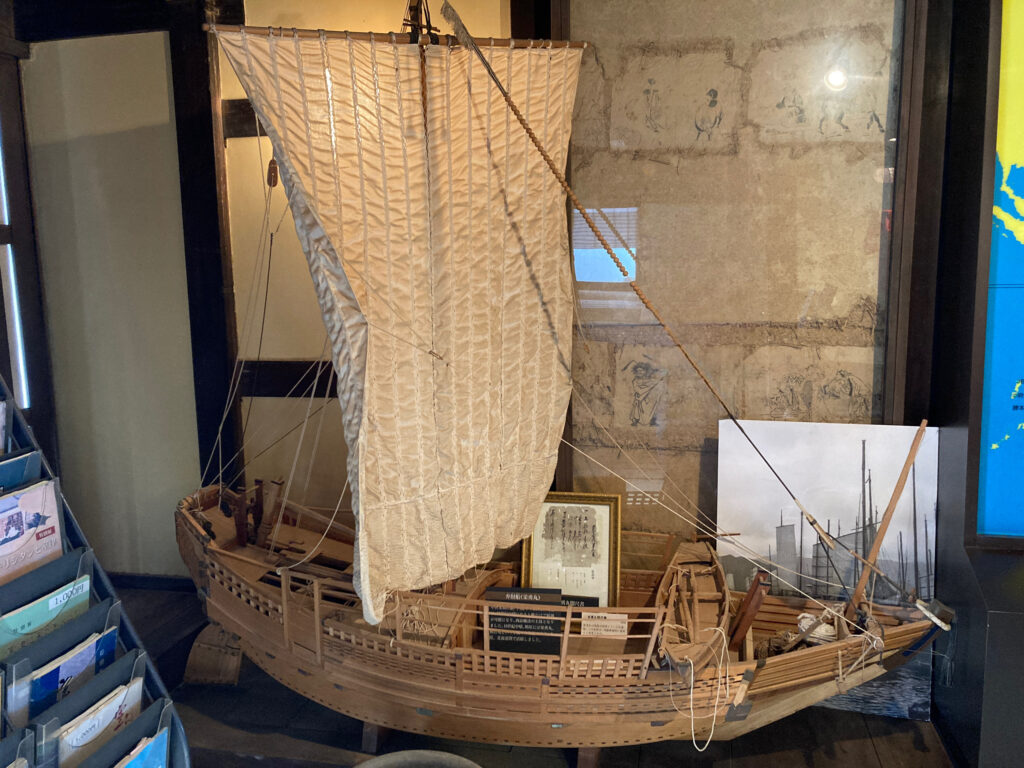

室津は奈良時代からの海上交通の要地で、中世には室津の人も海運による輸送業に乗り出し盛んになっていった。

江戸時代になると海運と商品経済の発達により、北海道まで活動の範囲が広がった。特に太平洋に比べて夏の間は穏やかな日本海側の北前船交易が非常に盛んになっていた。

しかし廻船業は沈没も多くかなりのハイリスクだった。ただリターンもデカかったため、北前船の寄港地には財をなした豪商屋敷が残っている。

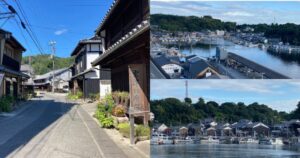

屋敷の奥は港に面している。漁船が停泊しており、まるでそこに北前船がある気がする。

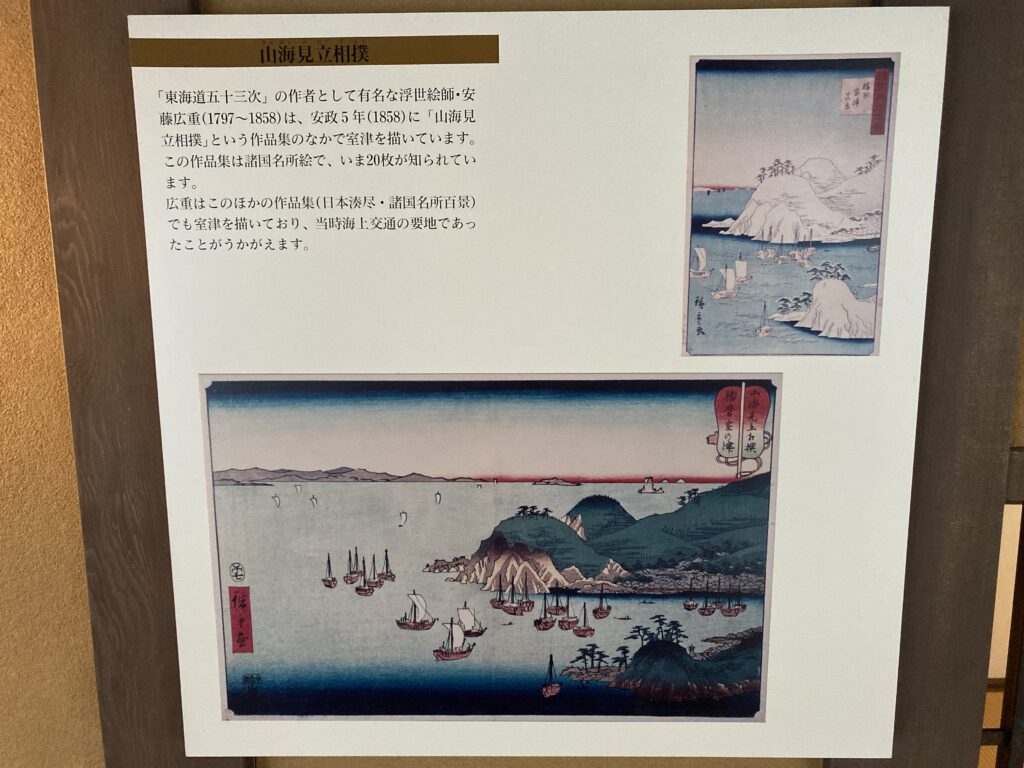

東海道五十三次で有名な浮世絵師・安藤広重が室津の風景を描いていた。

室津は右下の山に囲まれた入り江の部分で、多くの船が室津に立ち寄る様子が描かれている。

三方を山に囲まれており波も穏やかで、「室の如く静かな津」と呼ばれていたのが地名の由来であった。

帆船は風の影響をモロに受けるので、風や波を防ぐ室津は理想的な港で、風待ちのため多くの船が立ち寄っていた。

北前船交易の主力製品と言えば、ニシン。ニシンは食用以上に、農作物の強力な肥料として有用で各地で飛ぶように売れたといわれる。

ニシン漁は大正くらいまで桁違いの漁獲量があり、一攫千金の夢が詰まっていた。この嶋屋もニシンで巨万の富を築いた。

しかし乱獲と温暖化による海水温上昇で北海道沿岸にニシンが来なくなり、次第に衰退していった。

京都のにしん蕎麦とか、アホみたいに高くなっている。

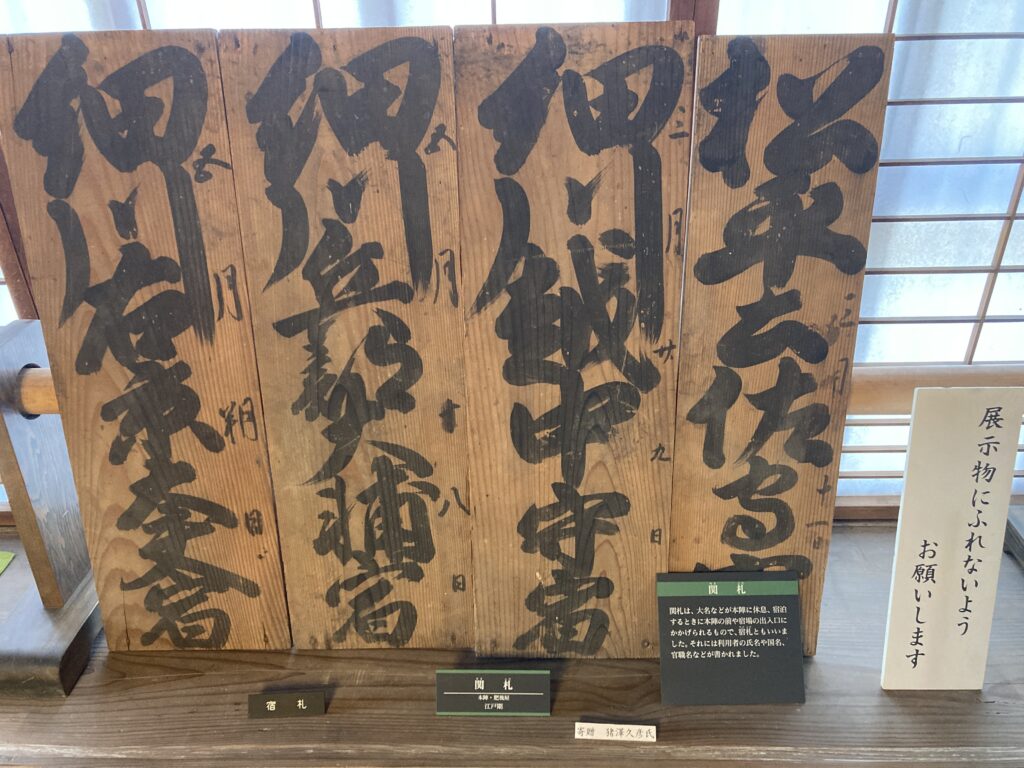

これは関札と言って本陣(参勤交代の時に身分の高い武士が泊まる旅館)に宿泊する大名の名前が書かれた立札。

今もホテルの入り口に見かける「~様御一行」と書かれた看板の様なもの。

この関札があった肥後屋は肥後熊本藩細川家の定宿だったようで、細川家の有名武将3人が揃い踏み。

細川兵部大輔は細川藤孝、細川越中守はその息子・細川忠興で細川ガラシャの夫で熊本藩初代藩主。

特に驚きが左の札。細川右京大夫とは明応の政変で足利義澄を擁立し幕政を牛耳り、半将軍と呼ばれた細川政元のこと。

まさか室町時代の人物の関札まで残っているとは凄い。

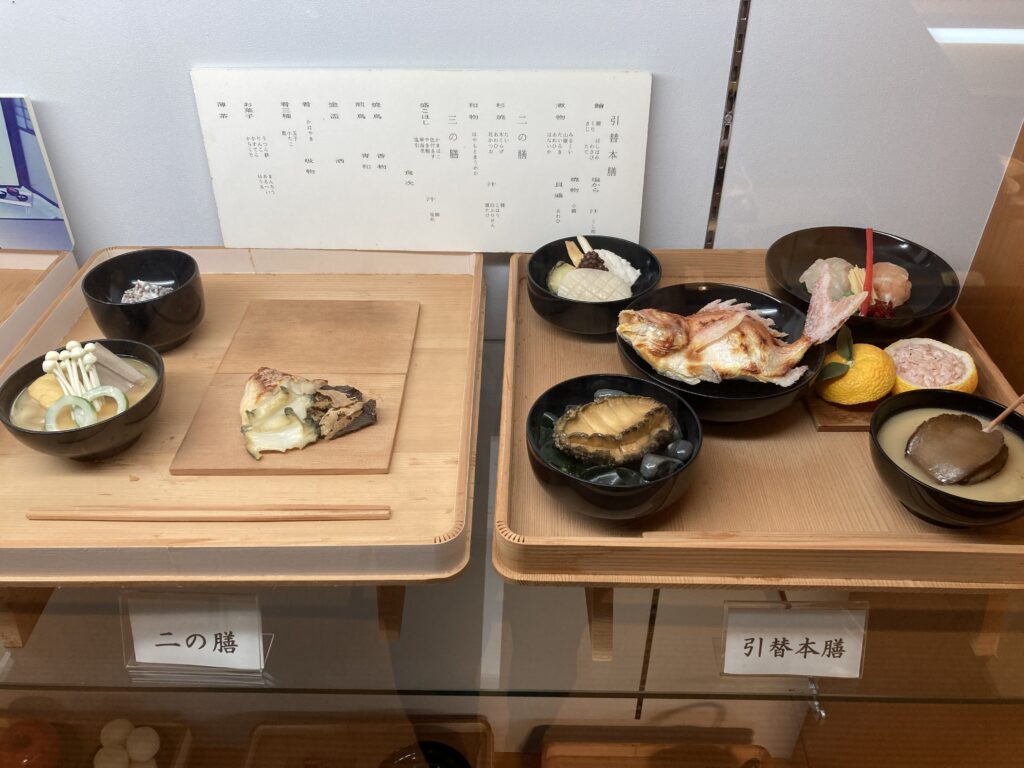

本陣の一つ、薩摩屋で提供されていた大名の献立。

御上と御次の献立と書いてあるので、左が特上で右が上といったところだろうか。違いがほとんど分からない。

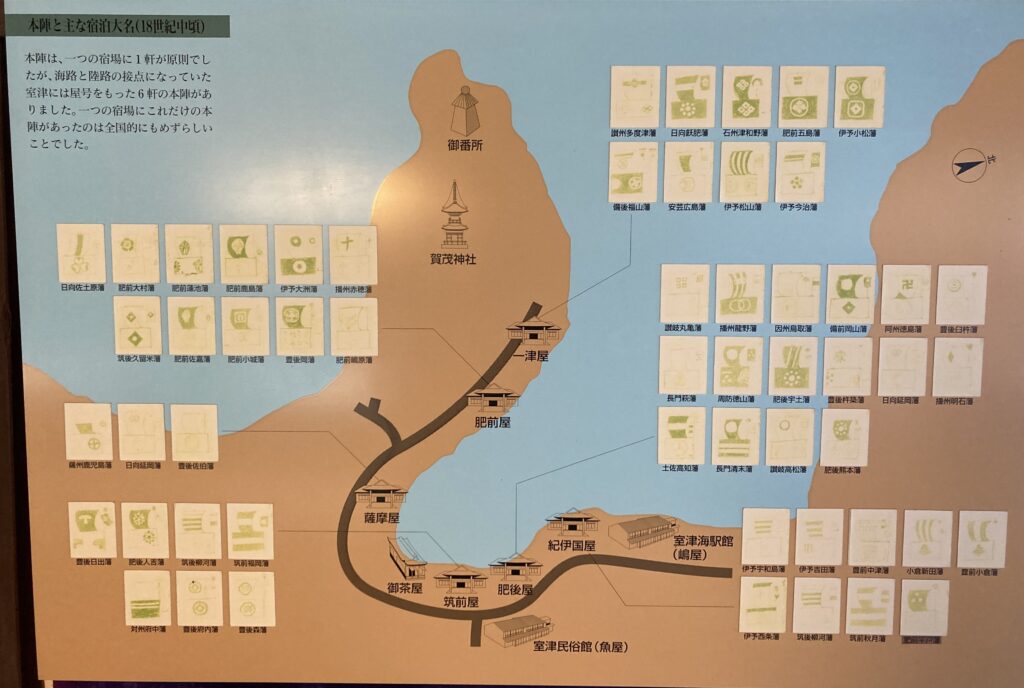

本陣は基本的に一つの宿場町に1、2軒となっていたが、室津はなんと6軒もあり、全国でもトップクラスの軒数だった。

西日本の大名は参勤交代で江戸と国元を往復するとき、瀬戸内海は船で移動していたが、室津から先の明石海峡は、潮流が速く航海の難所と言われているため、室津からは陸路で江戸に向かっていた。

そのため室津に多くの大名が宿泊し、本陣が多くなっていたのである。

嶋屋の様に脇本陣を兼ねた豪商屋敷も多く旅籠屋の数も桁違いで、「室津千軒」と呼ばれていた。

今でいうとアトランタやドバイ、仁川空港などのハブ空港の様な感じだろうか。

そんな国際的なハブ空港に例えるのは言い過ぎと思われるかもしれないが、室津に立ち寄るのは日本人だけではないのだ。

朝鮮通信使への接待料理の展示があった。

先ほど立ち寄った姫路藩御茶屋で朝鮮通信使への接待時に出されていた。

正直言うとあまり美味しそうに見えない💦。

外交で出す食事にしては盛り付けがシンプル過ぎる様な…。

朝鮮通信使が室津に寄港する様子が描かれた屏風。

真ん中にある海に面した建物が姫路藩御茶屋。その手前に停泊する6隻の船が朝鮮通信使の船で、総勢で500名ほどいたらしい。

その他の船は姫路藩や対馬藩の船で案内、警護、食料の供給などを行っている。

室津に立ち寄った外国人はもちろん朝鮮人だけではない。もっと遠い国の人も室津に寄港している。

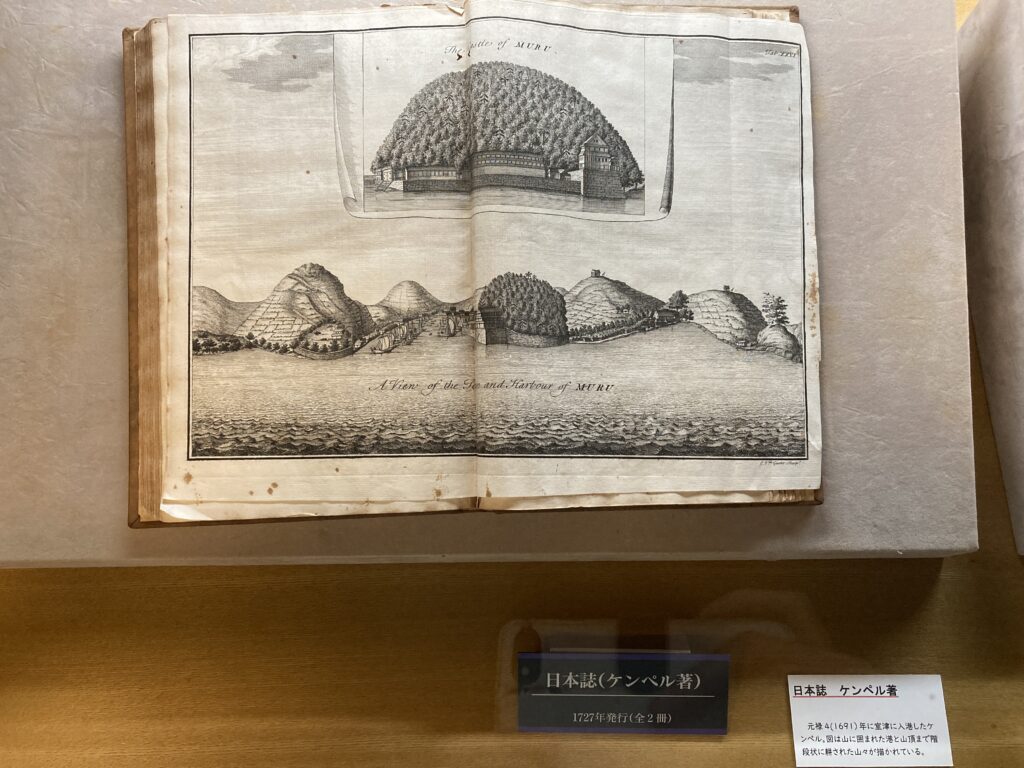

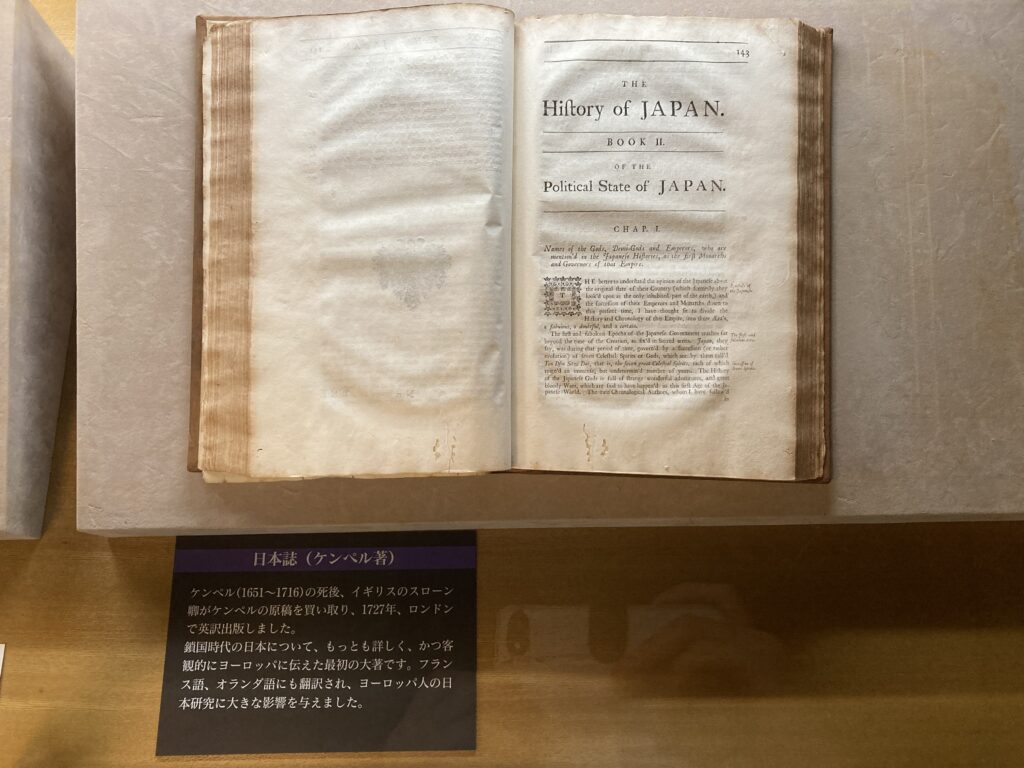

今までの雰囲気とはガラリと変わり、西洋っぽい雰囲気の絵が描かれた本があった。

よく見るとA View of the town and Harbour of MURUと書いてあり、ムルとは室津のことで風景を描いている。

江戸時代、長崎の出島で貿易が許されたヨーロッパ唯一の国、オランダも室津に寄港している。

出島のオランダ人は年に1回、江戸の将軍へ日蘭貿易の挨拶に行く江戸参府が定例となっていた。

ケンペルは船から見た室津の風景を描いている。手前に海、背後に丸い嫦峨山、入り江には沢山の船が停泊している。

ケンペルは「History of JAPAN 」をロンドンで出版し、日本のことを客観的かつ詳細にヨーロッパに伝えた人物。

ヨーロッパで最初の日本研究本で、室津の名をヨーロッパ中に知らしめた本である。

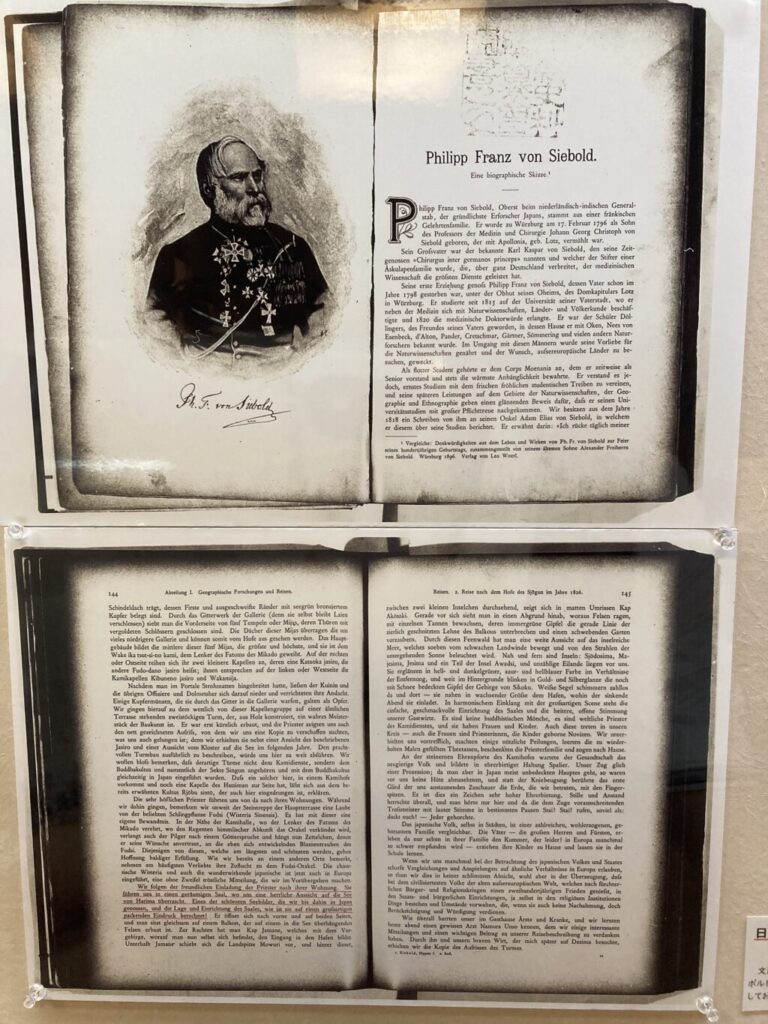

近代日本医学の父として日本に蘭方をもたらしたフォン・シーボルトも室津に立ち寄っている。

この本はシーボルトの著作「日本」で室津のことを詳しく紹介している。

ドイツ語で書かれていて全く読めないが、解説によると室津にある賀茂神社を訪れ境内からの風景を絶賛しており、「これまで日本で見たもっとも美しい景色のひとつ」と褒め称えている。

これは是非とも見に行かなくては!

次は二階へ上がってみる。外から見た二階の低さの謎が一目瞭然で分かった。

なんと天井が窓側に対して徐々に低くなっていたのだ。船底の様な曲線を描いていることから、屋形船之間といわれる。

解説によると登り梁(屋根の勾配に沿って斜めにかけられた柱のこと)を隠すため、この様な造りになっており、室津の町屋の特徴とのこと。

外から見た時、一階に比べて二階が低く見えたのは、この造りのためだった。

低い窓から外を眺めてみる。時間がとまったように、往時の面影が残されている。

見るからにワンランク上の雰囲気を醸し出しているこの部屋は、嶋屋で最も格式の高い座敷になっている。

手前の二之間は腰折れ吊り天井( 天井の中央部分が水平で両脇に向かって斜めに傾斜した天井のこと)になっており、斜めに下がっている天井の先は、櫛の様な欄間に繋がる連続性をもたしている。

一之間の床の間は特に贅を凝らしてある。

左側の襖絵は赤穂藩のお抱え絵師・長安義信によるもの、床や棚の板は超レアな玉杢目(たまもくめ)が入った欅が使われているとのこと。写真ではよく分からないが玉状の木目のことらしい。

一之間からは室津港が一望できるが、蔵と木々がちょっと邪魔な気がする。

次はもう一軒の資料館、室津民俗館に行ってみる。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 室津歴史観光 室津千軒と呼ばれた瀬戸内一の宿場町を巡る […]