折居川暗渠

宇治橋通りを南西に進み、本町通との合流地点から少し進んだところの交差点にやって来た。

ここ道の分岐が三角形のデルタ線みたいになっている。左の道と右の道に高低差が生じている。

この先はどうなっているかというと、

左の車線は左へ急カーブし、右の道は真っすぐ下へ下っている。

かつてはここに折居川が流れており、今は道の下に暗渠になっている。

元々、折居川は右の道の様に真っすぐ流れていたが、よく洪水を起こして茶畑にとって悩みの種であった。

そこで戦国時代くらいに今の左へ急カーブする車線のルートに流路変更されたのである。

しかし徐々に堤防が上がっていき、天井川になってしまったため、水害対策で暗渠となった。

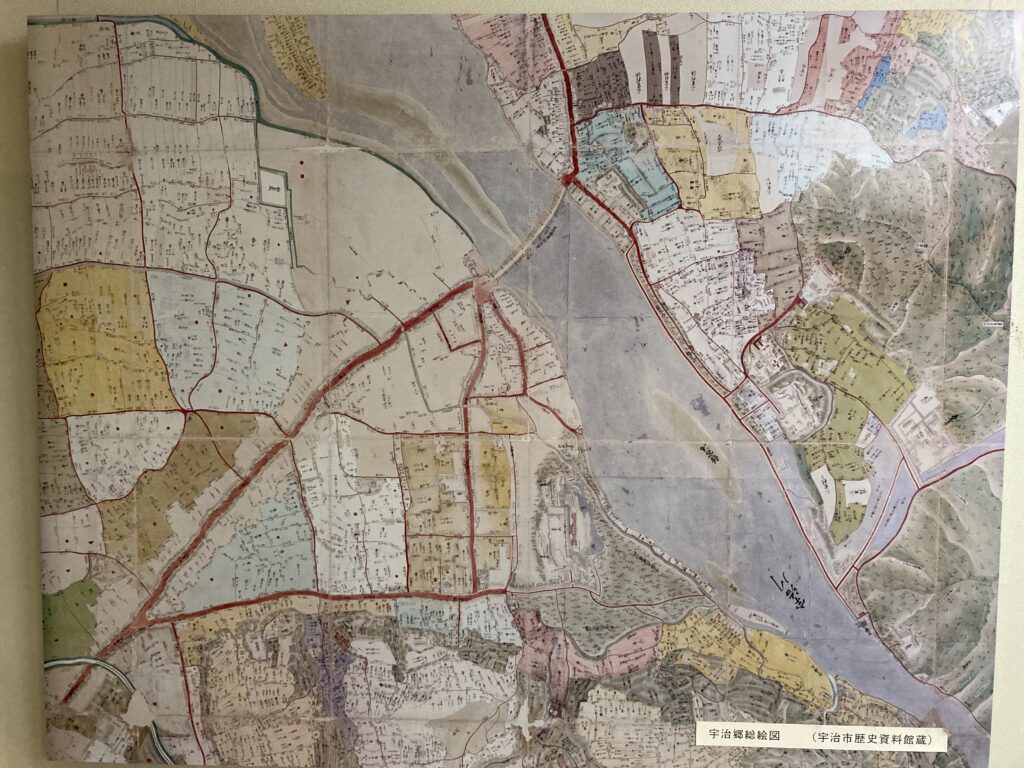

上林三入本店にあった宇治郷総絵図。1700年代前半に描かれた。

地図の左下に折居川が描かれており、今の道のルートと全く同じ流路になっている。

宇治川だけでなく折居川も扇状地を作っており、折居川の扇状地に数多くの茶畑が広がっていた。

水はけや風通しが良い扇状地は、茶畑の最適地なのである。

折居川暗渠を進んでみると、いかにも昔、川だったように蛇行しながら伸びている。

両側ともに低くなっており、地形がこの道が天井川であったことを物語っている。

次は実際に茶畑を見に行ってみる。市街地化され茶畑が少なくなった今でも、歴史ある茶畑が現存している。

宇治の茶畑

本町通を少し東へ進んだところにある茶畑。かつては宇治の町中にこの様な茶畑と土蔵がある風景が広がっていた。

しかし宇治の市街地化によって、町中にあった茶畑は少しずつ姿を消していった。そんな中、宇治の三角形街区で唯一残っているのがこの茶畑。

土蔵も江戸時代から残っており、宇治で一番古い茶工場とのこと。

堀井七茗園

本町通を更に進むと縣神社が見えてくる。その向かいにあるのが堀井七茗園。

創業1879年(明治12年)の堀井七茗園は、茶づなミュージアムで紹介していた足利義満が選んだ七名園の一つ「奥ノ山茶園」を今に受け継いでいるお茶屋さん。

宇治では折居川の地形を利用し、河岸段丘上の山手と扇状地の低地のどちらにも茶畑が作られていた。

土壌によってお茶の味に違いが出るようで、山手では香りの高いお茶、低地では味の濃い茶が生まれるらしい。

堀井七茗園では、他のお茶農家からもお茶を仕入れており、複数のお茶をブレンドしてオリジナルのお茶を作り出している。

ブレンドが茶師の腕の見せ所で、気候や栽培地、生産者によって変わる微妙なお茶の味を見分けて、いつでも同じ品質を保ち続けているのである。

次は奥ノ山茶園へ向かう。堀井七茗園の向かいの縣神社から南へ坂を登り、住宅地の中を進んで行く。

本当にこんなに住宅地の中にあるのかと、疑いながら先を見ると突然、家並みが途切れ茶畑が広がっていた。

古そうな石碑が建てられており、歴史の長さを感じさせる。住宅地の中だが、結構広い敷地が維持されていた。

覆下栽培の代名詞、黒いシートがいつでもかけられる様に備えられている。

覆われた状態も見たかったが、やはり歴史ある茶畑そのものが見たかったのでラッキーというところ。

誰の茶園か分からなかったが、近くに覆われ中の茶畑を発見。

上だけでなく側面も覆い、完全に遮光されている。知らんかったらこれを茶畑と認識出来なかったと思う。

最後に宇治の扇状地を見渡せる場所に行って、今回の宇治茶巡りを締めようと思う。

ここは奥ノ山茶園から少し東へ進んだところの路地を入ったところ。

前方に見えている鳥居と森は縣神社。縣神社の標高は約23m、この場所は約41mといきなり高くなっている。

ちなみに奥ノ山茶園の標高は約52m。

ここは奥ノ山茶園から更に坂を登り、折居台第三児童公園の近く。標高は約72mまで上がってきた。

折居川は暗渠となって見えなくなってしまったが、地名と段丘は残されている。

宇治茶ブランドとは扇状地と段丘を併せ持つ地形的要因、かつての首都であった京都との地理的近さ、宇治のお茶業者の企業努力に支えられたものであった。

最後までお読みいただきありがとうございました。

宇治茶巡り Googleマップ

左上の旅猫の左の→をクリックしますと、番号に対応した歴史スポットが表示されます。散策の際はご活用いただければ幸いです。

宇治へのアクセス

公共交通機関🚃🚌

JR奈良線で宇治駅下車。京阪宇治線で京阪宇治駅下車。

車🚗

京滋バイパス「宇治東IC」「宇治西IC」から約5分。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 宇治歴史観光2 日本一のブランド茶、宇治茶を生み出した秘密を探る […]