通圓(つうえん)

宇治橋の東詰にあるのが、ミュージアムでも紹介されていた茶屋、通圓。

創業は驚きの1160年(平安時代後期)で、日本で最も古いお茶屋なのだ。

歴史好きにとっても興味深い店で、創業者は源頼政の家臣・古川右内(隠居後は通円政久)という武士。

治承の乱(1180年)の時、通円政久は主君の元に馳せ参じ、宇治で平家の軍と戦い討ち死にした。

お茶屋になっても心は武士で、この主従関係は狂言にもなっているとのこと。言わば半茶半士って感じ。

通円政久の後も、代々通円の姓を名乗り宇治橋の橋守を任され、旅人にお茶を提供し続けてきた。

現在の建物は江戸初期(1672年)に建てられた。

横から見ると屋根の広さが凄い。手前は後で増築したように見えるが、江戸時代からこの形であったみたい。

商品コーナーはお客さんが多くて撮影できなかったが、長い歴史を物語る品々の展示コーナーがあった。

左上の箱に入っている像は、あの有名な一休さんから貰った初代通円氏の木像であるらしい。

その手前にある釣瓶は、千利休作と言われている。

豊臣秀吉が伏見城で茶会を開く際は、10代目と11代目の通円氏はこの釣瓶で宇治川の水を汲み上げ、伏見城へ運んだらしい。

宇治に来るたびに毎回食べている通圓のソフトクリーム。左が抹茶、右がほうじ茶。基本はテイクアウトしているが、初めて店内で食べた。

抹茶ソフトを食べられる店は他にもたくさんあるが、立地が素晴らしいので、いつも立ち寄ってしまう。

どっちも美味しいけど、抹茶の方が味が濃くて抹茶を頼むことが多い気がする。知らず知らずのうちに覆下栽培の特徴を味わっていた。

店舗の隣はカフェスペースになっている。昔は事業主一家の住居になっていたそう。

席からは宇治川が眺められ、間にはちょっとした庭園が設けられている。

次は宇治橋を渡り、宇治のメイン市街地である三角形街区へ移動する。

宇治橋通り お茶屋巡り

宇治は元々、平安時代に藤原道長が築いた町で、碁盤目状街区になっていた。しかし藤原家が衰えた後、戦乱で荒廃してしまった。

鎌倉~室町時代には宇治の町民の力で復興し、町を斜めに横断する道(宇治橋通り)が通された。

江戸時代の宇治橋通りには茶師屋敷や町屋が建ち並んでいた。当時よりは軒数が減ってしまったが、今も伝統ある多くのお茶屋さんが軒を連ねている。

中村藤吉本店

宇治橋通りのお茶屋さんで、特に大きく立派な店構えを持つ中村藤吉本店。〇に十の屋号が印象的。

江戸後期の1854年(安政元年)に初代中村藤吉が、この地に茶商として創業。

建物は明治中期に建てられたもので、2009年(平成21年)に宇治の重要文化的景観に選ばれている。

島津家の家紋に似ている屋号は、初代中村藤吉が創業したての頃、丸屋藤吉と名乗っていたことから誕生した。

入口の右横に奇妙な出っ張りがあった。

これは拝見窓といい、茶葉の色味等をチェックするために、上部から太陽光を入れる窓になっている。

内部からも見ることが出来るみたいなので、中に入ってみる。

入った瞬間から、お茶の香りが充満している。

拝見窓はこの店舗スペースの奥にある。店舗に拝見窓は必要ないのでは?と思ったが、創業時は焙炉場(茶葉を焙煎するところ)になっていたらしい。

拝見窓の場所を拝見場といって、茶葉のチェックをするための器具が置かれていた。茶葉は黒の皿で、お茶は白い茶碗を使用するらしい。

拝見窓は光を安定して取り入れるため北側に取り付けられ、光の乱反射を防ぐために板が黒く塗られている。

ここだけ他の場所と明るさの雰囲気が違う感じがする。

旧焙炉場を店舗に改修した時、ここは事務所になっていたとのこと。

左奥には江戸時代の商屋でよく見る帳場の柵がある。

入口から左側は座敷になっていて、奥の部屋には仏壇が見える。元々は事業主一家の住居となっていたそう。

入口を真っ直ぐ進んだところには、美しい庭とそれを眺めながらお茶やスイーツの楽しめるカフェがある。

この中庭は創業時からあるらしく、立派なクロマツは2代目の中村藤吉が家業安全を祈って植えられた。

宝来舟松と呼ばれ、樹齢250年を越える中村藤吉の歴史の生き証人。

カフェは元々、製茶工場で当時の雰囲気を残しつつ改修しているとのこと。天井の木組みが凄い。

いつ行っても、1~2時間待つのは当たり前で、結局、いつも入らず仕舞いで終わってしまう。

ただ待つと言っても、発券システムとQRコードであと何組待ちかが分かる様になっていて、その間は他の観光とか出来るようになっている。

今まで入れなかったのは、油断して遠くまで行ってしまって、戻れずに順番待ちがキャンセルされたという自業自得のためであった(笑)

こっちの壁は昔の土壁が残されていて、横の扉と言い、昔の工場って感じがする。

筆者は三度の飯より、地理歴史が好きな変態なので、古い工場を見ただけで満腹中枢が満たされてしまった。

しかし、中に入って、注文せずに出るというのは気が引けるので、この「まるとパフェ」を注文した。

中は何層にも分かれていて、同じ抹茶味でもゼリーやソフトクリーム、アイスクリームと違う食感で味わえるようになっていた。

あと付いてきたお茶はなんと玉露で、苦さだけでなく甘みとコクがある味わいだった。

視覚と味覚の相乗効果で宇治茶を堪能出来た。やっぱ名物は味わった方がいいな。

宇治代官所跡

江戸時代の町屋風の京都銀行を発見。

一階の右の窓には格子、一階と二階の間には通りひさし、二階の窓は虫籠窓風と京町家っぽく仕立ててある。

この場所には宇治の代官所があったところで、右の方に石碑が立っている。

江戸時代の宇治は江戸幕府の直轄地で、そこを治める代官が置かれていた。

当時の代官所が京町家風だったか分からないが、ここに何かがあったという雰囲気は伝わってくる。

宇治の代官を担当していたのは、宇治の名家「上林家(かんばやしけ)」。

上林家は元々、丹波の上林庄の武士で、丹波の赤鬼・赤井直正で有名な赤井家が出自であった。

戦国時代になると、赤井家と上林家の同族争いが激しくなり、上林久重は縁のあった宇治に移り住んだ。

久重の長男・久茂は茶を重要視していた織田信長に仕え、本能寺の変後は豊臣秀吉から宇治の茶園を与えられた。

関ヶ原の戦いの時は東軍に属したが、久重の四男である政重は鳥居元忠と共に伏見城に籠城し討ち死した。

家康は政重の忠節に感動し、上林一族に宇治茶の総支配権を与え、代官を世襲する家柄とした。

現在も宇治橋通りに上林家のお茶屋と歴史ある建物が残っているので、行ってみよう。

上林春松本店

現在、お茶屋を続けているのは、上林久重の三男・春松家。

春松家は宇治の茶師で最高位の御物茶師8家の一家であり、徳島藩蜂須賀家のお抱え茶師でもあった。

御物茶師とは朝廷・幕府の将軍が飲むお茶を調達する茶師のこと。

上林春松と言えば、ペットボトル緑茶の綾鷹が有名。筆者的には地元びいきもあるかもしれないが、ここの綾鷹か福寿園の伊右衛門のヘビーユーザーである。

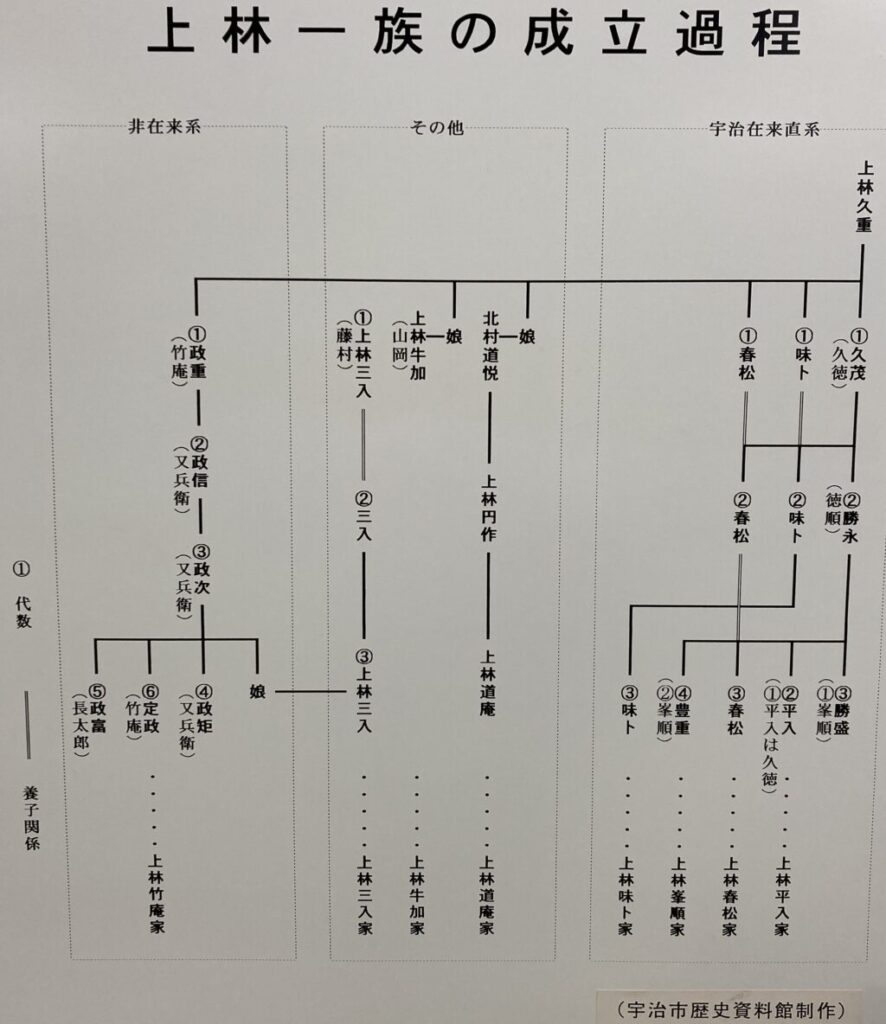

ここで上林家の家系図を載せておこう。

上林久重には4人の息子がおり、長男の久茂(久徳)、次男の紹喜(味ト)、三男の秀慶(春松)、四男の政重(竹庵)となっている(カッコは号)。

宇治の代官となり、茶頭取として御茶師全体の統括をしていたのが長男の久茂(久徳)家と四男の政重(竹庵)家。次男の紹喜(味ト)家と三男の秀慶(春松)家が御物茶師となった。

この中で今もお茶屋を営まれているのは、上林春松家のみ。現在は15代目となっている。

実はもう一家あるのだが、それはまた後で。

店舗の横には大きな門がある。これは門の両脇に店舗や住居スペースを設けた横に長い門で、長屋門と呼ばれる。

いつ建てられたかは不明だが、瓦にはお得意様であった徳島藩蜂須賀家の家紋が入った瓦があり、300年は経っているとのこと。

江戸時代の宇治橋通りには9軒もの御茶師の屋敷が建ち並んでおり、この様な長屋門が軒を連ねていたらしい。

江戸時代、立ち並んでいた長屋門もここだけとなってしまい、中村藤吉と同じく宇治の重要文化的景観に選ばれている。

幕末には13~14家あった御茶師は明治時代になると、一気にその数を減らした。

その理由は明治維新によって主要顧客であった幕府や大名がなくなり、一気に需要を失ったことが要因であった。

では何故、上林春松家のみ生き残ることが出来たのか?

当時の当主・第11代上林春松は顧客の転換のため、茶師から問屋業に転身を図った。

幕府や藩ではなく、一般の消費者にお茶を販売する道を選んだのである。いわゆる新規顧客開拓を上手く成功させたことで、危機を乗り越えた。

しかし、多くの御茶師にとって新規顧客開拓は大きなハードルがあった。それは今まで、幕府や藩を相手に取引を行っていたため、一般客を相手に商売することはプライドが許さなかったと言われている。

フランス革命によってルイ王朝が崩壊し職を失った宮廷料理人が、町に出て一般人相手の店を開いたっていう話と似ている。宮廷料理人であったプライドが邪魔をした料理人が沢山いたと思う。

消費者の立場から考えると、お茶屋や料理人の価値って誰を相手にするかではなく、より素晴らしいモノを生み出し、より多くの人に提供できるかの方が重要やと思う。

長屋門は逆L字型になっており、入って右側に長屋門から繋がっている建物がある。2階部分には拝見窓が取り付けられている。。

上林記念館として上林春松家に伝わる歴史遺産や資料が展示されている。残念ながら写真撮影は禁止。

特に印象に残ったのが、伏見城で討ち死にした上林政重の像。

伏見城の戦いは、関ヶ原の戦い中でもかなり重要度の高い戦いで、守将・鳥居元忠は寡兵ながらも西軍を13日もの間、釘付けにして壮絶な最後を遂げた。

伏見城といえば血天井が有名で、戦いで血糊のついた床板を家康は供養のため、ゆかりの寺院に保存した。

京都にある幾つかの寺で見たことがあったが、まさか上林家の御先祖の血も混じっているとは驚いた。

これからは綾鷹を飲むたびに、伏見城の戦いを思い出してしまって涙が出そうになる😢。

お茶のかんばやし

上林春松本店から10mほど歩いたところに、また上林のお茶屋があった。しかしよく見えるとひらがなで書いてある。

ネットで調べたところによると、上林春松本店の親戚筋の店で、14代目上林春松の時に長男と次男で2店舗に分かれたらしい。

上林春松本店が長男、お茶のかんばやしが次男の店。何故別々になったのかはよく分からなかった。

あと何故か、上林春松は創業450年、お茶のかんばやしは創業400年と50年のプランクがあった。

京都宇治辻利

辻利と言えば、祇園にある抹茶カフェが有名な店。

辻利は1860年(蔓延元年)に辻利右衛門が宇治の茶畑を買い取ったことから始まった。(ちなみに名字は「辻利さん」ではなく「辻」さんである)。

ちなみ祇園の辻利は辻利右衛門の弟・徳三郎が台湾で創業した店。敗戦で台湾から引き揚げてきた時、京都の祇園に開業した。

明治になった時、幕府の庇護を失った宇治茶は存亡の危機に立たされていた。

これを打開すべく辻利右衛門は玉露の新しい製法を生み出し、緑茶の中で最高品質としての地位を獲得した。

これにより宇治茶の名声は高まり、ブランド茶としての地位が確立された。

辻利右衛門はもう一つ重要な発明をしている。商品の下には茶商の代名詞、茶箱が置いてある。

利右衛門はこの茶箱の中にブリキを張り付けることを発明し、防湿と運搬がより便利になり、お茶の販路を拡大することに成功した。

その後は全国の茶商がこれを利用するようになり、宇治茶の名声は日本全国に響き渡った。

歴史を学んで一番、テンションが上がる瞬間が、今当たり前にあるものに紆余曲折の歴史があったことを知った時である。

もし、辻利右衛門が新しい玉露や茶箱を発明していなければ、宇治茶は衰えたままだったかもしれない。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 宇治歴史観光2 日本一のブランド茶、宇治茶を生み出した秘密を探る […]