前回は藤原道長と源氏物語をテーマに宇治を巡ってみた。しかし宇治の魅力はそれだけで終わらない。

むしろ、多くの方にとって宇治といえば、お茶の町というイメージではないだろうか。

宇治の歴史はそのまま宇治茶の歴史といってもよく、発祥は鎌倉時代まで遡り、時の権力者に愛されてきた高級茶を生みだしてきた。

現在は高級茶だけでなく、伊右衛門や綾鷹などペットボトルでお馴染みのお茶も生み出している。

今回は宇治茶をテーマに、日本一のブランド茶を生み出した秘密を町を巡り探って行く。

宇治茶が日本一のブランド茶になった3つのポイント

- 千年王城・京都との地理的な近さ

- 多くの宇治茶業者による様々な企業努力

- 扇状地の高低差を利用して作られた茶畑

宇治ってどこ

宇治は京都の南東の山裾にあり、琵琶湖から山を越え流れて来た宇治川(瀬田川)が作り出した扇状地に、町が広がっている。

この地形がお茶の栽培にとって重要な要素となっている。

京阪宇治駅

宇治にはJR奈良線と京阪宇治線が走っており、今回は京阪でやって来た。

今回は宇治茶をテーマに宇治の町巡りをして行くが、この京阪宇治駅はお茶に関係した駅になっているのだ。

京阪宇治駅はかなり独特のデザインで、円形をかたどった意匠が至る所にある。

デザインしたのは南海の特急ラピートをデザインした若林広幸氏。

この半円の連続は、宇治の茶畑をイメージしているらしいのだ。

茶畑は半円が2段、3段と連なっていて、連続するダイナミズムを表現していると氏は述べている。

1996年にグッドデザイン賞を受賞している。

宇治駅に降り立った瞬間から、宇治茶ワールドに入っていたのだ。

今日はとことん宇治茶を探求していくぞー!

お茶と宇治のまち歴史交流館「茶づな」

京阪宇治駅の近くにある宇治茶の総合ミュージアム「茶づな」。

ここでは宇治茶の歴史が学べ、体験プログラムに参加することも出来る。

まず宇治茶のことを知ってから、その情報を元に町巡りをするという流れで行くことにした。

シンプルに「茶」と書かれた暖簾。身も心もお茶に捧げる覚悟をした者のみがくぐることを許される。

ポイントを絞って展示の紹介をして行こう。

入ってすぐ出迎えてくれるのは、日本最古の茶園、京都の栂尾にある高山寺の茶園の木。

日本茶の始まりは、臨済宗の祖として有名な栄西禅師が茶の実と栽培方法を宋から持ち帰り、高山寺の明恵上人に伝ええた時からと言われている。

しかし「日本最古 茶園」でググってみると、高山寺と並んで滋賀県大津市の日吉大社の茶園が日本最古と出てくる。

日吉大社の方は平安時代の最澄が唐から茶の実を持ち帰って植えたとあり、貴族や僧侶の間で飲まれていたらしい。

これは日吉大社の方が分がある気がするが、どうなのだろうか?

こちらではお茶の種類が説明されている。

不発酵茶である緑茶は覆下園と露天園に分けられる。

覆下園は抹茶や玉露など高級茶、露天園は煎茶や番茶などお馴染みのお茶。

その違いは、茶園に覆いをするかしないかとあるが、何のこっちゃよく分からへん。茶畑に覆いなんかあったっけ?

その詳しい説明は進んだ先にあった。

茶の暖簾に引き続き、茶の椅子まであった。この椅子に座ってお茶の解説映像を楽しむ事が出来る。

上に掛かっている幕は室町将軍・足利義満が選んだ宇治の名茶園、義満セレクションベスト7、通称宇治七名園。

現在はほとんどが姿を消してしまったが、唯一、奥ノ山茶園のみが残っていて、今もお茶の栽培がされている。あとで見に行ってみる。

覆下栽培の説明とジオラマがあった。わらで茶畑を覆う作業をしている。

茶摘みの前の一定期間、わらや黒い布で日光を遮光することで、茶葉は光合成が抑られテアニンがカテキンに変化せず、渋みが少なく旨みが濃いお茶になる。

またクロロフィル(葉緑素)が多くなり、色は鮮やかな緑色になるとのこと。玉露や抹茶はこの方法で栽培されているとのこと。

この覆下栽培は15世紀の戦国時代に宇治で発明された栽培方法。

現在も玉露や抹茶の生産量1位は京都府で、宇治茶に高級茶のイメージがあるのも納得。

こちらは覆いがしておらず、よくある茶畑って感じ。

普段からペットボトル等で親しんでいる緑茶の栽培方法。

茶葉は日光を浴びることで、テアニンがカテキンに変化し、渋みある爽やかな味わいになるのが特徴。

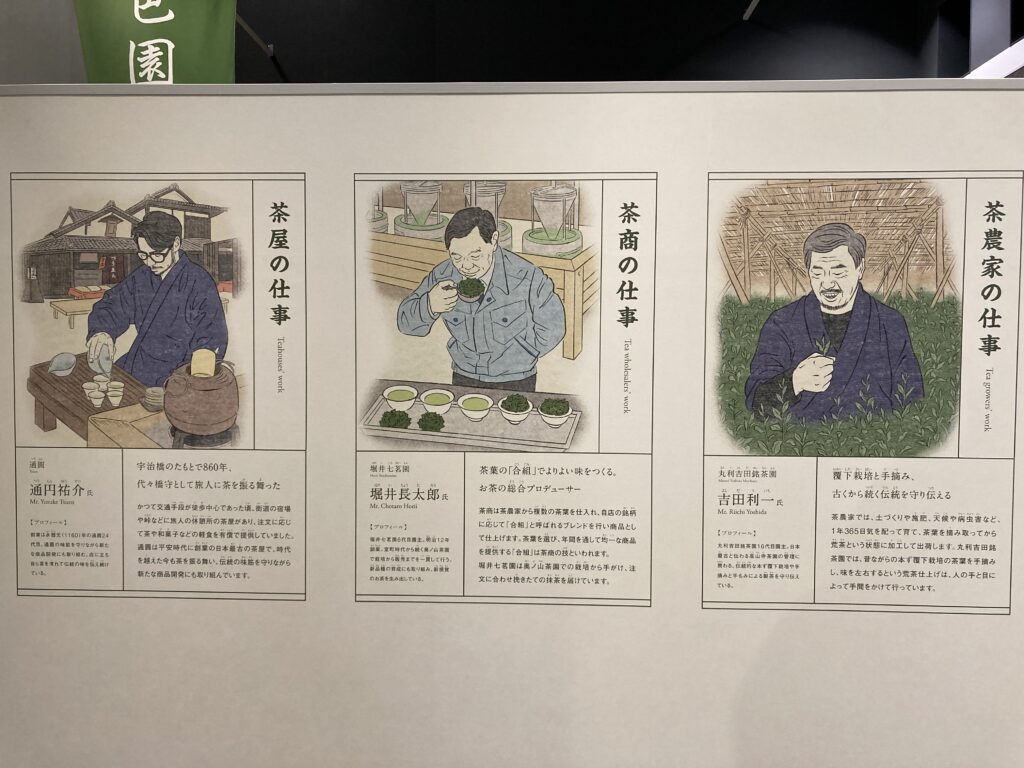

茶葉が栽培されてから、一杯のお茶になるまでにかかわる業者。

茶農家が茶葉を栽培し、茶商(卸売り業者)が仕入れた茶葉を組み合わせて商品とし、そのお茶を茶屋(お茶の喫茶店)で提供される。

長い歴史を持つ宇治茶は、業者も長い歴史をもっている。

ミュージアムの紹介はこのくらいにして、次は実際に宇治にある茶屋や茶商を巡って行く。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 宇治歴史観光2 日本一のブランド茶、宇治茶を生み出した秘密を探る […]