宇治神社

宇治神社は恵心院を出てすぐ隣、朝霧橋のたもとにある。

鳥居の先には階段が続いていて、宇治川が宇治の扇状地に出てきた山と平野の境目に位置している。

宇治神社と宇治上神社は文字通り、宇治の語源にもなったと言われている超重要な神社である。

階段の手前にある手水舎。

神社の手水舎で水を供給してくれているのは龍が多い気がするが、この神社はウサギになっている。

宇治神社ではウサギは神の使いとされている。その理由は後で説明しよう。

階段を上がると拝殿があり、その奥の短い階段の上に本殿がある。

宇治神社の神様である菟道稚郎子命(うじのわきいらつこのみこと)は大阪府堺市にある大仙陵古墳で有名な、仁徳天皇の弟にあたる人物。皇位継承の時に兄に皇位をついてもらうために、自ら宇治に引きこもって命を絶ったらしい。

菟道稚郎子命が浮舟の父親である八の宮のモデルであると言われている。

兄に皇位を譲るために自害するって、なんか釈然としないわ~。

こういうのは大抵、継いだ側が何か後ろめたいことがあってそれを隠すために、平和的に譲れらたとするストーリーを作り、政権を簒奪された側の恨みを抑えるために、敗者を神社で祀るってパターンである。

紫式部は八の宮を政争で敗れて、宇治に引きこもっていた人物として描いた。となるとモデルとした菟道稚郎子命も政争に破れた人物であったことを示唆しているのかもしれない。

階段を上り本殿に近づくと、可愛い神様が待ち受けていた。

小さなウサギがちょこんと神の座に祀られている。

菟道稚郎子命が河内(今の東大阪)から宇治に向かう際に道に迷ってしまった。すると一匹のウサギが出てきて、後ろを振り返りながら、宇治まで導いてくれたという言い伝えから神の使いとなった。

このことから「見返りウサギ」という名前がついている。

参拝客は知らず知らずのうちに見返りウサギに導かれて、宇治神社にやってきたのだ。

社殿の周りにもたくさんの見返りウサギが、列をなして見返っている。

ウサギは宇治神社の神の使いと言うだけでなく、宇治の語源になっている説がある。

宇治に菟道稚郎子命が住んでいたことやウサギが通る道があったことから、菟道(うじ)と呼ばれたらしい。

菟道が宇治になった理由が分からなかったが、今でも菟道は宇治の中の地名に残っていて、そのまま「とどう」という読みになっている。

八の宮ゆかりのもう一つの神社、宇治上神社はここからもう少し奥に入った場所にある。

宇治神社と宇治上神社はセットの様な神社で、明治以前は2社合わせて宇治鎮守明神や離宮明神と呼ばれていた。

今は何故か別の神社になっている。創建はどちらも古すぎてはっきりと分からない様。

境内の入口は手前の大鳥居に比べて、小さくて地味な感じ。

この宇治上神社も宇治の陰と陽が表現されているスポットなのである。

宇治の世界遺産と言えば、平等院を挙げられる人が多いと思う。筆者もそう思っていて、というか他にあったっけ?って感じであった。実は宇治には世界遺産が2つあるのだ。

この一見地味な宇治上神社がもう1つの世界遺産なのである。

同じ世界遺産でも、平等院は極楽浄土の様に華やかで、多くの観光客で賑わっている。それに対して宇治上神社は慎ましく素朴な雰囲気で、観光客はそこまで多くは無い。

宇治川を挟んだ陰と陽の違いは、2つの世界遺産でも如実に表れている。

雰囲気は正反対だが宇治上神社も世界遺産に選ばれるだけあって、素晴らしい見どころがもちろんある。

見どころその1。宇治上神社には国宝が二つあってその一つがこの拝殿。

鎌倉時代前期(1215年)の建立で、厳かで立派な雰囲気なのでここが本殿と思ってしまった。

見どころその2。宇治上神社の手水舎は地面を掘った水たまりの様な不思議な場所になっている。

地面から湧き水が出ており、室町時代に選ばれた宇治七名水の一つになっている。

昔の宇治は湧き水が出るところが幾つもあったらしく、その中でも特に質が良い水を宇治七名水として選ばれた。

しかし他の六名水は枯れてしまったらしく、ここ桐原水だけ今も湧き続けている。

見どころその3。祭神は宇治神社と同じく菟道稚郎子命と、その父親の応神天皇と兄の仁徳天皇。3人仲良く祀られている。

この本殿は特に必見。造営されたのは1060年(平安時代後期)で、なんと日本最古の神社建築であるらしい。

そんな超レアな神社なのにもかかわらず、何故か世界遺産としての知名度が低い。ただ観光のルートにあるので知らずに立ち寄る人が多いみたい。

この本殿が浮舟の父・八の宮の邸宅のモデルではないかと言われている。今も森に包まれた山の斜面にあって、都落ちして失意の八の宮が隠れ住んでいたイメージにピッタリと合う。

ところで、宇治上神社本殿が建立されたのが1060年で平等院の建立が1052年。

これは何か関係性があるのではないかと思って、地図を見ていると面白いことに気が付いた

宇治上神社から宇治神社、宇治川を渡って平等院、その南東にある縣神社までほぼ一直線で繋がっているのである。下の地図参照。

調べたところ、縣神社は平等院の南東で裏鬼門にあたり、宇治上神社は平等院の北東で表鬼門にあたる。

この対角線上の2つの神社はかつて平等院の鎮守社となっていたのだ。

タネが分かれば大した話ではないかもしれないが、それに気付いたときはめっちゃ興奮した!

宇治上神社から先へ進む。山裾に沿って続いているさわらびの道を進むと、源氏物語ミュージアムが見えてくる。

ここを今回の旅の締めくくりにしたいと思う。

源氏物語ミュージアム

源氏物語ミュージアムの前には池が造られ、左右対称になっていて、JR宇治駅と同じく平等院鳳凰堂をイメージした造りになっている。

今回は初めから終わりまで平等院鳳凰堂が何らかの形で絡んでいた気がする。

鳳凰堂でのお堂の箇所には何かを型取った白いものが置いてある。阿弥陀如来像だろうか?

そこに鎮座されているのは、源氏物語と並ぶ宇治が聖地の作品、響け!ユーフォニアムのキャラクターだった。

正直に白状すると源氏物語よりもユーフォニアムの方が好きです。ごめんなさい。

しかしここでユーフォニアムの話をすると、何のためにここに入ったんやとなるので、知識の幅を広げるためにも源氏物語の世界を学びに行こう。

館内はテーマごとに幾つかの部屋に分かれている。

入って最初の平安の間には、貴族の邸宅が再現されていて、そこをストーカーみたいな男が覗き見ている。

どう見ても検非違使(当時の警察)に通報レベルの変態行為だと思うが、これは「覗き見ている」のではなく「垣間見ている」のである。

平安時代の貴族女性は基本的に家族以外の男性に顔を見せることは無かったので、男性は御簾越しに垣間見ることから恋愛が始まった。

「垣間見る」と「覗き見る」、同じことをしてるのに受ける印象がまるで違う。現代でもこれは覗きではなく垣間見てるんですと言えば、犯罪ではなくなると言うことか(笑)

当時の牛車が復元されていた。車輪の大きさに対して乗り物が随分と小さい。

牛車にも御簾が付いていて顔を見ることが出来なくなっている。

側面には家紋が描かれているが、実は牛車が家紋のルーツになっている。

公家がマイ牛車を見分けるために独自の紋様を付け始めたのが家紋のルーツらしい。

めっちゃ広い寝殿造の模型が展示されている。これが光源氏が絶頂期を迎えてからの邸宅・六条院。

モデルは京都の河原町五条付近にあった源融の邸宅・河原院だと言われている。

この邸宅の凄いところが、春・夏・秋・冬の4つのエリアに分け、それぞれの季節が映える様な演出を施し、各エリアには光源氏が愛した大勢の女性の中から選び抜いた人物を住まわしたと言う、夢のハーレム宮殿なのである。

右下の春エリアには光源氏と事実上の正妻・紫の上、光源氏の娘・明石の姫君。

右上の夏エリアにはナンバー2の妻・花散里と光源氏の息子・夕霧。

左下の秋エリアには光源氏の出世に大きく貢献した梅壺。

左上の冬エリアには明石の姫君の母・明石の御方。

平安時代の貴族にとって一番重要な仕事が、四季折々の年中行事を作法どおりに行うことであった。

屏風には7月~12月にかけての年中行事の様子が描かれている。

以前から筆者は平安時代の貴族は政治的な事をせず、一見遊びの様な行事ごとばっかりやっていて何を考えているんやと憤慨していたが、調べていくと政治の概念が今と違うことが分かった。

平安時代以前の人々にとって地震や台風、日照りなどの自然災害や疫病などの病気は、人智の及ばない神様的な存在が起こしていると考えていた。

それを鎮めるためには、苦しい時の神頼み的な感じで祈りを捧げるしかなかった。それを神事として行う神職の代表が天皇で、弥生時代あたりから形を整えながら続いてきた。いわば朝廷とは大きな神社の様なもので、天皇が宮司、貴族が一般の神職みたいな感じ。

もし神事を怠ると自然の機嫌を損なうことになり、大きな災害をもたらすと考えていたので、庶民にとって朝廷に望む政治とは神事の履行なのであった。特に自然災害が多い日本ではこの考え方が強かった。

次の宇治の間は宇治十帖に関する展示が。

このシーンは薫が八の宮邸を訪れ、邸内で音楽を奏でている大君と中の君姉妹を垣間見ている。薫は特に美しく優雅な大君に心を惹かれていく。

しかし大君は若くして亡くなったことで薫は大君の面影を求めて、よく似ている異母妹の浮舟を大君の代わりに愛してしまう。

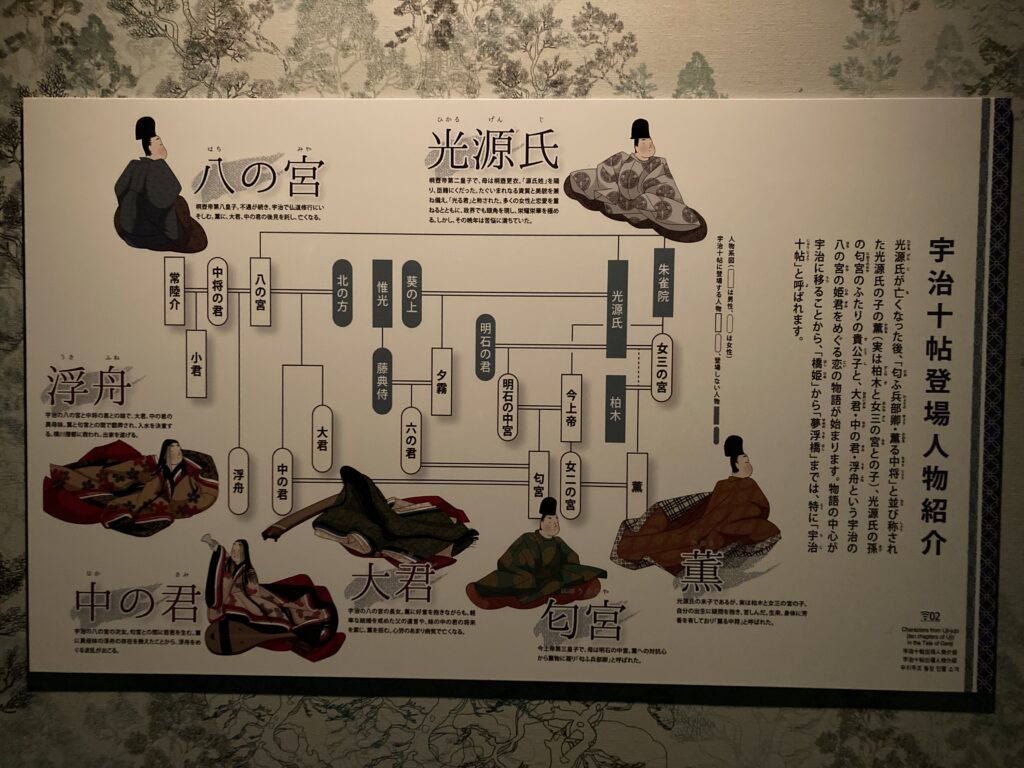

宇治十帖の人物相関図があった。主要人物はイラスト付きになっている。

異母兄弟の光源氏と八の宮。

宇治十帖の主人公、光源氏の息子だが出生に謎がある陰キャの薫と光源氏の孫にあたる陽キャの匂宮。

その二人と恋愛を繰り広げる大君、中君、浮舟の三姉妹。

他にも源氏物語のあらすじを紹介する映像や、ミュージアムのオリジナルアニメなどの上映があって、筆者の様な初心者が源氏物語の世界観を掴むのにおススメのミュージアムであった。

宇治は平等院や源氏物語だけでなく、宇治茶という超有名ブランド茶の産地としても知られている。

そして次の曲が始まるのです。

長文でしたが最後までお読みいただきありがとうございました!

宇治源氏物語巡り Googleマップ

左上の旅猫の左の→をクリックしますと、番号に対応した歴史スポットが表示されます。散策の際はご活用いただければ幸いです。

宇治へのアクセス

公共交通機関🚃🚌

JR奈良線で宇治駅下車。京阪宇治線で京阪宇治駅下車。

車🚗

京滋バイパス「宇治東IC」「宇治西IC」から約5分。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 宇治歴史観光① 藤原道長と紫式部、源氏物語ゆかりの町、宇治を垣間見… […]