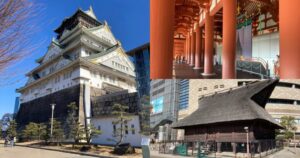

下寺町寺院街

四天王寺を出て谷町筋を北へ向かった。

地下鉄四天王寺夕陽丘駅を過ぎた辺りで路地に入ると、そこは360°すべてが寺だらけのお寺のテーマパークゾーンに突入する。

寺町筋の名のとおり、道の左右にお寺が数珠の様に連続して立ち並んでいる。

生玉寺町筋から一本東の中寺町筋。こっちも両サイドともお寺が並んでいる。

この地区にはなんと約80もの寺院が集まっており、日本一の寺院密集地帯なのである。

千日前通りを越えた中寺辺りまでお寺ゾーンが続いている。

どこのお寺も立派な山門とお堂を構えていて、良好な経済状況がうかがえる。

大都市大阪なだけあって、きっと檀家からの安定した収入があるんやろな。

訪れたのは2024年の大晦日で、お寺参りをされている地元の方を何度も見かけた。

こうして考えると寺院の多さは歴史の古さだけで決まるのではなく、人口の多さも重要である。

考えたら当たり前の事で、京都、大阪、奈良でいうと歴史の古さは同じくらい、となると人口が多い大阪が寺院も多くなるのは当然である。

筆者は別に寺マニアではないので、ここの全寺院を訪れるなどという酔狂なことはやりたくない。

ということで、雰囲気的に良かった寺院を選りすぐって紹介していこう。

銀山寺

立派な本堂を持つ銀山寺。創建は安土桃山時代。

中国の金山寺に匹敵するということで豊臣秀吉によって銀山寺と命名された。

本堂横の枯山水庭園や石畳は風情があって、落ち着いた雰囲気。

天王寺区の都市景観資源に認定されているとのこと。

齢延寺

銀山寺の隣には、木造で風格のある鐘楼門が。鐘楼門とは山門と鐘楼が合体した門のこと。

齢延寺(れいえんじ)は江戸初期に創建された曹洞宗の禅寺。屋根の下の木組みや彫刻が凄い。

屋根瓦の葺き替えにはなんと1万4000枚もの瓦が使われていて、瓦の裏側には檀家信者の名前が書かれ、寺と信者のつながりが込められている。

天王寺七坂

銀山寺と齢延寺の間の路地を松屋町筋の方へ向かうと、下り坂になっている。

寺の間を石畳の道が坂を駆け上がっていて、雨の日なんか風情のある感じ。

左の寺は源聖寺という寺で、この付近で生まれた小説家・織田作之助の「夫婦善哉」に登場している。

松屋町筋も寺が遠くの方まで立ち並んでいる。

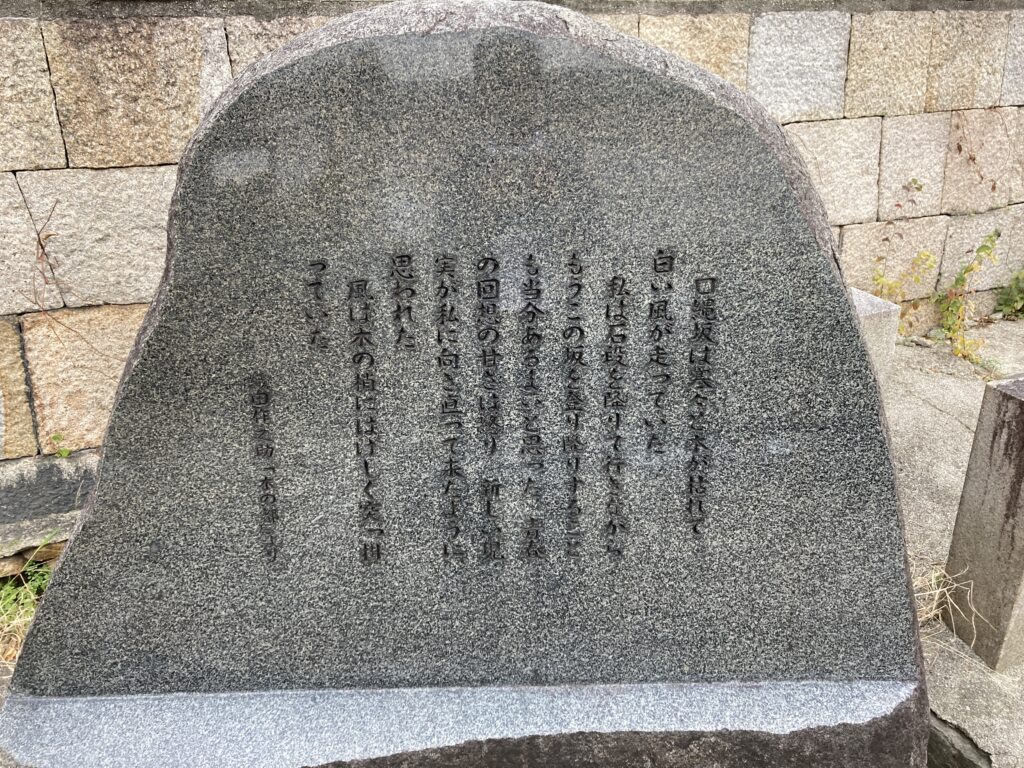

松屋町筋を進むと、またまた雰囲気が良さげな坂があり石碑があった。

名前の由来は、整備前は道の起伏が口縄(くちなわ)に似ていたことから。

この付近は坂が多く、中でも由緒があり風情もある七つの坂を天王寺七坂と呼んでいる。

寺の石垣とガス灯が、織田作之助の時代を思い起こさせる。

口縄坂は織田作之助の「水の都」に登場していたみたいで、横に文学碑があった。

愛染堂勝鬘院

口縄坂を登り谷町筋をしばらく南へ、愛染坂への道を曲がると愛染堂勝鬘院の多宝塔が見えてきた。

当時、この付近も四天王寺の境内で、愛染堂勝鬘院は四天王寺の一部だった。

愛染堂勝鬘院は四天王寺の関連施設で現在も残っている数少ない寺院。

聖徳太子は四天王寺内に四箇院という4つの社会福祉施設を設けた。

- 敬田院 四天王寺そのもので社会の秩序維持のため、人々に仏教の教えを広め道徳心を高める施設。

- 悲田院 高齢者や障害者、困窮者等の支援施設で、現代の社会福祉施設の先駆けと言われている。今は悲田院町という地名のみに残されている。

- 施薬院 薬草を栽培し、病人や怪我人に処方し治療する施設。現在の愛染堂で四箇院で唯一現存している。

- 療病院 治療が長期的に必要な病人を受け入れる施設。

施薬院以外は失われたが、その精神は四天王寺福祉事業団に受け継がれ、「悲田院養護老人ホーム」「悲田院こども園」や「四天王寺病院」などで地域の福祉・医療を支えている。

平安時代から愛染明王が祀られるようになり、現在は親しみを込めて愛染さんと呼ばれている。

四天王寺に引き続き、ここの手水舎も井戸になっていて、ここ水を飲めば病が癒え、運が開かれると言われている。

また愛染めの霊水ともいわれ、この水で染物をすると色がよく染まると言われ、昔は染物屋で賑わっていたらしい。

ここは七名水ではないが、マジでこの付近は井戸が多いな。

金堂と同じく、聖徳太子によって創建された多宝塔。

その時の伽藍は石山合戦で焼失してしまったが、豊臣秀吉によって再建された。

現在の多宝塔は秀吉再建時のもので、大阪市最古の木造建造物となっている。

大江神社

愛染堂を出てすぐ隣には神社があった。ここも四天王寺の関連施設となっているらしいので入ってみる。

大江神社は四天王寺を守護する四天王寺七宮の一つとして創建。(ゲームや漫画に出てきそうな感じやなと思ってしまった。七宮全てを倒したら四天王寺への道は開かれるみたいな)

しかしかつての四天王寺七宮も、今や四つまで数を減らしている。四天王寺の護りの力は徐々に弱まっているのだ。

本殿の隣には不思議な空間があった。

鳥居があってその奥には2体の狛虎が何かを護っている感じなのだが、なにもない。

筆者の様なアホには見えない何かがあるのだろうか?

ずんぐりして可愛い2体の狛虎が何かを守っている。口を開けているのが阿形、口を閉じているのが吽形。

ここには江戸時代まで神宮寺毘沙門堂があったのだが、明治の神仏分離によって取り壊されたらしい。

それからの狛虎には少し悲しいエピソードが。

明治となったある日、吽形が滋賀の寺に連れ去さられてしまった。一人残された阿形は第二次世界大戦の空襲で耳と歯が欠けてしまう。それでも孤独に無くなった毘沙門堂を必死で守り続けていた。

戦後しばらくして、阪神タイガースファンから「吽形の狛虎を復活させ、一対にしたら阪神が優勝するのでは」と話が持ち上がった。

そこで吽形の狛虎が作られ、数十年ぶりに阿吽の狛虎が揃い、その年に18年ぶりに阪神が優勝したのであった。それ以来、狛虎は阪神の守り神として参拝されている。

その後、江戸時代に作られた阿形も年老いたため、引退し代替わりした。2体仲良く平成の狛虎に生まれ変わったのであった。

今の世に生きてるからこそ、2体そろった綺麗で可愛い狛虎を見れた。毘沙門堂よりも、狛虎の方が価値がある気さえしてしまう。

絵馬堂の向こうは崖になっていて、松屋町筋あたりとはかなりの高低差がある。

江戸時代はビルなどの障害物がなく、ここからは綺麗な夕陽が見れたみたいで、そこから夕陽丘と呼ばれている。

松尾芭蕉もこの付近を訪れて、一句詠んでいる。

あかあかと 日はつれなくとも 秋の風

大江神社の隣を下っていく愛染坂、その名の通り愛染堂が由来。

神社の石垣が風情を出している。

愛染坂を下ったところに、四天王寺で登場した天王寺七名水のもう一つ、金龍の水があるので喉を潤しに行こう。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 上本町・天王寺歴史観光 どこをみても寺と坂だらけ!?日本一の寺… […]