宝生院

土渕海峡から伝法川を遡り、自転車で約10分で宝生院に到着。

この辺りは、川が削って作り出した谷底平野になっています。谷底平野にある寺は、谷の斜面に位置していることが非常に多い。

境内の外からでも、森の様に木々が生い茂っているところが見える。

いかにも、日本一のシンパクがありそうな雰囲気が漂っている。

ちなみにシンパクとはヒノキ科の針葉樹。盆栽でよく育てられ、幹がうねっている感じが人気であるらしい。

まずは寺院を見て回ります。

宝生院は西光寺と同じく、小豆島八十八箇所巡りの霊場の一つで、五十四番札所。

境内には五十一番の宝幢坊、五十二番の旧八幡宮もあるので一気に三箇所クリア出来た。

これで合計、四箇所クリアした。あと八十四箇所、一生の間に廻れるかな(笑)。

ここも御多分に漏れず、弘法大師に帰依します宣言ののぼりが。

ただ、開基は奈良時代の行基上人なので、弘法大師よりも古い歴史を持っています。

では、いよいよ日本一のシンパクとご対面。

外から見た時は、何本かの木々が一ヶ所に集まっている様に見えたけど、ひょっとして、これが一つの木ってことか?

やっぱこれ全体が一本の木やったんやー!

周りの細い木は、シンパクを支える添え木であった。添え木自体が普通の木のレベル。

説明によると幹の太さは、なんと約16.6m。今も成長し続けているので、数年後来たら、また少し太くなっているかもしれません。

幹は3本に分かれている様に見えるけど、根元では1本の幹になっています。

反対側から見ると、幹と全体が見れて1本の木ということが良く分かります。

説明によると、樹齢は1500年以上で、植樹したのが八幡神・武神として有名なあの応神天皇であるらしい。

古事記にも応神天皇が小豆島を訪れたという記録があるとのこと。

応神天皇の時代は朝鮮半島との交流が盛んだったため、小豆島は海上交通の中継地点であった。応神天皇も小豆島でバカンスを楽しんでいたかもしれません。

小豆島には、他にも応神天皇に所縁がある場所があり、小豆島五社八幡が建立されています。

その一つ、富丘八幡神社には小豆島でしか見ることが出来ない文化遺産があるので、そこで、今回の旅を締めくくろうと思います。

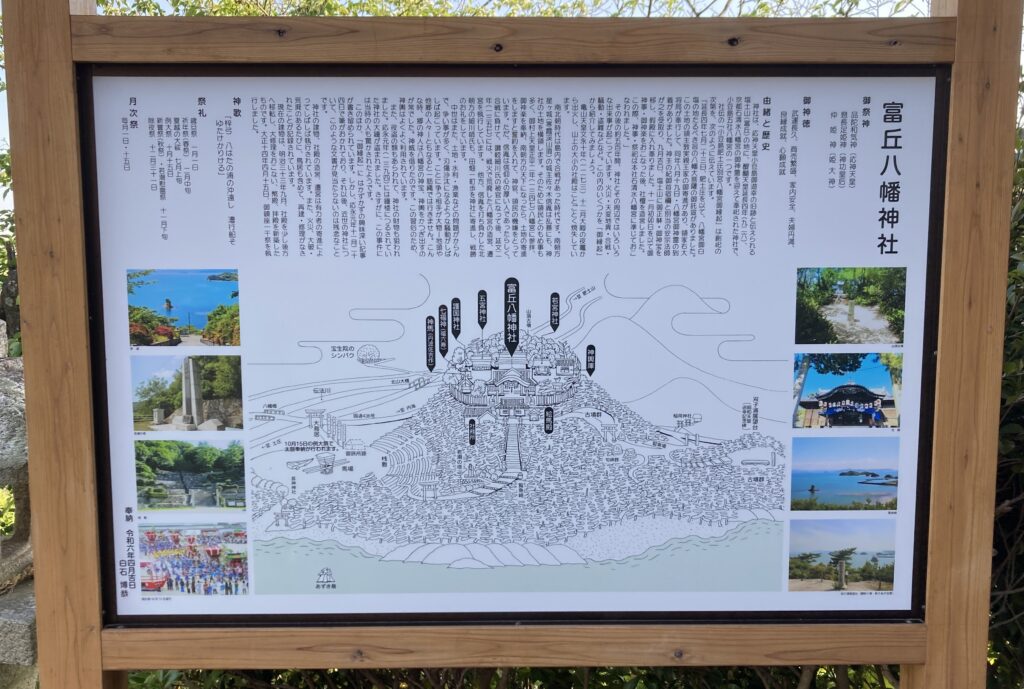

富丘八幡神社

宝生院を出て、伝法川沿いに来た道を戻る。途中で川を渡り、県道26号線と国道436号線の交差点に出ると、大きな鳥居が見えてきました。

富丘八幡神社は小豆島に五つある八幡宮の一つ。926(延長4)年、京都の石清水八幡宮から分社し建立。

社殿は目の前に見える丘の上にあります。鳥居をくぐり登り口へ向かうと、いきなり驚きの光景が広がっていました。

運動場くらいの広さがある広場の周りを、階段状の石垣が囲んでいます。

石垣って普通は中心にある城や寺院を守るためのモノ。しかし、ここは手前の広場を囲む様になっていて、まるで古代ギリシャやローマの劇場みたいな感じになっています。

実はその通りで、広場で行われる祭りや催し物を見るための観覧席なんです。

石垣桟敷は小豆島でしか見ることが出来ない独自の文化となっています。

小豆島は良質な花崗岩が採取出来る石の島と呼ばれ、昔から石工技術が発達していました。また、山がちな地形ので平野が少ないため、石垣を使って田畑や住宅地を作る工夫をしてきました。

上から見ると、大迫力の連続石垣群が円形スタジアムの様になっています。日本のディオニソス劇場ここにあり!

オリーブだけでなくこんなところにも古代ギリシャ・ローマとの共通点があるとはビックリ!

江戸時代後半からあったと言われており、現在も秋祭りの時などに使われているらしい。祭りの日には、各区画にテントが設置され桟敷席が作られる。

スタジアムみたいに有料で桟敷席に入ることが出来ると思っていましたが、石垣桟敷は地域の人の私有地になっているらしく、基本的には一般の人は入ることは出来ないとのこと。

石垣桟敷の石段を登りしばらく行くと、常夜燈と本殿へ続く立派な参道が見えてきました。

富丘八幡宮がある丘は、海に面したところにあり、特にこの場所からは海を間近に見ることが出来ます。

海の方にはちょっと面白いものがありました。

小さな豆の様な島が、海の中にポツンと浮かんでいます。小さいけどちゃんと名前がついていて「小豆島」といいます。

何を言うてるんや、小豆島は今立っている場所やんってツッコまれると思う。

あの小さな島は香川県小豆島(しょうどしま)の小豆郡(しょうずぐん)土庄町にある小豆島(あずきしま)。

漢字は同じ小豆島だが、目の前の島は「あずきしま」と読むのである。ちなみに郡名は小豆郡(しょうずぐん)となっている。小豆の三段活用。

あと小豆島には人気の食堂「こまめ食堂」ってお店もあります。ここはひらがななので一安心。

小さな豆知識でした(笑)

由緒書には境内の大きさが拡大解釈(笑)された全体図があり、ちゃんと「あずき島」も描かれています。

本殿の手前の絵馬殿。

ラスボスの様に待ち構えている本殿にようやく到着。

言い伝えでは、応神天皇が小豆島に訪れた際、この丘に登って航海の安全を祈ったらしい。その縁で八幡神社が建立されたとのこと。

雨後の筍みたいに増えた全国の八幡社と違って、小豆島の八幡社は、実際に応神天皇が訪れた所縁で建てられている由緒ある八幡社なんです。

個人的に富丘八幡神社イチオシの絶景。

後ろにある本殿は海の方を向いていて、今でも応神天皇は海を見つめ、航海の安全を祈り続けているのです。

土庄 全体マップ

小豆島土庄町へのアクセス

小豆島には数カ所の港があり、高松港、新岡山港、日生港、姫路港、神戸港とフェリーで結んでいる。

小豆島へのフェリーは小豆島フェリー、両備小豆島フェリーグループ、ジャンボジェリーがある。乗船港によって運行会社が異なるので、それぞれチェックして下さい。

小豆島フェリー、両備小豆島フェリーグループ、ジャンボジェリーの公式ホームページへ

小豆島の各港から土庄本町まで車での所要時間は「池田港10分」「坂手港30分」「土庄港5分」「福田港40分」「大部港20分」

路線バスを利用する場合は、池田港からは「坂手線、南廻り福田線」、坂手港からは「坂手線」、土庄港からは「坂手線、南廻り福田線、中山線、四海線」、福田港からは「南廻り福田線」でそれぞれ「土庄本町」下車。大部港からは「北廻り福田線土庄港行き」で「王子前」下車。どの線も本数が少ないので事前チェックがオススメです。

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント