小豆島といえば、オリーブを思い浮かべる人が多いと思う。小豆島がオリーブの島になったのは明治のころ。

アメリカからオリーブの苗木が輸入され、小豆島・三重・鹿児島で試験栽培された。しかし、成功したのは小豆島のみであった。

日本のオリーブ栽培発祥の地となり、元々の名物である素麺と醤油を押しのけて小豆島の象徴にのし上がった。

今回は道の駅小豆島オリーブ公園と小豆島オリーブ園を訪れ、小豆島がオリーブの島になった謎に迫ってきた。

小豆島ってどこ

小豆島は岡山と高松の間にあり、関西から船で四国へ向かった時の玄関口に位置している。

そのため、昔から海運の要衝で、今も高松・岡山・姫路・神戸などの港と結ぶフェリーが運航している。

関西からは神戸港からフェリーで行くのが便利なので、まずは神戸を目指した。

神戸港から小豆島へ

ゴールデンウイークの早朝、行楽気分で賑わった阪急電車で神戸三宮へ。神戸からは小豆島経由の高松行きのフェリーに乗って小豆島へ渡る。

ゴールデンウイーク真っ最中のジャンボフェリーは難民船の様に関西脱出を図る人でごった返していたので、甲板へ逃げて来た。

赤く鼓の様なポートタワーとビルのすぐ後ろに山が連なっている景色は、これぞ神戸といった感じ。

海の近くに高い山があるってことは、海の中もいきなり深くなっている。この地形が西日本最強の港たらしめている。

難民船の様な船内から何かを待ちかねたように、人がわらわらと甲板に群がり始めた。

混み合う船内でやっと見つけた座席でゆっくりしていた筆者も、金魚のフンの如くついて行った。ジャンボフェリー最大の見どころが見えてきた。

世界最長の吊橋であったが、トルコのチャナッカレ海峡大橋に抜かれて、意気消沈している明石海峡大橋である。

2位じゃダメなんですか?

そのうち、2位ですらなくなってしまうだろうけど、橋の長さは地形に準じるのでどうしようもない。

フェリーは明石海峡大橋をくぐって、大阪湾から瀬戸内海へ出た。

明石海峡は潮流が速く、昔は船の難所とされていた。

神戸港を抜錨して約3時間20分、座席を探したり、明石海峡大橋を見たり、うどん屋に並んだりして、全く暇を感じることなく小豆島坂手港に到着した。

乗客の半分以上が小豆島で下船した。神戸から高松へは、新幹線と瀬戸大橋線を使う方が圧倒的に早いので、高松まで乗る人はヒマ人か貧乏人くらいしかいない。

もちろん、どちらにも当てはまる筆者は、高松から神戸まで乗り通したことがある。

坂手港から道の駅小豆島オリーブ公園まではバスで移動。フェリー客の多くは車で来ていたので、幸いバスは混雑していなかった。

道の駅小豆島オリーブ公園・小豆島オリーブ園のマップ

右側が道の駅小豆島オリーブ公園、左側が小豆島オリーブ園となっている。

それぞれ別の施設だが、特に境界があるわけでもなく、まとめてオリーブの丘と名付けられている。

まずは道の駅小豆島オリーブ公園から行ってみた。

道の駅 小豆島オリーブ公園

約20分で道の駅小豆島オリーブ公園に到着。

小豆島オリーブ公園はオリーブをテーマとした道の駅。

オリーブの歴史を学ぶことが出来る資料館やオリーブオイルを生かしたレストランカフェ「オリヴァス」がある。

ここまで一つのモノに特化した道の駅って珍しい。

こっちの建物は古代ローマ神殿っぽい感じで、園内では他にも古代ローマや古代ギリシャを彷彿させるものを見かけた。

当時のローマやギリシャにとってオリーブは、食用だけでなく宗教行事や医療、照明などに使われていた生活必需品であった。

今でいう石油や半導体くらいに経済を左右するモノだった。オリーブ恐るべし。

オリーブ記念館の正面には斜面上に広がるオリーブ畑と瀬戸内海を一望できる広場が。

正面の広場のある円形のモニュメントは、古代ギリシャの「オストラキシモス(陶片追放)」という投票制度に使われた陶片をモチーフにしたものらしい。

一般的な選挙って、政治家になって欲しい人を投票するものだが、この制度は逆で、辞めさせたい政治家を投票するののだ。

政治家の名前を陶片に書いて投票し、最多得票者には10年間の国外追放が言い渡される。マジで今の日本にも導入して欲しい制度やわ。

オリーブ記念館

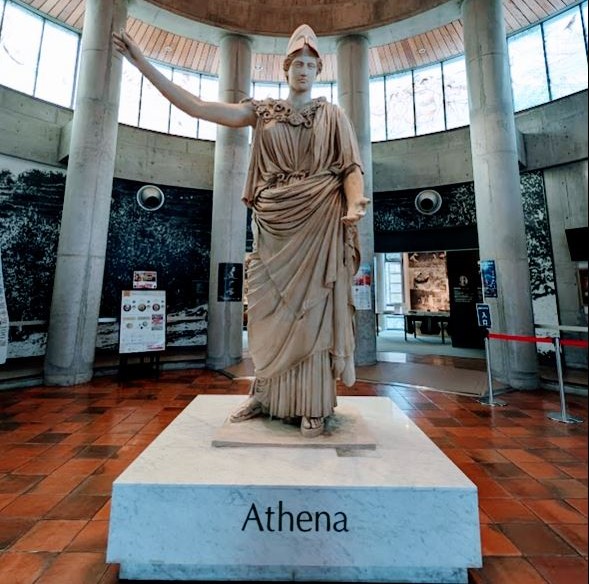

オリーブ記念館内は、ドーム状になっていて、中心には女神アテナ像が祀られていた。

ギリシャ神話ではオリーブは女神アテナが「オリーブは闇夜を照らす光となり、傷みを和らげ、香り高く、そして口にすれば貴重な食料になる」と、オリーブの木を生み出したとされている。

ギリシャやローマ帝国が属している地中海性気候は、夏は雨が降らず乾燥していて、冬に雨が集中し比較的温暖であることが特徴。

多くの植物が育ちやすい夏に雨が降らないのは、農業にとって不利なのだが、乾燥に強く湿気に弱いオリーブにとっては理想的な土地なのである。

乾燥した土地に住む人にとって、オリーブは救いの作物だった。

オリーブの歴史

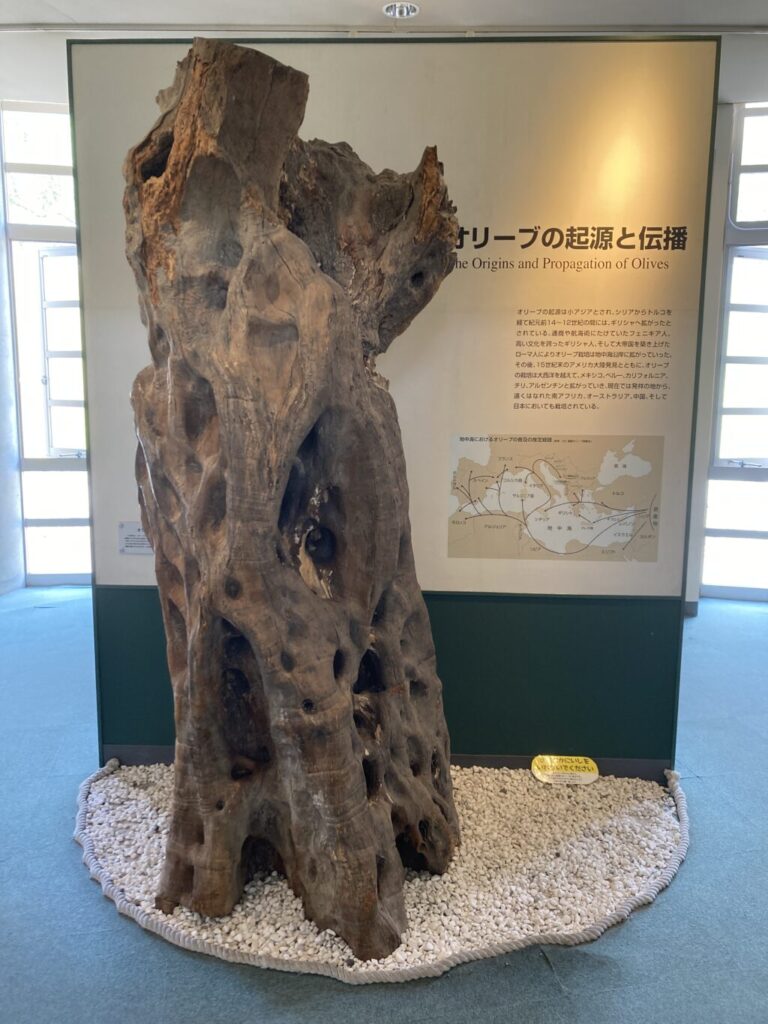

記念館内には日本のオリーブの歴史解説と展示がされていた。

オリーブの起源はトルコやシリアなどの東地中海沿岸で、ギリシャに伝わり、ローマ帝国の時代には広い範囲で栽培されるようになったらしい。

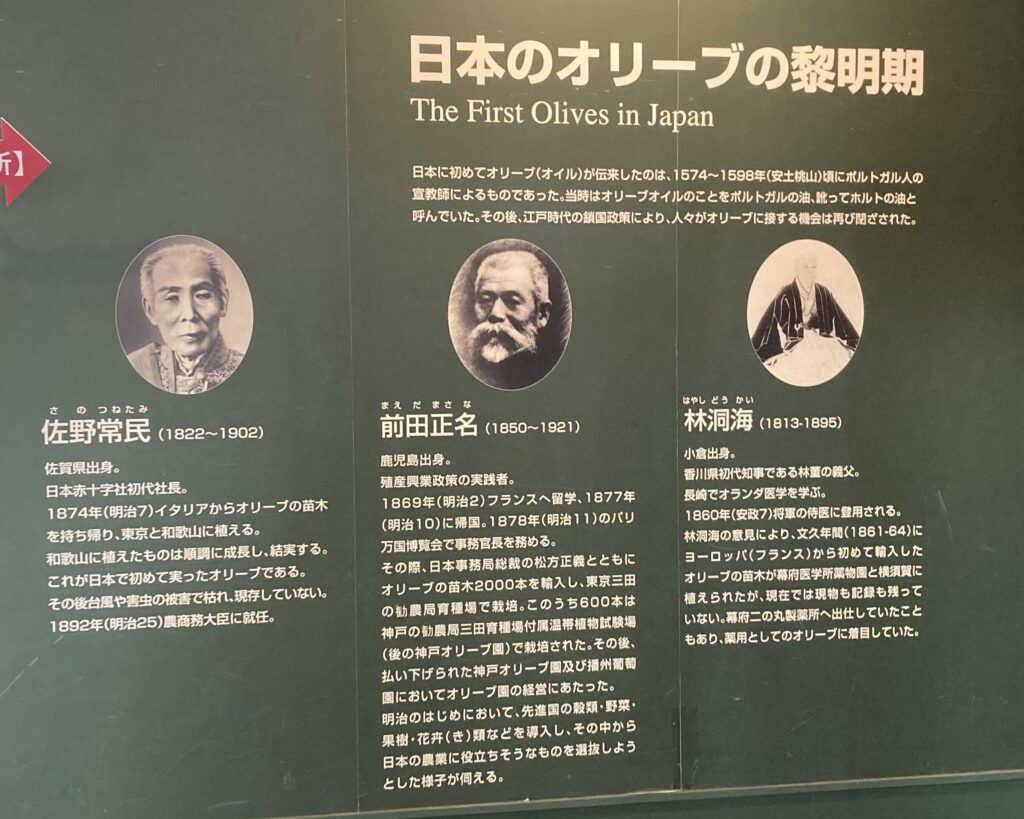

オリーブの樹が初めて日本に植えれらたのは幕末のころ。1862年(文久2年)、林洞海が薬用のため、フランスから輸入したオリーブの苗木を横須賀に植えたといわれている。

本格的にオリーブ栽培が始まるのは明治以降。1879年(明治12年)フランスからオリーブの苗木を輸入し、神戸で試験栽培が行われた。

栽培は成功し、日本初のオリーブオイルや果実加工品が作られたが、気候の問題などで神戸のオリーブ園事業は中止となってしまった。

そこで明治政府が新たにオリーブ栽培の候補地として選んだのが香川、三重、鹿児島だった。その中で香川県の小豆島のみが栽培に成功し、1911年(明治44年)には74kgの実が収穫された。

温帯モンスーン気候に属する日本は地中海性気候と真逆で、夏は高温多湿で冬が寒いという、オリーブにとっては地獄のようなところ。

しかしそんな日本の中でも小豆島の気候は、年間を通して温暖で雨が少なく、地中海性気候と比較的似ている。高温多湿な日本の中で、小豆島はオリーブが泣いて喜ぶ気候であった。

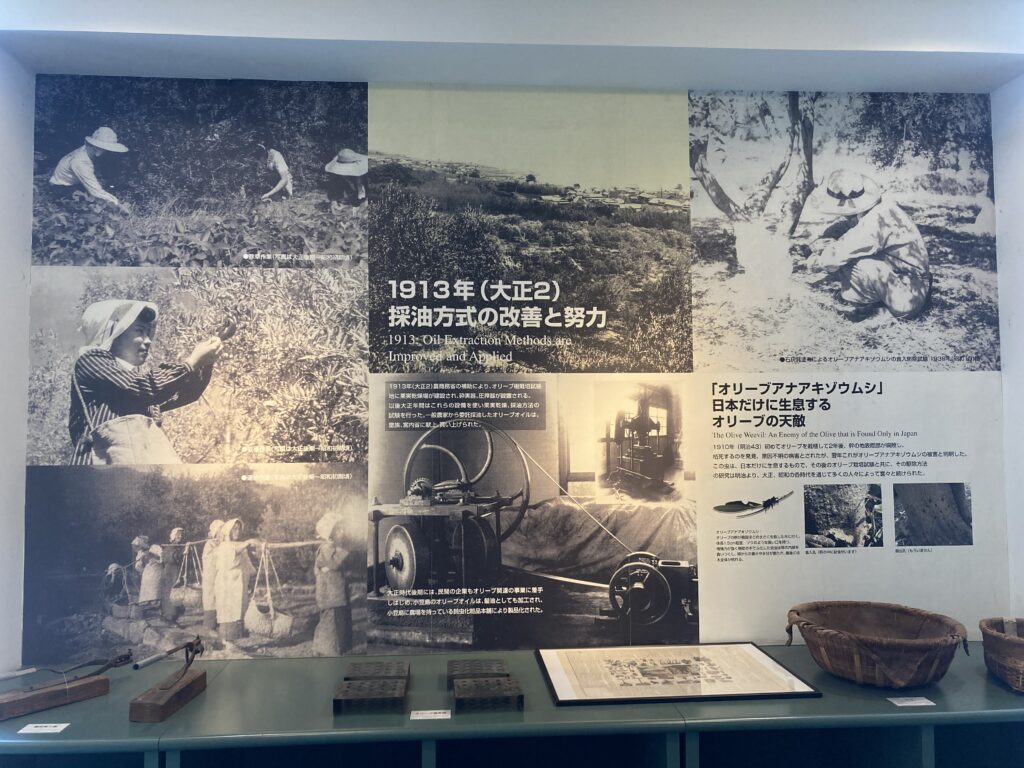

オリーブの楽園であるはずの小豆島にも、オリーブにとっての天敵が住み着いていた。

オリーブアナアキゾウリムシは、そのネーミングのとおりオリーブの幹を食い荒らす日本固有の害虫である。

駆除方法の研究は何年にもわたって続けられ、様々な対策方法が考案された。

今は小豆島以外でもオリーブ栽培がされているが、今も小豆島のオリーブ畑は日本一の面積と生産量を誇っている。

古代ギリシャの歴史家ヘロドトスは「小豆島を除き、日本のどこにもオリーブの木は存在しない」と言ったとか言わなかったとか(笑)

小豆島オリーブの歴史を学んだところで、お楽しみの昼ごはんタイム。ちょうどここの2階がレストランになっていて、もちろんオリーブを使った料理を楽しむ事が出来る。

コメント