小豆島の西部にある土庄(とのしょう)は島の玄関口で多くのフェリーが発着し、バスのターミナルにもなっている小豆島観光の拠点のなる町。

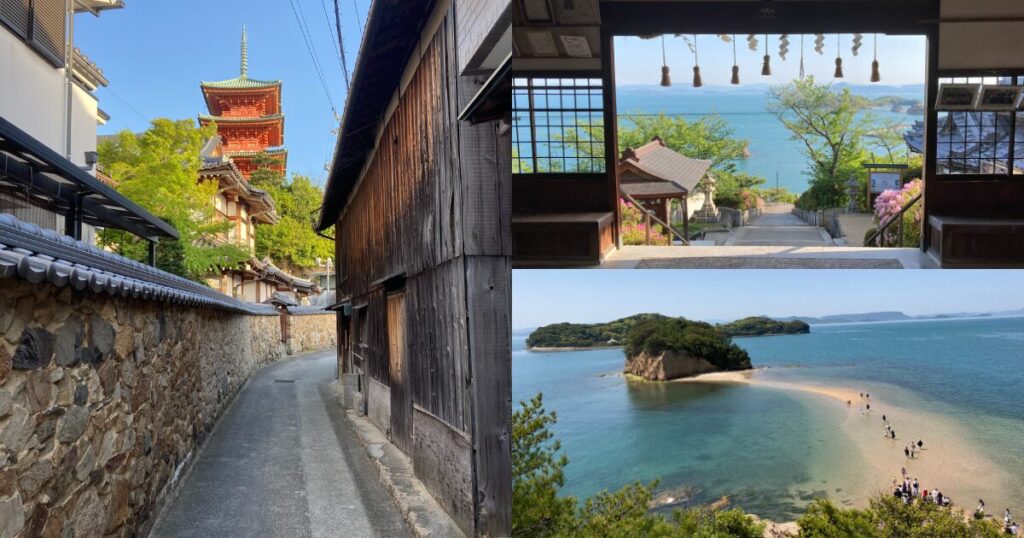

路地が入り組み迷路の様になっている歴史ある町並みに、数多くの由緒ある寺社仏閣があり、小豆島の中でも他の地域とは違う魅力に溢れています

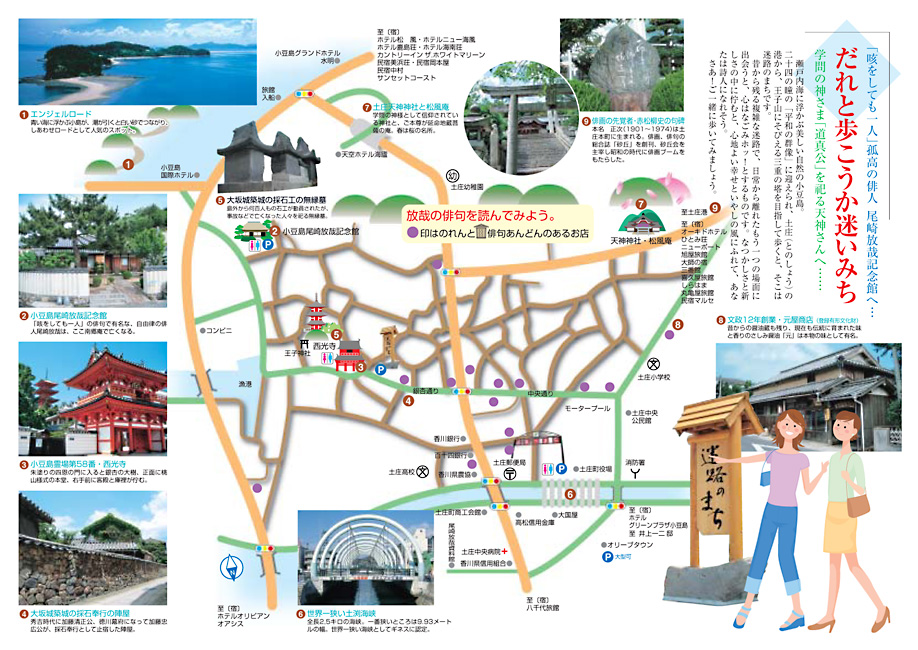

潮の満ち引きで現れる砂の道や日本一の御神木、世界一の海峡といった意外な見どころもあって、ただ通り過ぎるには少しもったない。

今回はそんな土庄の町を巡ってみました。

土庄の魅力、3つのおススメポイント

- 全国でも珍しい室町時代に作られた迷路の様な町割り

- 弘法大師や応神天皇の伝説が残る由緒ある寺社仏閣と御神木

- 引き潮時のみ現れる不思議な砂の道「エンジェルロード」

土庄ってどこ

牛のような形の小豆島。土庄の町はその首元あたり位置しています。

全体的に山がちな小豆島ですが、土庄付近は広めの平野が広がっていて、島の西側の中心地区となっています。

四国の高松に近く、土庄港には多くフェリーとバスが発着しているため、小豆島で一番、交通の便利な場所。

迷路のまち

土庄港から、自転車で10分ほどで土庄のメインタウン、土庄本町に到着。

土庄の町割りには、昔の入り組んだ細い路地が残っていて、まるで迷路の様になっています。

地図を見ると、路地は毛細血管の様に入り組んで、曲がりくねっていて方向感覚を狂わされます。

迷路の町の成り立ちは、今から約700年前の南北朝時代の動乱時、町を守るために作られた。

敵から町を守るために、わざとカーブを多くして見通しを悪くし迷いやすい様に作られた。土地勘がある地元の人とっては複雑な道を利用し、敵を撹乱して神出鬼没に戦い町を守っていた。

室町・戦国時代には、日本中の町が防衛のための工夫をしていた。その後、平和な江戸時代になると、防衛よりも商業や流通を優先する様になったため、次第に姿を消していった。

土庄の入り組んだ路地は、室町時代の区割りがそのまま残っている非常に珍しいものなんです。

室町時代の区割りに、町並みは昭和の雰囲気。

町おこしとしてアートにも力を入れ、色んな楽しみ方が出来る町となっています。その中の一つ、妖怪美術館を紹介します。

妖怪美術館

小豆島は古来から関西と四国、九州をつなぐ瀬戸内海の寄港地として多くの船が行き交ってた。

お遍路信仰の玄関口として各地の人が訪れ、小豆島は情報交換の中継地となっていた。さながらイギリスのカンタベリー詣中の巡礼者達が自分の知っている話を語っていくカンタベリー物語の様である。

小豆島で生まれたのは、様々な妖怪にまつわる話であり、小豆島には数多くの妖怪話が言い伝えられている。

妖怪美術館は世界で唯一の妖怪をテーマにした美術館。古民家や蔵などを新たに活用し、4棟が美術館としてリニューアルされている。

今回は時間が無かったので、中には入っておらず、外観だけ撮影して廻りました。

ここが受付で、別のところにある1号館から順番に回って、最後はここに戻ってくることになります。

元呉服商の蔵をリノベーションした1号館。右側の不思議な文様が描かれた丸い建物が気になる。

また訪れることがあれば、次こそは中を見てみたい。

元醤油屋の土蔵を利用した2号館。

カラフルな百鬼夜行っぽい絵が描かれた3号館。ここは元活版印刷所の工場であったらしいです。

一見、正面が入口に見えるけど、黒い妖怪が指で示している様に、左側の路地奥に入口があります。

西光寺

路地を散策していると、鮮やかな朱色の三重塔が至る所で目にすると思います。

西光寺の三重塔「誓願の塔」は、町を見下ろす高台に建っていて、迷路の町のシンボル的存在になっている。

寺の入り口にはめちゃくちゃ立派な山門。上部に鐘楼がある鐘楼門スタイル。

鐘楼門とは鐘楼(釣鐘が吊ってある施設)と楼門(2階建で上部に屋根をもつ門)を融合した門のこと。

門前通りでは年に2回(4月21日と12月21日)に大師市が開催される。土庄町で100年以上の歴史がある伝統的なイベントとなっている。

西光寺は小豆島八十八箇所霊場の五十八番札所。

八十八箇所巡りと言えば四国のお遍路だと思いましたが、小豆島内だけで完結するコンパクトな八十八箇所巡りがあるり、その札所となっています。

香川県は弘法大師空海の生誕地で、京都との往復の際、小豆島によく立ち寄られていました。小豆島は険しい山岳や断崖があって格好の修行場でした。

弘法大師が修行した霊場が伝承として残り、江戸時代に小豆島八十八箇所巡りとして整備されたとのこと。

「南無大師遍照金剛」ののぼりが目に付く境内。弘法大師へのプロモーションが強い。

境内の巨大な木は、樹齢250年以上の大イチョウ。幹回りは約3.5m、高さは約18mとかなりの大きさ。

ちなみに小豆島にはこのイチョウの木を上回る超巨大樹があるんです。土庄から割と近いので、後で行ってみます。

境内の小高い丘の上に建っている三重塔「誓願の塔」。

木造本瓦葺きで建てられており、かなりの歴史を感じさせる造り。

と思い込んでいたけど、建立は1978(昭和53)年であるそう。つい最近やん。

塔の近くには弘法大師空海の銅像が。

塔のある丘はそこまでの高さはないけど、土庄の町には電柱より高い建物が無く、瀬戸内海まで見渡すことが出来た。

境内とは反対側に降りてみると、神社もありました。

寺社仏閣によく設置されている由緒書きがどこにもなく、歴史とかが全く分からなかった。

丁度、三重塔と空海像に向かって拝むように社殿が配置されている。

全体的に新しい境内で唯一、鳥居だけは年季がありそうな感じ。

何故か鳥居は二つあって、奥側には明治十三年四月八日と刻まれています。

江戸時代以前は寺と神社は神仏習合でセットで配置されていましたが、明治の廃仏毀釈で分離されました。ここもそれではないかと思います。知らんけど。

次は西光寺と関係が深く、小豆島が終焉の地になった俳人のゆかりの場所へ行ってみました。

コメント