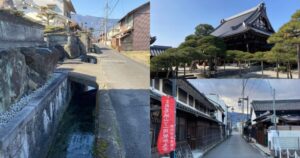

下市の町並み(秋野川西岸)

山を下り、国道309号を横切って、すぐのところに秋野川が流れている。

川沿いの道は途中で歩道が無くなり、歩道の幅しかないところに家が建ち並んでいる。

家が川にはみ出していて、懸造りみたいになっている。

これが吉野川のところで触れた、細長い谷の様な地形を有効活用するための建築方法。

川にはみ出したどこまでも家が続いている。

この建築様式を「吉野建」と呼んでいて、この独特の景観が吉野地方の特徴となっている。

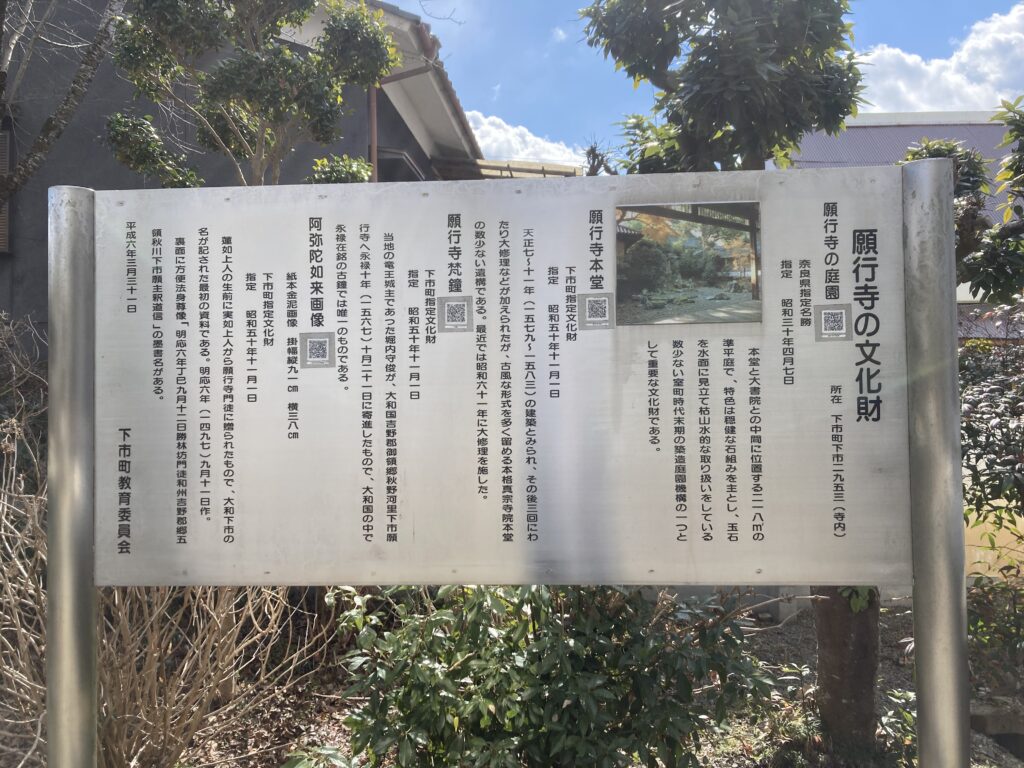

願行寺(下市御坊)

戦国時代を思わせる打込接の石垣が長く続いている。

秋野川西岸に建つ願行寺は、1468年(応仁2年)、浄土真宗中興の祖として有名な蓮如が建立。

以降の下市は、この願行寺を中心とした寺内町として発展していった。寺内町とは戦国時代、浄土真宗によって作られた自治都市。

願行寺は下市御坊といわれ、福井の吉崎御坊や大阪の大坂御坊(石山本願寺)の様に、浄土真宗ではお寺のことを御坊と呼んでいる。

御坊と言えば、大阪環状線で居眠りしていると、連行されてしまうことで有名な和歌山県御坊市は、御坊がそのまま市の名前になった面白い町。

本堂は1578年(天正6年)、本願寺と対立していた織田信長の命令により、大和(奈良県)の戦国大名・筒井順慶に焼かれている。

本堂横にある蓮如上人像。蓮如が生み出した多くの寺内町は、商工業が発達し、自治を守るため防御設備を備えた城塞都市となっていた。

蓮如の地勢眼はずば抜けて鋭く、下市の様な地形的に攻められ難く、商業が発達した町を見つけては寺を建立している。

お坊さんとしてではなく、地理の天才としてめっちゃ尊敬するわ。

本堂はその後、1579年~1583年に再建されたらしい。

焼かれてから、ほんの数年で再建されている。この再建力の高さが下市の経済力を物語っている。

灰色の玉石が敷き詰められ、荒々しくて武骨な雰囲気の枯山水庭園。

右側の縁側の前に石砂敷があり、その向こうに芝生、左側に木々が生えている起伏がある。池泉鑑賞式庭園の様な配置に枯山水を組み合わせた感じになっている。

よく見かける白砂敷に石が置かれているだけの、シンプルな枯山水とは、かなり違っている。

これは室町時代と江戸時代以降の作庭の違いであるらしい。

庭園はL字型になっていて奥には、長方形の石が意味ありげに置いてあった。

これは滝をイメージしているらしく、右横の石は遠山石と言って遠くにある山を見立てており、奥行きがある様に演出している。

藤村酒造

願行寺を出て、秋津川に架かる橋の向こう側には、伝統建築が沢山ありそうな気配が漂っていた。

入り口に杉玉がかかっているということは、造り酒屋を発見!

ここは文久3年(1863年)創業の造り酒屋、藤村酒造。古い酒屋さんは酒だけでなく、建物自体も魅力にあふれている。

では早速、店内を拝見しようと扉を掴み力をいれたが、扉は固く閉ざされていた…。

ネットによると土日は休みということだった。それはないやろー。

中を見れなかったのは残念やったけど、藤村酒造の敷地はかなり広く、伝統的な建物が数多く残っていたので、外からだけでも楽しめた。

この道の右側は全て藤村酒造の建物。

ここはマジで凄い。塀はめっちゃ高いし、こんな高い犬矢来は見た事が無い。

おそらくこっちは会社ではなく、事業主一家の邸宅だと思う。

今まで、様々な伝統企業を見てきたが、店や工場などのパブリック空間と、事業主一家のプライベート空間が同じ敷地内で隣り合っているパターンが多かった。

昔は今ほど、交通機関が発達していないので、遠くに住むと不便だったと思う。

下市の林業

藤村酒造の向かいにも古そうな建物があった。グレーの壁は下市で本当によく見かける。

古民家に見えるけど、ここは林業を営む豊永林業株式会社。てっきり江戸明治から続く会社かと思いきや、創業は1967年(昭和42年)と比較的新しい会社。

下市の町巡りをしていると、林業や木工業の工房や店舗を町中に見かけた。

戦国時代、各地で城下町建設が増え吉野杉の需要が高まっていた。しかし供給が追い付かなかったため、吉野は日本初の植林を行い人工林を生み出した。今も、美しく強度があり色艶や香りの良い吉野杉を育て続けている。

吉野杉の魅力に惹かれ、下市に移住し木工職人を目指す若い人もおり、オシャレな家具や日用品やなどを製作販売している。

吉谷木工所

現代的なモノだけでなく、伝統工芸も受け継がれている。吉谷木工所は下市の伝統工芸品である三宝の製作所。三宝とは神棚にお供え物を載せる台のこと。

↓これが三宝。

後醍醐天皇が吉野に南朝を開いた時、献上品の器として使われたのが始まり。下市の三宝製作技術は日本遺産にも認定されている。

商都としては、かなり寂しくなった感じはあるけど、林業と木工の町としては、若い世代が技術を受け継いで、新しい活力に溢れている感じがした。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e66448.4a863d71.46e66449.72e14229/?me_id=1423221&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ff294438-shimoichi%2Fcabinet%2F10289346%2Fimgrc0135201373.jpg%3F_ex%3D300x300&s=300x300&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46e66448.4a863d71.46e66449.72e14229/?me_id=1423221&item_id=10000012&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Ff294438-shimoichi%2Fcabinet%2F10289346%2Fimgrc0135201373.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント