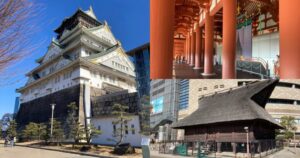

大阪城

外堀

大阪城大手門(正門)にやってきた。大手門は、1628(寛永5)年の創建。

大阪城へ攻め込む入り口は大手門、京橋口、玉造口、青屋門の4ヶ所がある。北東の大阪城ホールの近くの青屋門は、江戸時代では、非常時のみ算盤橋がせり出し、橋がかかったらしい。

血気盛んな猪武者は、我先に城内に攻め込もうとするが、そんなことをすれば、返り討ちにあうのが落ち。まずは城の周りを巡って、施設の配置や敵の様子を探っておくことが肝要である。

南東の玉造口の方にある一番櫓の方へやってきた。一番櫓は玉造口を守っている。

城に攻め込む際は、櫓の位置の確認が重要。特に大阪城では櫓を見ずに、城攻めをするということは、新世界で串カツを食わずに通天閣だけ観光するようなもの。

その理由は、大阪城で最も歴史的に価値があるのが、天守閣ではなく、櫓や門、石垣だからである。

大手門や櫓は、建設当時(江戸初期)から現存していて、重要文化財に指定されている。

それに対して天守閣は、1665(寛文5)年に落雷で消失してしまった。その後、1931(昭和6)年に再建されるまで、存在していなかったのだ。

再建された天守閣は、外観は大阪夏の陣の屏風の絵を元に、内部はコンクリート造りの博物館になっている。この様な、資料不足で推定で再建した天守を、復興天守と言う。

歴史好きからすると、現存天守や復元天守(図面などの資料を基に忠実に再建)よりも、復興天守は歴史的価値が落ちる気がするのだ。

一番櫓から外堀沿いに大手門に戻る途中に、またまた櫓があった。

これは六番櫓で、文字通り一番櫓から六番目に位置している櫓となっている。

南側の石垣に7基の櫓が建てられていたが、第二次世界大戦の空襲で一番と六番以外は焼失してしまった。

外堀側と見比べると、二の丸側には全く窓が付いていない。

敵は当然、外堀側からくるので、見張窓や狭間が付いており、鉄砲や弓矢で攻撃が出来るようになっている。

焼失前は、石垣が角になっている箇所にズラリと7基の櫓が並んでいた。

めっちゃ壮観やったやろうなー。っていうか多過ぎるやろ!

調べたところ、櫓は南側に集中しているのだ。それは何故だろうか?

そこに大阪城が、この場所に築城された理由がある。それが一目瞭然の場所があるので、先へ進もう。

大手門へ戻ってきた。

大手門の守りである千貫櫓(隅櫓)は、1620(元和6)年の建築で、現在の大阪城で最も古い建築物となっている。

期間限定で特別公開されているらしいので、また行ってみようと思う。

では準備は整ったので、城へ突入する。

大手門~二ノ丸

大手門をくぐると、多聞櫓に囲まれた区画に出た。城攻めをする時は、避けては通れない桝形虎口である。

直角の曲がり角で敵の勢いを削ぎ、周りの櫓から、鉄砲の集中砲火を浴びせて殲滅する。

あとここで見逃してはいけないのが、櫓の石垣。

大手門をくぐった時、最初に目に飛び込んでくるのが、この巨大石垣であろう。

桝形虎口は防御の要となっているので、石垣も強固なものにする必要がある。そこで幕府は石垣の築造を、諸大名に命じた。

この石垣は小豆島産で、肥後隈本藩主・加藤忠広(加藤清正の三男)が築いた。

これだけのデカさでも、左が第5位、右が4位。1位はどんだけデカいねん。

あともう一つ見どころが。今入ってきた大手門の柱に注目。

この柱は一本の木ではなく、途中で継手がしてある。左側は山型になっていて、右側は凸の様な型になっている。

これはおかしいぞ。どうやって上の木と下の木を組み合わせたんやろ? 実際、専門家でも長い間、その方法が分からず、大阪城の謎の一つとされてきた。

1983(昭和58)年、継ぎ目をX線撮影することで、やっと謎が解明されたとのこと。現代人でも分からない、昔の職人技に感服。

桝形虎口を突破して、内堀にたどり着いた。大阪城の内堀は、北半分は水があるが、南半分は水がない空堀となっている。

ここも大阪城の謎の一つで、何故空堀になっているのか、理由は分かっていない。

遂に本丸への入り口、桜門が見えてきた。本丸へのルートは、この桜門か北側の極楽橋の2ヶ所しかない。

本丸へ行く前に、大阪城の歴史で超重要な史跡があるので、そっちを見に行く。

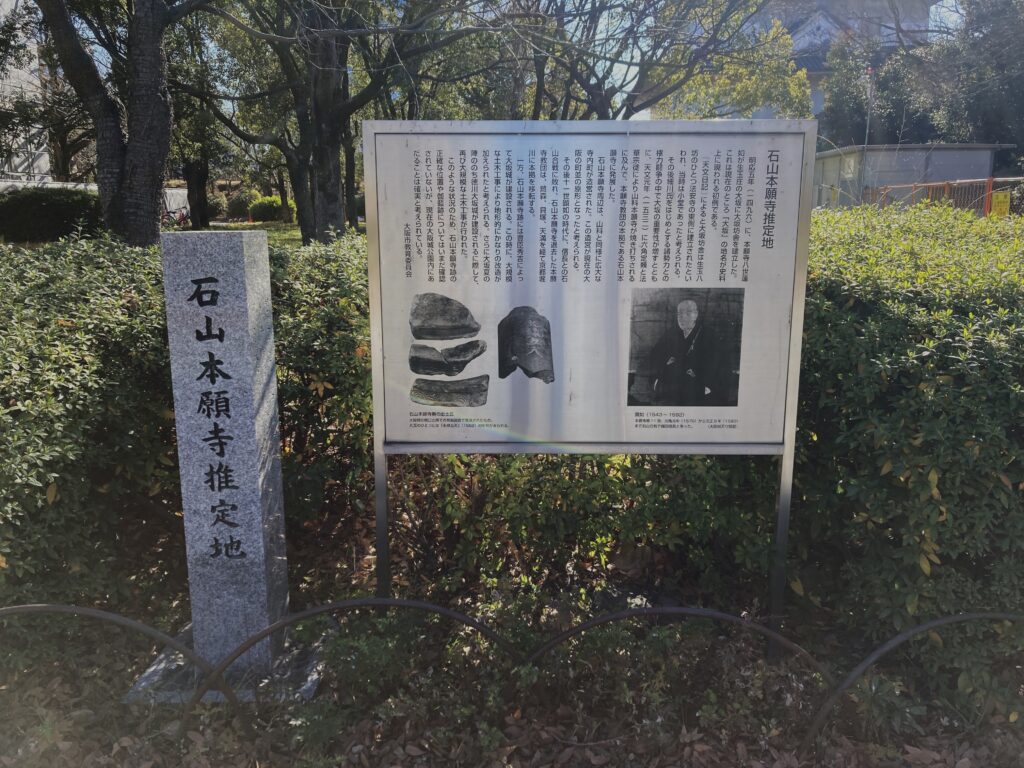

石山本願寺

難波宮廃止後の大阪は、四天王寺の寺内町や難波津の港町として発展していた。

室町時代後期、聖武天皇から数百年ぶりに大阪に注目した人物がいた。浄土真宗中興の祖である本願寺蓮如である。

各地を回って布教活動をした蓮如は、他宗は派や大名から排斥され寺院を攻撃されていた。そのため、攻められ難い要害の地を探していた。最後にたどり着き、見つけたのが大阪であった。

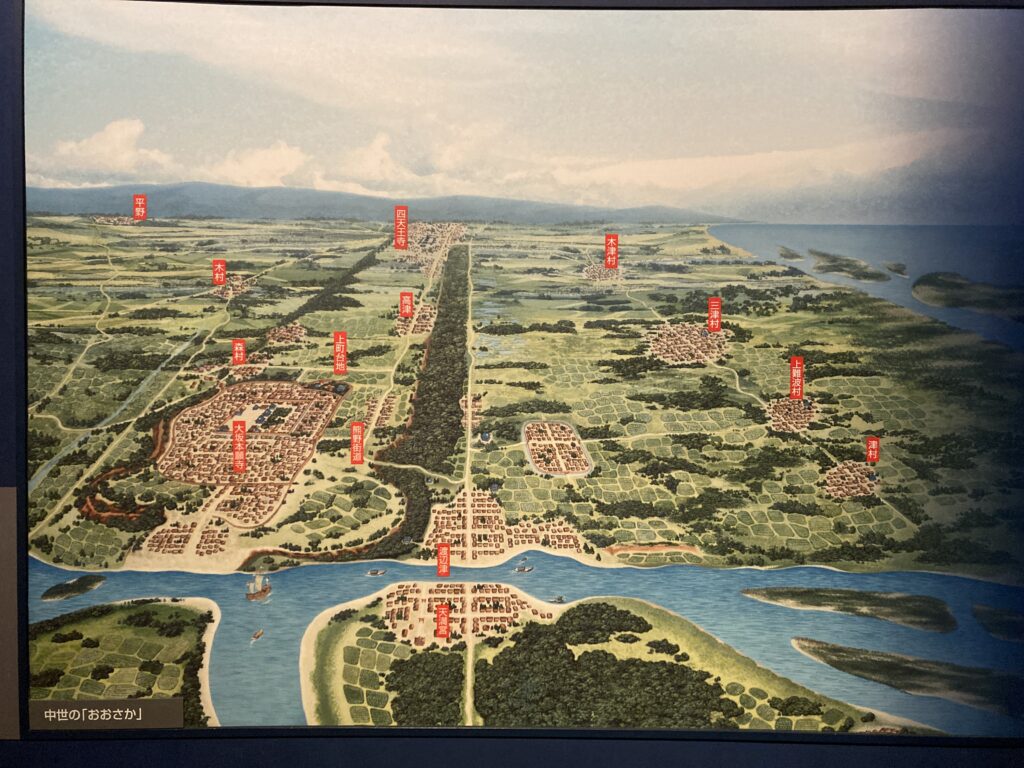

先ほどは省略した、大阪歴史博物館にあった戦国時代初期(1500年前半)の大阪の地形図。

難波宮の頃はすぐ隣が海だったが、陸地になっていて松屋町筋や御堂筋っぽい道が出来ている。今の大阪の地形にかなり近づいている。

今の大阪城には大坂本願寺という寺院が建っている。蓮如は知ってか知らずか、難波宮跡の場所に寺院を建てている。

何故、蓮如も秀吉も、揃いも揃ってこの場所を選んだのだろうか?

一番櫓の近くには、蓮如上人が書いた南無阿弥陀仏を刻んだ石碑がある。

実は大坂(大阪)の地名が初めて登場するのは、蓮如上人が書いた御文(教えを信者に伝えるための手紙)と言われている。

蓮如上人こそが大坂(大阪)の名付け親だったのである。

石碑の近くに囲いがついている東屋があり、中には何があるかと見てみると、木の根があった。

これは松の木で、蓮如上人の時からある松で、この松に蓮如上人が袈裟をかけたという言い伝えがあるらしい。

本丸~天守閣

桜門に戻ってきた。桜門からは、大阪城天守閣が見えるようになっている。

いよいよ本丸に攻め込んでいく。

桜門を抜けると、またもや桝形虎口が待っていた。虎口を形成する巨大石垣は、大手門よりも更にデカくなっている。

この巨石は岡山藩主・池田忠雄(池田輝政の息子)が岡山から運んできたもの。

これこそが大阪城内で第1位の大きさを誇る超巨大石垣である。

謎なのが、これをどうやって運んだか? なんと水に濡らした昆布を敷いて、そのヌメリを利用して、石垣を運んだらしいのだ。

更に面白いのが、城の完成後、昆布が大量に余ったため、もったいないと醤油で煮たところ、美味しい出汁が出た。それを機に、関西で昆布を出しに使う食文化が始まったという説があるそう。

本丸から東側の内堀を見ると、二の丸がかなりの坂になっていることを発見した。

坂は南から北へ下っている。この坂に蓮如や秀吉が、ここに寺院や城を建てた理由がある。

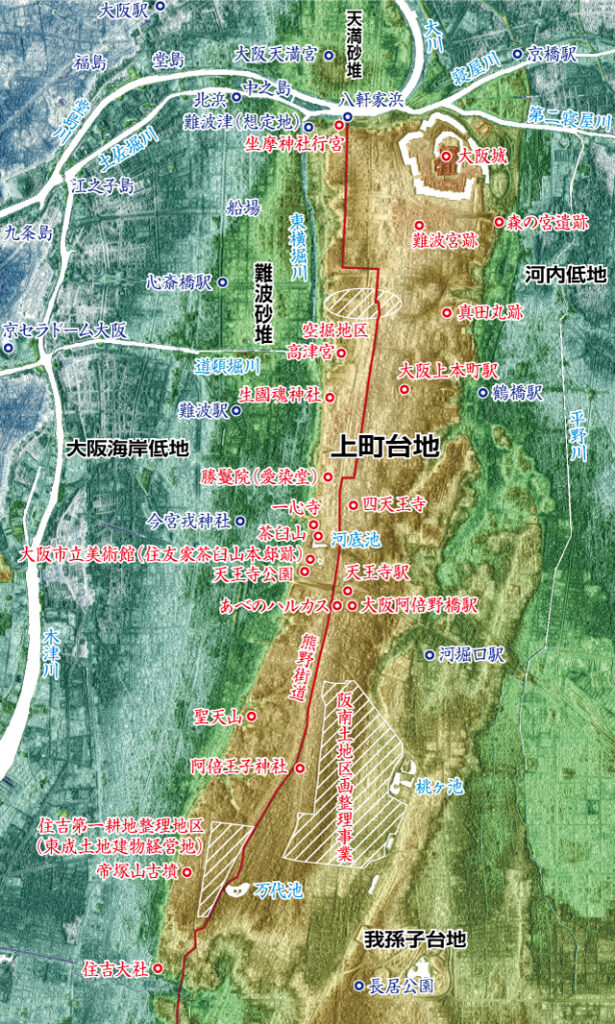

前述でも解説したように、大阪城は天王寺あたりから伸びる上町台地の北端に建っている。

二の丸の北側は更に低くなっている。

本丸付近の標高が約30mに対して、大阪城の北側、最初に渡った京橋付近の標高は約6.5mしかない。

直線距離にしてわずか600mほどで、20m以上の高低差が出来ている。

実際、京橋を渡ってから大阪城へ向かうとき、かなりの坂を登ったのだ。そこから外堀沿いに大手門へ向かう際も、坂になっていた。

引用元:三井住友トラスト不動産より

東西も坂になっていて、東側の森ノ宮付近は約4m、西側の東横堀川付近は約5mとかなり低くなっている。

しかし、大阪城と同じ上町台地上にある高津宮や難波宮の標高は、大阪城より約20mと少し低い程度。

大阪城の北と東と西は、高低差で守られている非常に有利な地形になっている。蓮如も秀吉もそこに着目し、寺院や城を建てたのだ。

一方で南側は川は無く高低差もほとんど無いため、唯一攻められやすい場所。そこで、見張りと防御の為に、より多くの櫓が造られたのである。

有名な真田幸村(信繫)の真田丸も、もちろん南側にある。

数々の難関を突破して、遂に天守閣にたどり着いた。

しかしまだ油断は出来ない。目の前にある大阪城は本当に、あの太閤秀吉の大阪城なのだろうか?

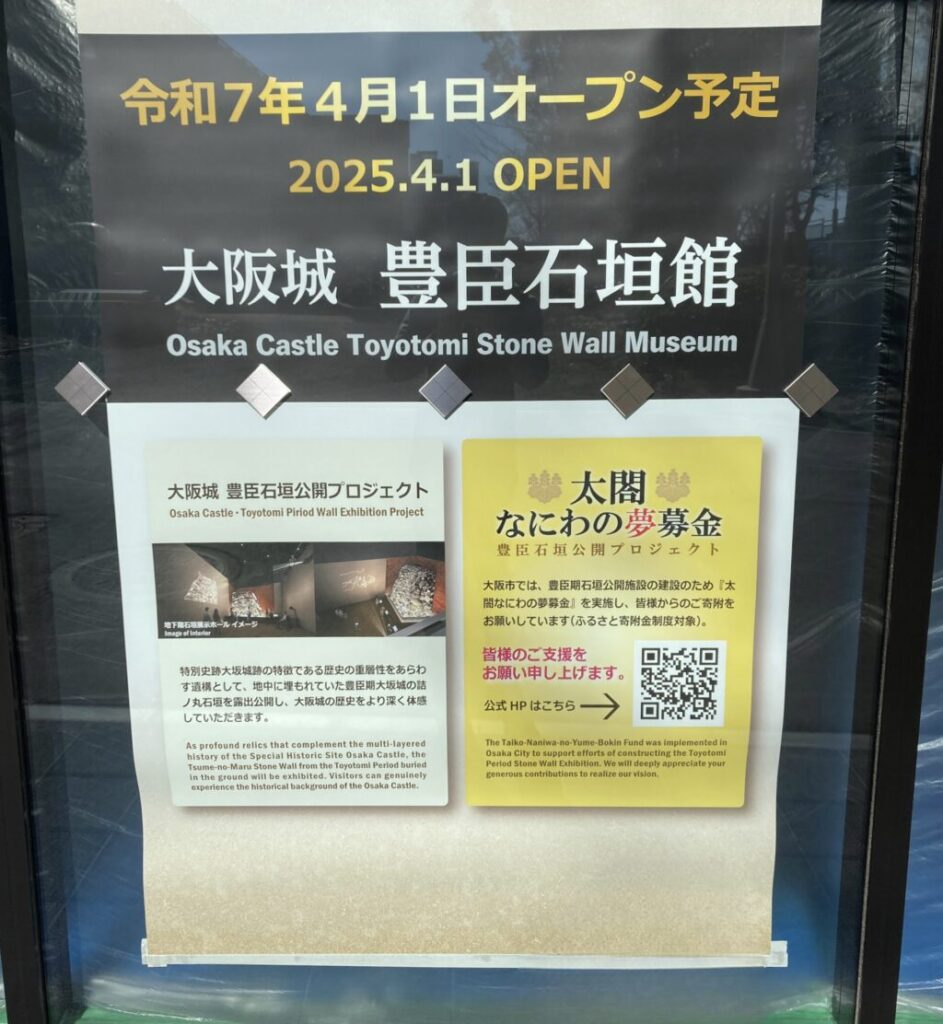

天守閣から人の流れがほとんど無い東側へ行ってみると、妙な施設がオープンを待ち兼ねていた。

一体、どういう施設なのだろうか? 近づいて説明を読んでみる。

実は豊臣時代の大阪城は土の中に埋まってしまっているのだ。

大坂夏の陣の後、徳川幕府は豊臣の痕跡を消すために、豊臣大阪城の石垣を完全に埋め、その横に新たに城を築城した。それが現在の大阪城の石垣である。

大坂夏の陣から400年を機に、豊臣大阪城の石垣を掘り起こすプロジェクトが進行していたらしく、遂に2025(令和7)年4月、日の目を見る時がやってきた。

これを見つけた時、マジで興奮が抑えられなかった。4月が待ち遠しい!

石垣は当時のものだが、城の部分は1665(寛文5)年に落雷で消失してしまっている。

その後、1931(昭和6)年に、大阪夏の陣の屏風の絵を元にデザインされた豊臣風天守閣が再建された。

本来の豊臣大阪城は、徳川大阪城よりも一回り小さかった。しかし徳川の石垣の大きさに合わしているので、サイズは徳川大阪城に近くなっている。

大阪城と言えば、豊臣秀吉のイメージが強いが、目の前にあるのは豊臣か徳川かよく分からない城なのだ。

このことを知ったことで、ちょっとショックに感じた部分もあった。しかし、それでも真実を知るという喜びに比べれば、大したことではないのである。

新たな真実という武器を持って、いざ天守閣へ。

天守閣の入り口の前に、屋根付きの井戸があった。

この井戸には、豊臣秀吉にまつわる伝説があって、秀吉が井戸水の毒気を抜くために、黄金を沈めたと言われている。

しかし、調査の結果、天守閣築城と同じ1626(寛永3)年に掘られた井戸ということが分かり、秀吉とは何の関係も無かったのだ。

調査が進むにつれて、大阪城と秀吉の関係性が徐々に薄れていくなぁ。だがそれが真実ならば、受け止めなければならない。

城内は博物館になっていて写真撮影は禁止だったので、一気に最上階へ移動する。

北側は正に難攻不落って感じ。内堀と外堀、その向こうには2本の川(寝屋川)が流れていて、マジで川だらけ。

遠くに見える生駒山脈は、右から左へほとんど一直線で、まるで壁みたい。奈良方面から大軍が攻めてくるのを、防いでくれている。

しかし現在は、生駒山を貫通して近鉄奈良線が走っているので、毎日、奈良県民が大挙して大阪に押し寄せて来ている。

西側は、江戸時代からの大阪の発展を象徴する船場のビル群が見える。

難波宮の頃は、この景色のほとんどが海だったというから、信じられない。

理科で習った、川の三作用(浸食・運搬・堆積)によって、大阪の街が作り出されていた。

南側には他と違って、川も堀も見当たらず、地面が近い感じがする。

上町台地のことを知らなかったら、その違いには気付かなかったと思う。

筆者はこの景色に感じることが出来た。タウマゼインを。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 大阪城・難波宮歴史観光 古代からの大阪の中心地、大阪城・難波宮… […]