志摩市大王町波切は志摩半島の東端にある漁師町。ギザギザの海岸では貝類がよく育ち、近くを流れる黒潮には鰹の群れがやってくる。

しかしその反面、台風が非常に多い地域であり海から強風や高波を防ぐため、町の大部分が石垣を積んだ海岸段丘上に造られている。

志摩半島独特の海岸段丘上に家々が階段状に立ち並び、細い路地は上下左右に入り組んで迷路に様になっている。

フランス映画「望郷」の舞台、アルジェリアのカスバも路地が入り組んだ湊町で、波切を「日本のカスバ」と呼んだ人もいた。

その独特な雰囲気から多くの絵描きの心を捉え「絵描きの町」としても知られている。

今回はそんな魅力ある大王町波切を巡ってきた。

波切の3つの魅力

- 坂に階段、曲がりくねった路地が複雑怪奇に組み合わさった迷路の町並み

- 様々なタイプの石垣で造られた石工の町

- 波切のシンボル、登れる灯台「大王埼灯台」

志摩波切ってどこ

志摩波切は志摩半島の外縁部、東側に突き出た場所に位置している。

もちろん、鉄道は走ってないので、近鉄鵜方駅からバスで行くことになる。

近鉄鵜方駅

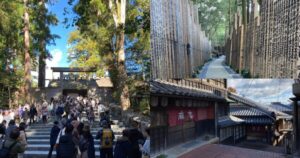

今回は伊勢神宮参拝きっぷを使っての志摩半島一周旅行2日目。

一日目は京都から近鉄特急で鵜方駅へ。

そこからバスで安乗崎灯台まで行き、志摩国府を観光してから、大王町波切に到着した。

しかし夕方遅くになっていたので一旦中断し、伊勢市に戻って毎度お馴染み快活クラブで1泊。

2日目、再び伊勢市駅から鵜方駅へ、そこからバスで大王町波切に戻って来た。

前日にも少し見て回った感じではかなり風情のある町並みだったので、かなり楽しみである。

良かったら志摩国府の記事も合わせてどうぞ。同じ志摩半島の太平洋側の町なのにその雰囲気は真逆。

波切の町並み1

今回紹介する波切は右下のエリア。灯台や公園があり、大海原の絶景が見れるビュースポット。

坂や階段が沢山あり石垣の町並みが広がっている。

まずは石垣の町並みを見に行ってみた。

近鉄鵜方駅からバスに乗り波切に到着するや否や、いきなり高く積まれた石垣とジグザグの階段が目に飛び込んできた。

筆者は旅に行く時は折り畳み自転車を持ってきているが、ここでは無用の長物となってしまった。

石垣も路地も階段も、目に映る空間は全て石造り。思わず感嘆の声が漏れた。

石垣の造りが場所によって違っており、ここの白い石の表面は丸みを帯びて可愛らしく思わず触ってみた。ゴツゴツした感じがなく、ふっくらとした雰囲気を出すように加工してあるらしい。

石と石の間には空間がほとんどなく、戦国時代の城の様に小さな石で空間を埋めることもしていない。

角の部分だけ大きい石、他を小さめの石にして全体的に均整のとれた統一感がある。

ここの石垣は石がコンクリートに埋まっている。

これは大正あたりから採用された工法で、石垣とコンクリートを併用した石積みとのこと。

このタイプは全国的によく見かける。

分かれ道は平面だけではなく上下が加わっている。

位置を把握するためには、道を立体的にとらえなければならない。

京都の平面的な碁盤の目に慣れ切った筆者にとって、2Ⅾの世界から3Ⅾの世界に強制アップデートされた感じ。

「ダンジョンは1つの階層を全て踏破してから次に進むものだ。冒険者の常識だぞ」。葬送のフリーレンのキャラクター、ヒンメルの名台詞は筆者にとっても常識だった。

しかしこの町は分かれ道が複雑怪奇過ぎて、自分がどこにいるか?どこが探索済みか?まるで覚えられない。オートマッピング機能を付けて欲しい。

上に行こか、下へ行こか、ICOCAで行こか。どちらに行っても先がどうなっているか楽しみ。とりあえず自転車を駐輪場に置いてくるのが先やな。

階段から分かれる3筋の道。それを左へ行くと…。

写真が見切れている、すぐの左で合流する。なんの意味があるんやー!

芸術的なまでの石垣の見事さ。木造建築と違って、長い時を生きていける石工建築を見ていると、数百年先経っても同じ風景だろうかと想像が膨らむ。

ここで一旦、気分を変えて、迷路の中に点在する町の名所を紹介しよう。

大慈寺

観光マップに載っている大慈寺を探し歩いていると、坂の下の路地の間からオレンジ色の鮮やかな屋根が現れた。

波切の石垣は江戸時代から昭和のものまであるが、これは幕末に積まれた波切石工の代表作とのこと。

石垣の上の塀は瓦塀といって瓦を重ねて作られている。京都でも大徳寺や天龍寺などのお寺でよく見かける。

でも石垣との組み合わせはこの土地ならではのもの。

大慈寺は臨済宗のお寺で、創建ははっきりとしたことは不明だが戦国時代あたりと言われている。

気持ちいいほどの木々の緑で染め上げられた境内には、可愛い六地蔵が。

筆者が訪れたのは5月だが、6月になると境内には1500株のあじさいが咲き乱れるらしい。そのため、志摩のあじさい寺ともいわれている。

写真を覆いつくす新緑の境内で本堂の入口がぽっかりと開いている。

この木々は実は桜で、大慈寺の和尚が伊豆を訪れた際、早咲きの河津桜に感動して地元の人に数本の枝を分けてもらった。

これが見事に成長し、三重県で育て上げられた初めての河津桜であるらしい。その時の和尚の名と取っててんれい桜と名付けられた。。

河津桜の開花は2月から3月で桜にしてはかなり早いのが特徴となっている。

運の悪いことに桜もあじさいも丁度、時季外れ。しかし境内に満ち満ちた新緑の瑞々しさ、空の澄み切った青さは初夏の心地良さを感じさせてくれた。

旅行時期としてはやはりベストシーズン。

右側におられるのはゲームでお馴染みのサラスヴァティ。水を司るインドの女神様。

実は七福神の弁財天と同じ神様らしい。とあるゲームではサラスヴァティと弁財天は完全に別キャラだった様な…。

中央が大慈寺の御本尊、ねがい千手観音。

右が七福神の一人、布袋尊。元は実在した中国の禅僧である契此(かいし)。いつも布の袋を背負っていたので布袋と呼ばれた。

左のお坊さんの解説がなかったが、像が造られれているほどなので、寺の開山者か中興の祖ではないだろうか。

庭師の方が掃除をしておられ、手入れが行き届いていた。

生の自然に人の手が入って、無駄なものが整理された空間が出来ている。

禅とは何かを視覚的に表現している気がする。

波の音が聞こえてくるくらい静かな町に響く鐘楼の音は、それだけで風情を醸し出していた。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] […]