能福寺

なんと神戸にも巨大大仏が。兵庫大仏って聞いたことがないぞ。

知名度の点でライバル鎌倉にボロ負けしている兵庫大仏。筆者も今回初めて知りました。

建立は1891年(明治24年)。しかし戦時中の金属回収令で大仏様は戦争に駆り出され解体されてしまった。戦後、暫く大仏不在の時期が続き、1991(平成3年)にようやく再建された。

比較的新しく、失われていた期間があることが知名度が低い原因だと思います。

ここの大仏で面白いのが、鎌倉や奈良と違って寺が町中にあるので、住宅地に囲まれて鎮座しています。マンションや家々の間から見つけたときは、かなりシュールでした。

能福寺は平家と関係が深い寺で、平清盛が出家したのがここ能福寺だった。清盛は死後、能福寺に埋葬して欲しいと遺言しており、清盛が京都で亡くなった際、能福寺の住職はその遺骨を持ち帰り埋葬したと伝えられている。

しかしその時の平相国廟は平家滅亡の折に破壊されてしまう。1980(昭和55)年、平清盛800年忌を機に平相国廟の再建がされた。

境内は神戸大空襲により、ほとんどが失われてしまってます。

唯一、焼失を免れたのがこの鐘楼堂でしたが、阪神淡路大震災の時に倒壊してしまいました。

しかし鐘は震災以前からのもので、震災時の傷が今もあります。

本堂の月輪影殿。

元々は京都の泉涌寺の月輪御陵にあった建物で、1953年(昭和28年)にこちらに移築されました。

扁額の月輪影殿の文字がカッコイイ。鬼滅の刃の上弦の壱、黒死牟の技名みたい。

近くに平清盛の銅像(清盛くんではない)があるので行ってみます。

清盛塚

ここは長い間、平清盛のお墓だと伝わっている場所。清盛像と十三重石塔が建立されている。

元々は少し南西にいった場所にあったが、発掘調査で清盛のお墓ではないことが判明。

それでも十三重石塔の歴史は古く、塔には1286年(弘安9年)と刻まれている。

次は兵庫津ミュージアムで登場した、高田屋嘉兵衛のゆかりの場所へ。

高田屋嘉兵衛ゆかりの場所

司馬遼太郎の小説「菜の花の沖」の主人公・高田屋嘉兵衛の本店がこの場所にあった。

高田屋嘉兵衛は淡路島出身の北前船海運業者。

江戸時代の北海道開発にも尽力し、函館の発展、国後島・択捉島への航路の発見などの功績を残した人物。

特に菜の花の沖で話が盛り上がるのが、偶然からロシアに拉致をされカムチャッカに連行されるシーンです。

人質の立場ながら、ロシア人リコルド少佐と信頼関係を結び、ゴローニン事件の解決に導きました。

ゴローニン事件とは。

江戸時代、鎖国にこだわる幕府と開国を求めるロシアの間で軋轢が生まれており、小規模ながら戦闘も発生していた。そんな中、補給を求めてきたロシア人のゴローニンを幕府が捕縛する事件がゴローニン事件である。

この幕府の行為に対してロシア側も日本人を拉致しようとし、そのターゲットになったのが運悪く高田屋嘉兵衛であった。

残念ながら高田屋嘉兵衛の店に関する史跡は残っていない様だが、この近くに嘉兵衛が現代にまで残してくれたものがあるので、見に行ってみましょう。

西出鎮守稲荷神社

西出鎮守稲荷神社は、江戸時代から西出町の守り神として商売繫盛、交通安全、防火守護の御利益があり、町内では「ちぢみさん」と親しまれている。

鳥居の横にあるこの燈籠が高田屋嘉兵衛が今に残してくれた、献上灯篭。

兵庫津西出町は嘉兵衛にとって商人として育ててくれた第二の故郷であり、西出町の神社に感謝の思いを込めて奉納したのではないでしょうか。

あと、この近くにある七宮神社には嘉兵衛の持ち船であった辰悦丸の模型が奉納してありましたが、戦災で焼失してしまったらしい。マジで戦争を恨むわ!

兵庫津巡り最後は、港を潮流から守っている和田岬を見に行って、締めくくろうと思います。

和田神社

赤い大鳥居が目印で、和田宮さんと親しまれている和田神社。

創建は不明だが、元々はここから南西約800mのところに位置していたとのこと。

現在地には1902年(明治32年)に造船所建設のため移転した。

ここも平清盛ゆかりの場所となっています。

大輪田泊の築港の際に事業の完成と将来の繁栄を祈願して、平家の氏神である安芸の厳島神社から観請した市杵嶋姫大神が祀られている。

和田神社はだんじり祭りが有名で、江戸時代から昭和初期まで行われてきたが、昭和の空襲により山車の大半が焼失してしまい、だんじり祭りは失われてしまいました。

神戸だけやないけど、戦争によってどれだけの文化財が失われたことか。

その後、祭り復活の声が上がり、大阪の茨田大宮神社からだんじりを購入し、仕立て直して1980年(昭和55年)にだんじり祭りが復活したのでした。

最後は平家を追いかけて海に出ます。平家と運命を共にしなければ、神戸を骨の髄から理解したことにならないのだ。

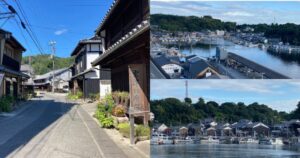

神戸港と和田岬

後日、一ノ谷の戦いで敗れた平家と同じく、神戸から高松の屋島まで落ち延びてきた。またブログで取り上げたいと思います。

農業だけが日本の主要産業であった時代に平清盛は、貿易立国を興そうとした。しかし、時代を先取りし過ぎた考えは、多くの人々の理解を得れず、西の海に追い落とされてしまった。

高層ビルが立ち並ぶ大都会にそのすぐ後ろに六甲山地が迫る景色は、これぞ神戸って感じ。

数百年後、時代は清盛に追い付き、兵庫津から港町神戸はここまでの大都会に発展しました。

入り江の奥にあるのが、今回廻ってきた大輪田泊。

当時の大輪田泊は、今となっては狭すぎて船が入ることが出来ないので、その手前に船が停泊している。

現代の大輪田泊といった感じ。

和田岬の部分だけが突出しており、神戸港や兵庫港を潮流から守っています。

建物群は三菱重工業の神戸造船所。一般人は立ち入り禁止のため、和田岬の突端は海からしか見ることは出来ない。

和田岬を抜けると、いよいよ外海へ。

いつの日か再び都へ戻ってくることを誓い、四国へ落ち延びて行く。平家の気分になって波に揺られていた。

いや、明後日には同じ船で帰ってくるけど(笑)。

兵庫津 Googleマップ

最後に今回、紹介しました歴史スポットの全体マップを載せておきます。左上の旅猫の左の→をクリックしますと、番号に対応した歴史スポットが表示されます。

兵庫津へのアクセス

鉄道🚃

地下鉄海岸線、三宮・花時計前駅から約6分、中央市場駅下車。

車🚙

阪神高速3号神戸線、柳原出口から約1㎞。約2分

最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 兵庫津歴史観光 ハイカラな港町神戸にある古都兵庫津を巡る […]