兵庫津ミュージアム

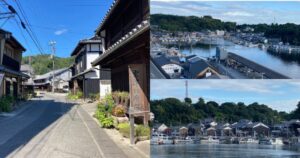

兵庫津ミュージアムは2022年にオープンした博物館。

兵庫津の歴史を解説した「ひょうごはじまり館」と「初代兵庫県庁館」が併設されています。

まずはひょうごはじまり館から。ポイントを絞って展示の紹介をして行きましょう。

ひょうごはじまり館

入ってすぐのところに、いきなり巨大な兵庫津のイラストマップが。

さっき地図で示したように本当にT字になっていました。

入り江の両サイドには沢山の船が停泊し、写真に納まらない程の広い街に家々や商店が密集して立ち並んでいる。当時の繁栄ぶりが一目で分かります。

古い時代から順に解説されており、まずは兵庫津の始まり奈良時代の僧侶・行基上人が造った大輪田泊から。

行基が造った港は大阪側から、河尻泊・大輪田泊・魚住泊・韓泊・室生泊とあるが、どこだか全く分からない。

後日、室津を訪れた時、室生泊は今の室津港だということが判明。

ネットで調べれば、すぐに分かることかも知れませんが、現地で知る感覚は楽しいし記憶に残りやすい気がします。

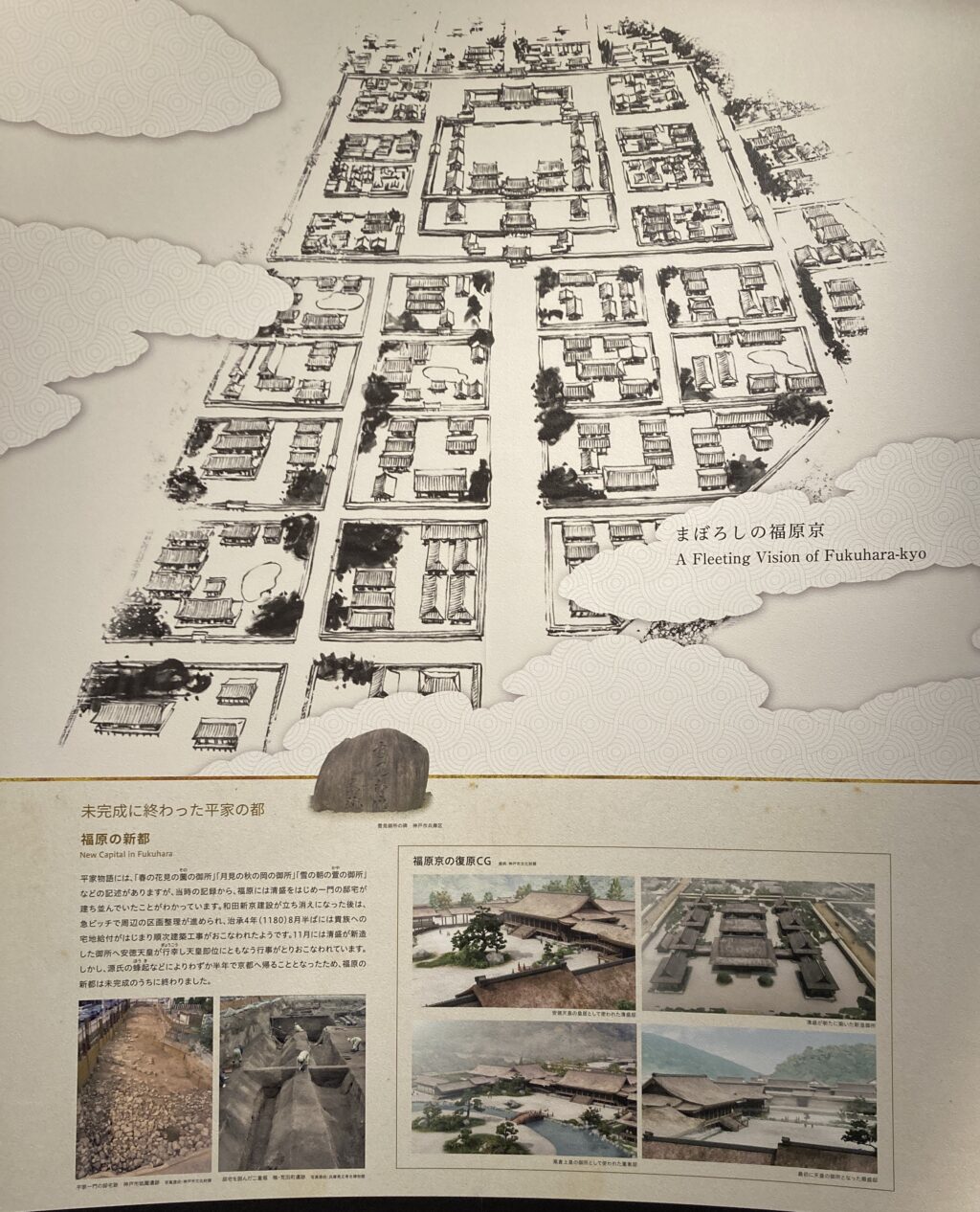

平清盛による首都移転計画、福原京遷都。

当時、ほぼ農業だけで成り立っていた日本に貿易立国の構想は早すぎたのかもしれない。

清盛の時代を先取りし過ぎた構想は、理解され難かったことでしょう。

足利義満の外交政策と言えば日明貿易。清盛の貿易立国の夢は200年の時を経て義満によって実現。

日明貿易の拠点となったのが兵庫津で、義満自身も何度も兵庫津にやってきたと解説されている。

日明貿易の港と言えば博多や堺と思っていましたが、兵庫津とは盲点でした。

ここの解説はちょっとマニアックだが興味深かった。

兵庫津が発展したきっかけの一つに税関が置かれたことにあるらしい。

兵庫津には税関が2ヵ所あって、それぞれ東大寺と興福寺が管理していた。

税関では入船と積載品の記録がつけられていて、東大寺が管理した「兵庫北関入船納帳」が現在も残されているとのこと。

ドイツのリューベック港の入港記録と並ぶ、世界的にもレアな水運資料であるらしい。

イオンモールになってしまった兵庫城跡のイラストがありました。

入口には桝形虎口があり、天守がそびえ立つ近世城郭が建てられています。

しかしその期間はわずか30年ほどで、江戸時代以降は取り壊され陣屋(兵庫津奉行所)になってました。

江戸時代になると、遂に町人の時代に。

北前船を挟んで、司馬遼太郎の小説「菜の花の沖」の主人公・高田屋嘉兵衛と造船発明家の工楽松右衛門が並んでいる。

菜の花の沖は司馬遼太郎の作品でも特に好きな小説で、江戸時代の海運業への興味と知識を与えてくれました。

高田屋嘉兵衛は兵庫津を本拠地とした北前船海運業者。兵庫津には嘉兵衛ゆかりの史跡が残っているので後で見に行ってみます。

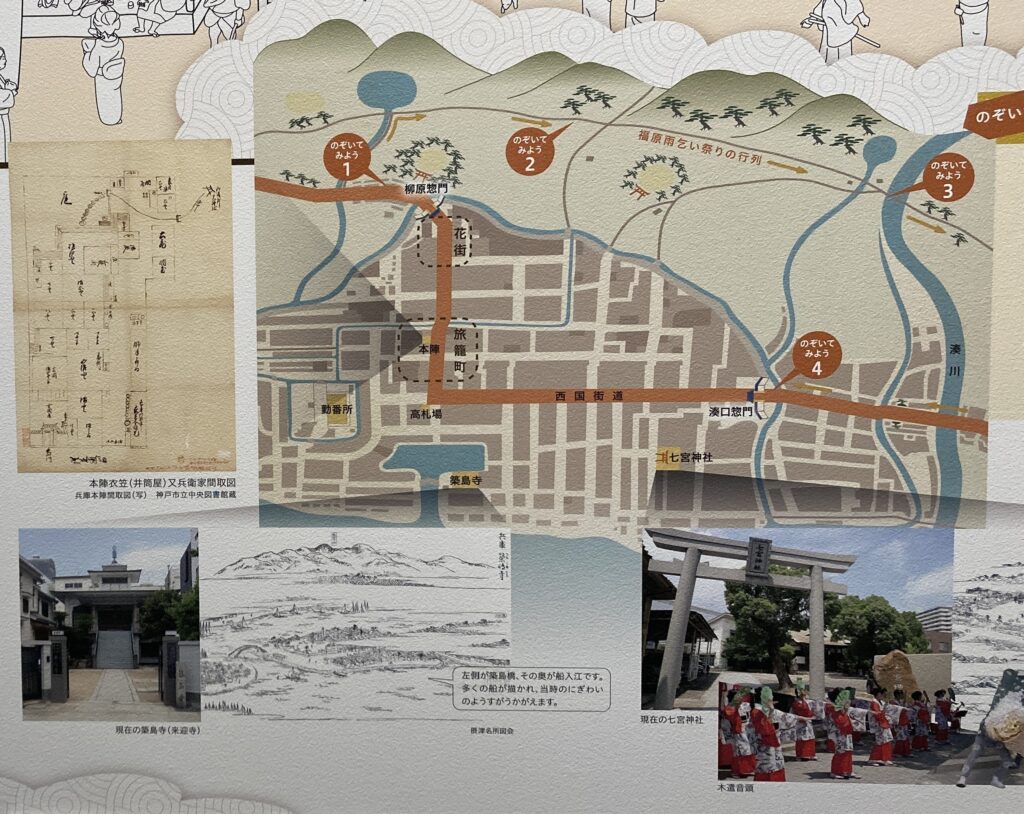

江戸時代の兵庫津の地図。

西国街道が通る2カ所の入り口に惣門が設置されていて、入り江の北側付近で直角に曲がっている。

そこを真っすぐ行ったところには勤番所があった。

現在はそこは運河になっているので、兵庫津ミュージアムの場所は少しずれたところにある。

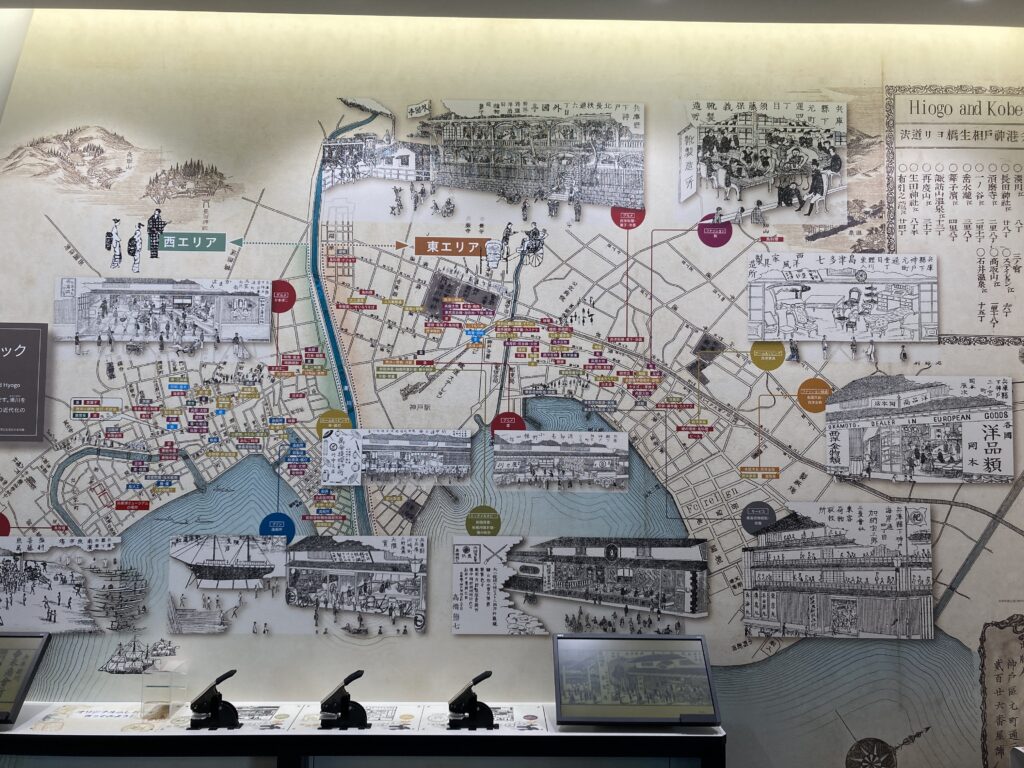

ついに明治になり、兵庫港は開港し神戸港が新たに造られた。

この時代は天井川であった湊川を境に西エリアの兵庫と東エリアの神戸で分断されていた。

明治後半に湊川は付け替え工事が行われ、兵庫港の西側を流れる様になっている。

元の湊川は新しく商業地区として開発され、現在の新開地商店街になっている。

初代兵庫県庁館

全国的にも珍しい江戸時代の奉行所の復元した施設。

入口は門に長屋が併設された長屋門になっている。

ここが県庁舎で江戸時代の勤番所をそのまま流用していました。

庁舎内には庭があり、今の感覚からすると役所とは到底思えない。

職場環境、めっちゃええやん!

知事の執務室。江戸時代の勤番所に明治風のテーブルや椅子が置かれている。

初代兵庫県知事としてここで働いていたのが、誰しもが知る有名人、初代総理大臣となった伊藤博文。

伊藤知事も用を足したに違いない、お手洗いも復元されていた。

特に男女の指定がなかったので、今流行りのジェンダーレストイレってやつだろう。

っていうか昔のトイレは男女共用が当たり前やし! 英語で言うたら新しいものになるとでも思ってんのか。

英語が堪能だった伊藤知事からしたら、150年経っても英語コンプレックスが抜けてないんかと思われるかもしれない。

なんと牢屋まで復元されています。

ここは仮牢なので、犯罪者を刑務所に移送するまでの留置場にあたります。

牢屋は外枠と内枠の二重扉になっているが、出入り自由でなので自ら拘置されてみた。

吹きさらしなので冬や夏、雨風が強い日が辛そう。

他にも取次役所を利用したカフェや船見番小屋であった休憩施設などがありました。

次は平清盛ゆかりの寺、能福寺に行ってみましょう。

この寺には平家のライバル、鎌倉に匹敵するある巨大建造物が建立されています。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 兵庫津歴史観光 ハイカラな港町神戸にある古都兵庫津を巡る […]