泰聖寺

泰聖寺はあの暴れん坊将軍・徳川吉宗の弟が京都にある柳谷観音の大阪別院として建立。

京都の柳谷観音は紫陽花や紅葉で有名らしいので、一度行ってみたいが長岡京市の山奥にあるのでなかなか行けない。

山門は普通の家の門みたいで、かなり残念な感じ。五色幕や石柱でかろうじて寺の入り口っぽいかな。

境内のほとんどが第二次世界大戦で消失してしまったので、仕方がない。

金龍水の守り神である眼力稲荷大明神を祀る神社。

金龍水は眼病回復のご利益があるらしい。

実は金龍水は地下鉄谷町線開通の影響で一度枯れてしまったのだ。そこで、新しく入山した住職が毎日井戸の手入れをしていると、なんと水が再び湧き出してきたのだ。

ただ、飲料水として飲むことは出来なくなっていた。せっかく喉を潤せると思ったのにー。

次は泰聖寺を出て少し南へ行くと、京都人的にお馴染みの坂があった。

清水寺

清水坂だと…。大阪にも清水坂があるとは。

まさかこの上には清水寺があったりして。そこまで同じなわけはあらへんか。

ほんまに清水寺があるやん!。なんと大阪にも清水寺があったのだー!

まさか清水の舞台まであるのだろうか?

清水の舞台までちゃんとあるしー。

しかしここは大阪。遠くを見渡せば、そこにあるのは京都タワーではなく通天閣。

コンクリート造りでシンプル過ぎる懸造りはかなり残念な感じ。なんか物干し台みたいやし。

しかしさすがに音羽の滝まではないやろな。京都の清水寺は山の斜面にあるので山からの清水が湧き出ているのだ。

ここは大阪の市街地で山などなく、滝が流れようがないのである。

寺には奥に続く入口があり、何やら神聖な雰囲気がする。

のれんには瀧という文字が見えるが、まさか…。

そんなアホなー。なんでこんな街中に滝が流れ落ちてんねん! しかもちゃんと3つあるし。

調べたところ、ここは玉出の滝といって、なんと四天王寺地下の青龍池と繋がって流れ落ちているとあった。

それにしても、大阪は坂とは無縁だと思っていたら、この付近は坂と崖だらけなのだ。

松屋町筋と谷町筋の間には約15mの高低差が続いている。何故こんな高低差が生じているだろうか?

引用元:三井住友トラスト不動産より

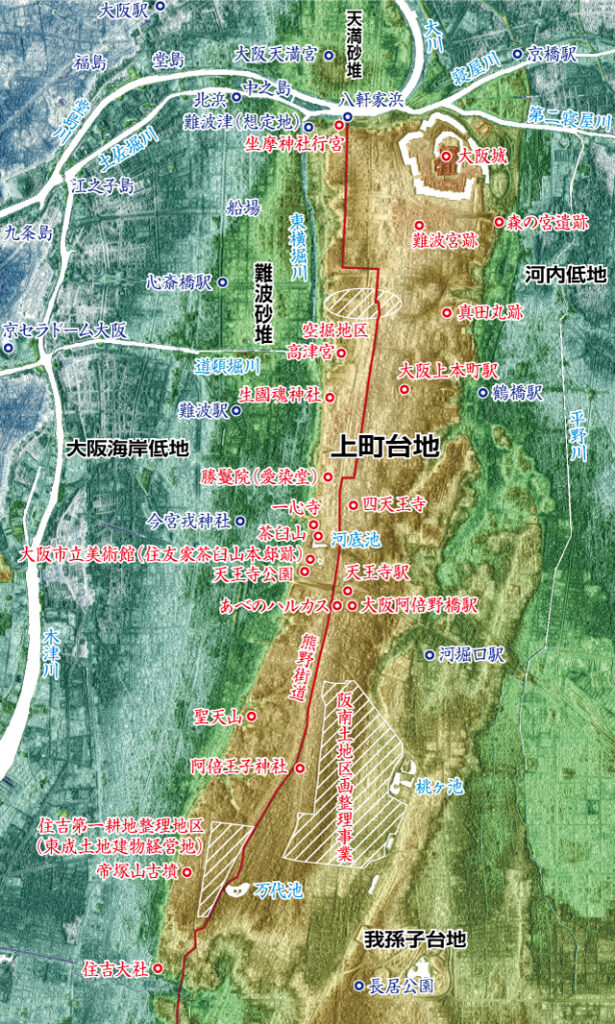

四天王寺や谷町筋がある場所は上町台地といって、周りの緑の部分より高くなっている。

この上町台地に全ての謎の答えを解く鍵がある。

上町台地の地下には巨大な地下水脈があると言われている。生駒山脈から流れてきた伏流水や台地に降り注いだ雨水などが貯蔵されている。

風水では水脈が現れる所を龍穴といい、四天王寺付近では水脈が東西にも流れている。

龍の井戸があることからも、聖徳太子は龍穴を制御するために今の場所に四天王寺を建立したといわれている。

またこの辺りが日本一の寺院密集地になったのは、大阪城が関係している。

大阪城は台地の北端に建っているので周りは高低差や川があり攻めにくくなっている。しかし南側の守りが弱かった。

そこで広い敷地と瓦ぶきの建物や土壁がある寺院は兵を駐屯しやすく、砦として使えるため、寺を集めた寺町が作られたのである。

そういえば駿府城や金沢城にも寺院集中地区があった。その時は特に気にしていなかったけど、今初めて理由が分かった。

では最後に日本最古の寺院・四天王寺に関係している日本最古の○○に行って、今回の街巡りを締めたいと思う。

株式会社金剛組

ところで、四天王寺を建てたのは誰だかご存知だろうか? 聖徳太子に決まってるやんって思った人は、残念ながら間違いである。

かく言う筆者も、前述で、聖徳太子によって建立されたと書いてしまった。間違っていたことをお詫びして、訂正しよう。

四天王寺を建てたのは、株式会社金剛組。なんのこっちゃと思われるかもしれないが、聖徳太子は工事の発注者であり、建てたのは請け負った業者なのである。

まだ腑に落ちない人もいるかもしれない。聖徳太子の時代に、今の建設会社があるわけないやろと。

株式会社金剛組の創業は578年。聖徳太子によって、百済から宮大工が日本に招かれ設立された、世界最古の企業なのである。

四天王寺を建立してからもこの地で寺を守り続け、災害や戦火で寺が失われる度に再建をしてきた。

しかし昭和、平成になったとき経営が悪化し、危機に陥った。本業の社寺建築以外にマンションやオフィスビル建設など手を広げたことが原因といわれている。

創業1400年の歴史がこれで終わってしまうのかと思われた時、全く接点のない高松建設が救いの手を差し伸べた。「伝統は一度壊れたら二度と戻せない。金剛組をつぶすのは大阪の同業者としての恥や」と。

現在は高松建設の傘下となり「新・金剛組」として再出発している。本業である社寺建築に立ち戻り、歴史に残る社寺を造り続けている。

世界最古の企業を守ったのは、大阪人の厚い義理人情だったのだ。

歴史や伝統を受け継ぐのは、技術やお金とかだけやなく、やっぱ人と人との繋がりがあってこそやなー。

このエピソードこそ、100年200年先にも伝わっていってほしい歴史遺産やと思った。

長文でしたが最後までお読みいただきありがとうございました。

上本町・天王寺巡り Googleマップ

上本町・天王寺へのアクセス

大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅下車

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 上本町・天王寺歴史観光 どこをみても寺と坂だらけ!?日本一の寺… […]