蛭子神社(ひるこじんじゃ)

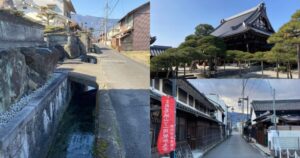

古くから栄えていた下市には、由緒ある寺社仏閣が数多くある。

蛭子神社は下市を代表する神社。「ひるこ」とはえべっさんでお馴染みのえびす様の別名。

えべっさんといえば、商売繁盛の神様。室町時代末期に総本社である西宮神社から勧請され、市場町として栄えた下市で、厚く信仰されている。

毎年2月12日前後に行われるお祭り「初市」は、400年続く下市最大の祭り。

歩行者天国になった国道309号沿いに、700mにわたって露店が立ち並ぶ。

下市最大の祭りが行われる神社にしては、慎ましやかな社殿。

昔は毎月、2と7が付く日を市場日として、月6回の市が開かれていた。商売が盛んになり、発展していった下市で、日本初のモノが発明された。

後ほど訪れた下市観光文化センターに、それが展示されていたので、お楽しみに。

白藤の滝

神社のすぐ裏側には、町中にもかかわらず、山奥の様な奇岩奇勝の風景が。

拝殿の丁度、真後ろで、まるでこの風景を神として拝んでいる様な配置になっている。

蛭子は水に関係しているので、この場所に神社が建立されたかもしれない。

高さ10mから流れ落ちる分岐爆。水に勢いがあって、大きな滝の音が響いていた。

もう一ヶ所、下市の代表する神社があって、そこでは全国的にかなり珍しいモノを祀っている。

下市八幡神社

神社の入り口を見つけたと思ったら、となりに大正時代を思わせるレトロな建物に目が引かれた。

ここは元旅館だったらしく、二階の縦長アーチ窓の横には、看板がついていた名残が残っている。

神社は参道を進み、山を上ったところにある。

神社に向かう参道はかなりの坂道。道沿いには多すぎるほどに灯篭が並べられている。

逆に何故、1本だけ街灯があるのかが謎。

上から見ると、面白いほど大量の灯篭が。

灯篭には名前や企業名が書いてあり、神社に寄進をすると名前が入った灯篭が建てられる。

灯篭の多さは、それだけ多くの信仰を得ている証でもある。

灯篭の参道を上ると、手水舎や社務所がある広い境内に出る。更に石段を登った先に八幡神社を始め、摂末社が鎮座している。

手水舎の近くの石段は真っ直ぐに八幡神社へ続いている。応神天皇を祀った八幡神社は、日本全国にある八幡宮でお馴染みの神社。

大きな八幡神社の社殿の隣で、窮屈そうにしている神社がある。

ここは全国で初めてのお箸の神社・吉野杉箸神社。神社にはお箸が奉納されており、お箸が御神体となっているのだ。

創建は1949年(昭和24年)と、非常に新しい神社で、元々は別の場所にあったのを遷座したらしい。

奈良県は割り箸生産量が日本一で約7割を占めている。中でも下市は割り箸発祥の地なのである。

江戸時代、伊丹や灘、伏見で酒の生産量が増えたことで、吉野で酒樽が盛んに生産された。その余りを利用し割り箸が発明された。

割り箸は自然破壊に繋がるという話を聞いたことがあるけど、国産の割り箸に限ってはそうではないらしい。というのも森林は定期的に間伐をする必要があり、割り箸は間伐材を使っているため、むしろ森林の保護につながるとのこと。

しかし、日本で使われている割り箸の9割が中国産で、違法伐採や過剰伐採が行われている様である。

吉野杉箸神社の横にはたくさんの摂末社が並んでいる。一番手前の社だけ鳥居が付いていて特別感がある。

かつてこの山には秋津城が建っており、その名残となっている城山神社である。

平安時代に検非違使として下市に赴任し治めていたのは秋津氏という一族。神社の裏側に居城である秋津城を築き、城の守り神として、829年(天長2年)に城山神社が創建された。

秋津城は1559年(永禄2年)に落城炎上したが、城山神社は焼失を免れた。

その後の秋津氏はどうなったか分からなかったが、秋津川を始め、あきつ学園や秋津荘等に名前を見つけることが出来た。

境内からは町全体を見渡すことが出来る。こちらは町の南側で、細く長い谷底平野に町が作られている。

こっちは町の北側。ちょうど谷底平野の入り口を眺めることが出来、城を構えるのにベストな場所となっている。

写真では見づらいが、次は谷の真ん中を流れる秋野川の西岸を見て回った。

コメント