桜と吉野杉で有名な吉野山。修験道の聖地としても名高く、古来から多くの参拝客が吉野山を訪れた。

下市は、吉野山の入り口に位置している町で、その名の通り、多くの人が行き交う市場、宿場町として発展してきた。

その活況ぶりは「山家なれども下市は都、大坂商人の津でござる」とうたわれ、日本商業史に残るあるモノを発明した。

現在は吉野山の玄関口という役割は薄れたが、今も変わらず下市の産業を支えているのが、吉野杉を使った伝統的な木工製品。

普段、何気なく使っている割り箸の発祥は、なんと下市なのである。

今回は、吉野の商都と呼ばれた町、下市を散策してみた。

下市町巡り、3つのポイント

- 吉野独特の建築様式、吉野建ての町並み

- 吉野杉を使った美しい木工製品

- 日本初の手形、下市札

下市ってどこ

下市は奈良盆地から南の山を越えたところを流れる吉野川沿いにある町。吉野山の手前にあり、吉野山参拝の宿場町となっていた。

近鉄下市口駅

京都から近鉄特急で約1時間半、下市の最寄り駅である下市口に到着した。今回、初めて降りた。

ここから南へ5分ほど歩くと、吉野川が流れており、橋を渡った先に下市の町がある。

ちなみに今回使ったのが、近鉄から発売されているKITO・下市温泉満喫デジタルきっぷ。今まで見たことがない切符だったので、使ってみたくなったのが、下市に訪れたきっかけ。

発売期間は2025年12月19日までの様で、その後も継続されるかはよく分からない。

悲しいことに駅前商店街はシャッター街と化していた。吉野一の繁栄はどうなってしまったのだろうか。

これはいわゆるドーナツ化現象によるもので、ここから少し離れた国道沿いにロードサイド型店舗が立ち並んでおり、そっちにお客が流れているのである。

このあたりは今でも、吉野地方で一番人口が多く栄えている地域。ただ往時はもっと桁違いの繁栄を誇っていたのだろう。

駅前からは吉野山の更に南にある、大峰山や洞川温泉へのバスが発着しており、玄関口としての要素は健在である。

吉野川

下市は交通の要衝で、和歌山と伊勢を結ぶ伊勢南街道、北へ行くと橿原や奈良を結ぶ中街道へ、南へ行くと吉野山、大峰山。

中でも特に重要な交通が吉野川。鉄道や自動車が発明される前は、水運が交通の主役だった。

当時、吉野川を行き交っていたモノといえば、吉野の特産品・吉野杉。

特に戦国時代~江戸初期には城下町建設ラッシュがあり、膨大な量の杉が吉野川を下っていった。

吉野川は和歌山県に入ると紀ノ川と名前を変え、和歌山港へ辿り着く。そこから海を介して、大阪や京都へ物資が運搬されていた。

橋の西側では、南から流れてくる秋野川が吉野川に注いでいる。

下市の町を作り、下市と吉野山を結び付けているのが、この秋野川である。

秋野川は吉野山の最南端にある青根ヶ峰が源流で、谷を削りながら下ってきて、吉野川と合流する手前で、谷底平野を作り出している。

秋野川の谷底平野に出来たのが下市の町。川が運んだ土砂の堆積で出来る谷底平野は、非常に細長くなっている。

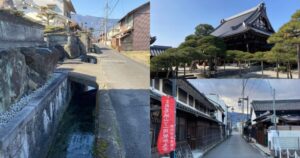

下市の町で驚いたのが、狭く細長い土地を少しでも有効利用した、建物の立ち並び方であった。

下市の町並み(国道309号)

下市の町割りはシンプルで、南北に流れる秋野川を挟んだ2本の縦軸の道が通っている。右岸側の国道309号線がメインストリート。

町全体には江戸~昭和まで、各時代の建物が残っていて、建物の歴史博物館のよう。

ここは明治に創業した病院だったらしく、今は資料館になっていると看板に書いてあった。見学可能だと思って入ろうとしたが、鍵がかかっていて入れなかった。

現在は下市町内の別のところへ移転したとのこと。

下市にはこの様な黒やグレーの壁の古民家をよく見かけた。理由は調べたがよく分からなかった。

自動車が無い時代の旅人にとって下市は、奥深い吉野山や大峰山に分け入る前の、最後の宿場町であった。

有名な洞川温泉や大峰山寺に行ってみたいが、現代人でも車がない筆者にとっては、交通の便が悪過ぎるので行くのが難しい。

国道309号線は、昔からの街道なだけあって、100年を越す老舗店舗を何軒も見かけた。

幾つか紹介していこう。

寿司うどん 寺坂

一見、普通の古民家かと思いきや、手前の石碑には「すしうとん」の文字が。今まで色んな石碑を見てきたが、こんな石碑は初めて見た。

この店は1863(文久3)年に創業した、寿司うどん屋の寺坂。

この石碑だけで、この日のお昼はここにしようと決めていたが、暖簾がかかっておらず営業中の札もなかったので、休みのようだった。

近くにもう一軒お寿司屋さんがあるので、そっちに行ってみる。

寿司屋 おけ常

幸い、こちらは営業中の様なので一安心。親子4代続いている寿司屋で、店名は初代が桶屋を営んでいたことから。

地元の人気店で、昼過ぎの店内はほぼ満席。観光客っぽいファミリーが数組と地元民であろう一人客が混在していた。

お寿司とうどんが付いている寿司セットを注文。久しぶりに回っていないお寿司を食べたが、めちゃくちゃ旨かった。

握り寿司にはツメ(タレのこと)が塗ってあって、伝統的な江戸前寿司の手法らしい。奈良の山奥で江戸前寿司に出会えるとは驚き。

特に酢飯が抜群で、握りの固さや酢のバランスや絶妙。酢飯が良いと、握りはもちろん、定番の太巻きですらめっちゃ旨く感じた。

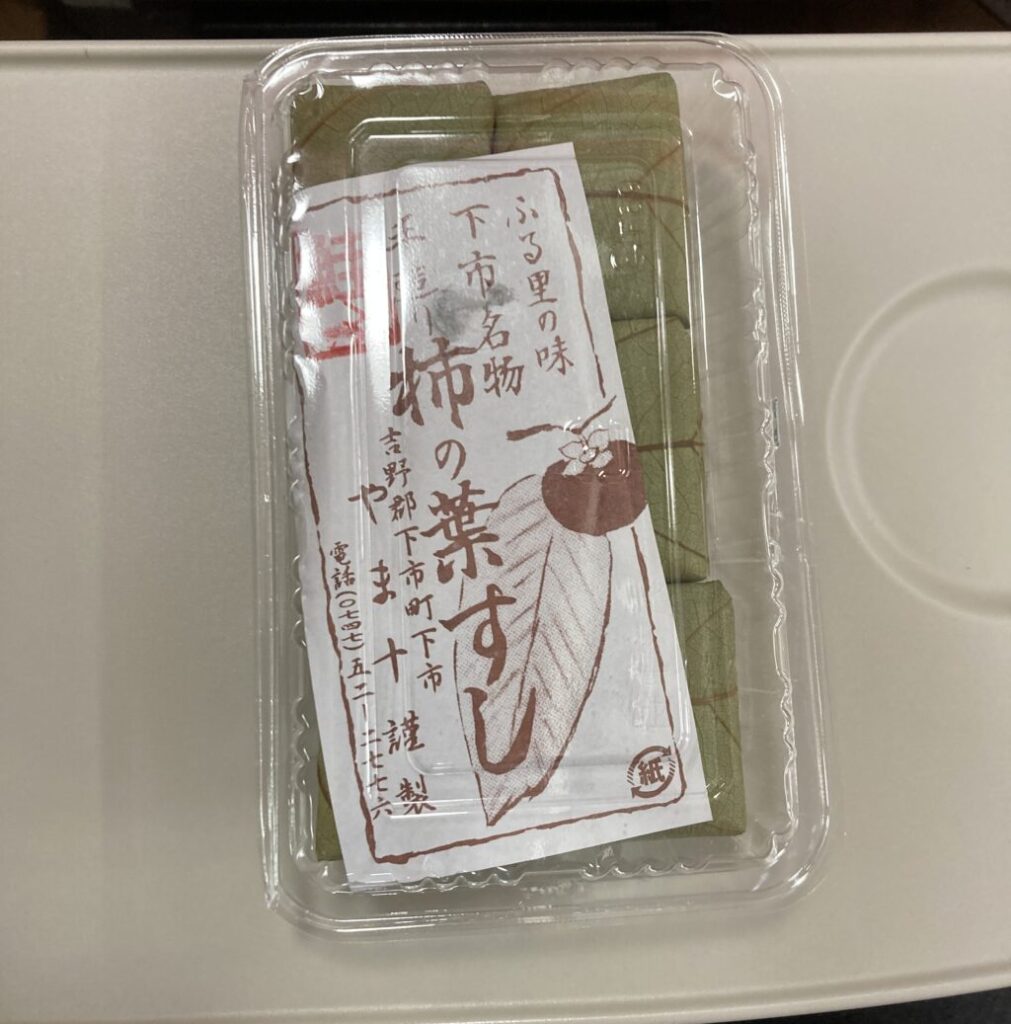

柿の葉寿司 やま十

奈良の山奥にもかかわらず、何故かお寿司屋さんが多い下市の町。お寿司の中でも、柿の葉寿司は奈良の名物として有名だが、その発祥はここ吉野地方なのである。

何故、魚がとれない吉野地方で柿の葉寿司が生まれたのだろうか?

江戸中期頃、重い年貢に苦しんだ紀州藩(和歌山県)の漁師が鯖の販路を拡大するため、山を越えて吉野地方へ売り歩いた。

しかし届いた鯖は、保存のための塩でしょっぱ過ぎ、食べることが難しかった。そこで吉野の人は、鯖を薄く切り酢飯に載せた鯖寿司を考案した。更に寿司を保存しておくために、抗菌・抗酸化作用のある柿の葉でくるむという手法が生み出された。

ここの柿の葉寿司は昔ながらの製法で作られているとのこと。

鯖と鮭の2種類があったので、3個ずつ購入した。ここの柿の葉寿司の形は、やや正方形よりになっている。

味の方も他店と違っていて、鯖も鮭も塩味がよく効いている反面、酢飯は酢が控えめな感じ。このバランスがちょうどいい塩梅で、美味しかった。もっと沢山買えばよかった。

柿の葉寿司の誕生秘話を知ると、塩味が効いている方が昔ながらの味だと実感できる。

ちなみに鮭は、明治時代に吉野の料理旅館平宗が、塩鮭の柿の葉寿司を考案したのが始まり。食通の谷崎潤一郎が「陰翳礼讃」で絶賛しているのが、吉野に訪れた時食べた鮭の柿の葉寿司だった。

「今年の夏はこればかり食べて暮らした。それにつけてもこんな塩鮭の食べ方もあったのかと、物資の乏しい山家の人の発明に感心した…」

つるべすし 弥助

国道から山側への道を少し上ると、目を引く鮮やかなベンガラ色の建物が姿を現した。

ここもお寿司屋さんで、寿司屋が多い下市でも、ここはラスボスと言っていい存在感と歴史を持っている。

つるべすし弥助は日本一古い寿司屋の一つ。代々の店主は平家ゆかりの家系で、その創業は平安時代末期。正に源平合戦が起こっている最中である。

まさかこんな古い歴史を持つお店があるとは、下市、恐るべしである。

残念な事に、店は昭和12年に火災で焼失してしまった。現在のは翌年に建て直されたもので、店内には歴史を感じさせてくれる沢山の展示物が、飾られているとのこと。

あぁ~、中が見てみたい!ただ結構なお値段なので、貧乏一人旅の筆者にはハードルが高い。

店はかなり広い様で、こちらの建物にも廊下で繋がっているみたい。

つるべすし弥助は歌舞伎ファンの間で、超有名な店であるらしい。というのも江戸時代に作られた歌舞伎「義経千本桜」に登場している。

「源平の戦いに敗れ、源氏の追手から逃れた平維盛は、下市村へたどり着いた。つるべすし弥助の主人は維盛の父・重盛に恩があるため、維盛を匿った。そこに源氏の追手・梶原景時が現れる。つるべすし弥助の放蕩息子「いがみの権太」は機転を利かせ維盛を助けようとするが…、意外な結末を迎える」。

歴史好きの筆者としても、いつかはここで寿司を食べたい~。

コメント