志摩市阿児町国府(あごちょうこう)は志摩半島の東部、太平洋に面した町。海岸には3㎞に及ぶ美しい国府の白浜(こうのしらはま)が広がっている。

奈良時代に志摩国の国府(今でいう県庁所在地)が置かれ、志摩半島では珍しく碁盤の目状に町割りがされている。

海風が強い地域であり、町割りには防風防砂に防火の効果のある槇垣が連なっており、整然とした景観が作られている。

今回は美しい白浜と槇垣の風情ある町並みが魅力の志摩国府を巡ってみた。

志摩国府の面白いポイント

- 碁盤の目状の町並みを可能にしたのは白浜のおかげ?

- 槇垣は町にどんな利点をもたらした?

- 戦国時代に志摩国府に流れ着いた三浦一族とは何者?

志摩国府ってどこ

志摩国府は志摩半島で唯一、砂浜が広がる太平洋岸に位置している。

最寄り駅は丁度、真西に行ったところに近鉄鵜方駅があるので、そこからバスが出ている。

近鉄鵜方駅

今回は志摩半島を自転車で一周しようと伊勢志摩に向かった。志摩国府はその中で筆者が取り上げようと思った町の一つ。

伊勢志摩へは近鉄からお得な切符が発売されており、今回は伊勢神宮参拝きっぷ使った。

行き帰りの特急券が付いていて、更に松阪~賢島間が3日間乗り放題という神のような切符。

近鉄京都駅から乗り換えなしで鵜方まで直通する特急を狙って乗車。

大和八木駅では直通特急でしか経験出来ない新ノ口連絡線を通り、これから伊勢に行く気分が盛り上がった。

約2時間45分で鵜方駅に到着。賢島まで行く人よりも鵜方で降りる人の方が多いようだった。

鵜方駅のバス乗り場には長蛇の列が出来ていた。

えっ?!志摩国府ってそんなに人気やったかな?と驚いていたが、そんなわけがあるかい。

これは志摩スペイン村に行くバスの列であった。

志摩国府の様なマイナーところに行こうとするのは、筆者の様な物好きだけである。

志摩スペイン村に行く人の方が多いからこそ、スペイン村が安定した収益を得て、地元や近鉄が潤うのである。

筆者が志摩半島で悠々自適な旅が出来るのも彼らのおかげなのである。

彼らに感謝をしながら、数名の地元の人を載せたバスに乗り込んだ。

国府の白浜(こうのしらはま)

約15分ほどバスにゆられ、志摩半島で唯一、白浜が広がる町、志摩国府に到着した。

国府の白浜は緩やかな弧を描く遠浅の海岸で全長3㎞に及ぶ。

モコモコ、ギザギザのリアス式海岸が特徴の志摩半島の中では非常に珍しい。

サーフィンのメッカらしくサーファーと思われる人もちらほら。

北側は海食崖となっており、安乗崎へ伸びる海岸段丘になっている。

町並みも海岸段丘になる辺りが北限で、ここからガラッと雰囲気が変わるのが面白いところ。

堤防を境に緑の芝生が広がっており、公園になっている。

南の方に行くと芝生部分が広くなり、ゴルフ場になっている。

緑で覆われているが全て砂が堆積して出来た砂洲である。

左側が海で、砂は海側から溜まっていくので少し高っており、砂洲の典型的な地形になっている。

砂浜に向かう道も、先が少し上り坂になっている。町自体が砂洲の上に造られている。

志摩半島一の広大な砂洲が形成されたことにより、平らで広い土地が現れた。

そのため、碁盤の目状の町並みを造ることが出来たのだった。

志摩国府の周辺ガイド。3方向を台地に囲まれた平地に、碁盤の目状の町割りが出来ている。

国府とは奈良時代の県庁所在地で、ここが志摩国の中心都市であった。国府がそのまま現在の地名になっている。

奈良時代は国を挙げての中国かぶれで、長安や洛陽の様な碁盤の目状の町を全国に造ろうとした。

志摩半島の様な平地が少ないところでも、目ざとく条里制が可能な土地を探し出している。

国府神社(こうじんじゃ)

国府には現在の県庁所在地の様に国衙(こくが)と呼ばれる役所が置かれていた。

その役所の近くには、総社と呼ばれるその土地の神社の集合体みたいなものを設けていた。

下記で紹介する志摩国分寺のお坊さんのお話では、現在の国府神社が志摩の総社で、国衙もこの付近にあったと言われているとのこと。

律令制の崩壊後は、徐々に国府や国衙のことは忘れ去られていった。

国府神社となったのは明治時代で、それ以前は八王子社と呼ばれていた。

国府の名残を感じるものとして、拝殿から一直線に道が続いている。

この道が平安京で言う朱雀大路で、国衙の正門から伸びるメインストリート。

左右対称の碁盤の目状の区画になっており、赴任した国司は「ほ~ら、わが町の美しい幾何学模様が出来ているだろう~?」とか言って悦に浸っていたかもしれない。

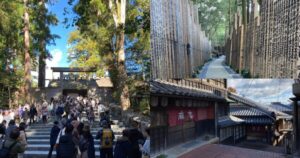

槇垣の町並み

幾何学模様以上に、志摩国府で最も印象的な特徴が町中に植えられている槇垣。

志摩国府の槇垣は鉄壁の守り…。風や砂や火など、いかなる攻撃からも住居を守っている。

槇垣の利点は鉄壁の守りだけでなく、地震が起こってもブロック塀の様に崩れたりしないので、避難の邪魔になることがない。

江戸末期に起こった安政東海地震では、槇垣は津波を防ぎ避難経路を確保した。

そのおかげで死者が出なかったと言われている。

正に鉄壁の守り。

平安時代の国司は、ここの槇垣を知る由もなかった。

現在も残る町割りと槇垣を造ったのは、道念和尚と言う戦国時代の坊さんだったからだ。

一体、何者?

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 志摩国府歴史観光 美しい白浜と風情溢れる槇垣の町並みを巡る […]