難波宮跡

高津宮を出て、大阪城の南側にある広い公園のようなところへやってきた。

公園は、芝生でピクニックをしてる人、ベンチで寝てる人、スケボーをしている若者など、休日の一コマって感じ。

この場所にこそ、今から約1300年前、日本という国の名前が決まり、現在に続く元号が開始された、日本初の首都、難波宮が置かれていたのあった。

正に、日本の始まりの地なのである。

難波宮は古代の資料には記述があるが、その場所が分からず、長い間、幻の都と呼ばれてきた。

しかし、その存在を信じ続けた考古学者・山根徳太郎博士によって、大極殿跡が発見された。発見された時、山根博士は「われ、幻の大極殿を見たり」と感動を口にされた。

最近、「チ。ー地球の運動についてー」というアニメを見た。あらすじを簡単に説明すると、中世ヨーロッパ、天動説が当たり前と言われている世の中で、異端とされた地動説の研究に命をかける人々の物語。

本作で一番の軸となっているのが、命を危機にさらしてまで地動説を追求する動機である。

それは損得や理性ではなく、感動であった。登場人物のセリフの一つ

「多分、感動は寿命の長さより大切なものだと思う。だから僕は、僕の命に代えてでも。この感動を生き残らす」

難波宮の発見に情熱を傾けた山根博士。博士が見つけた感動は、筆者も受け取ることが出来た。

底辺ブロガーの筆者に発信力なんか無いに等しいが、僭越ながら、その感動を少しでも多くの人に伝えたいと思い綴っている。

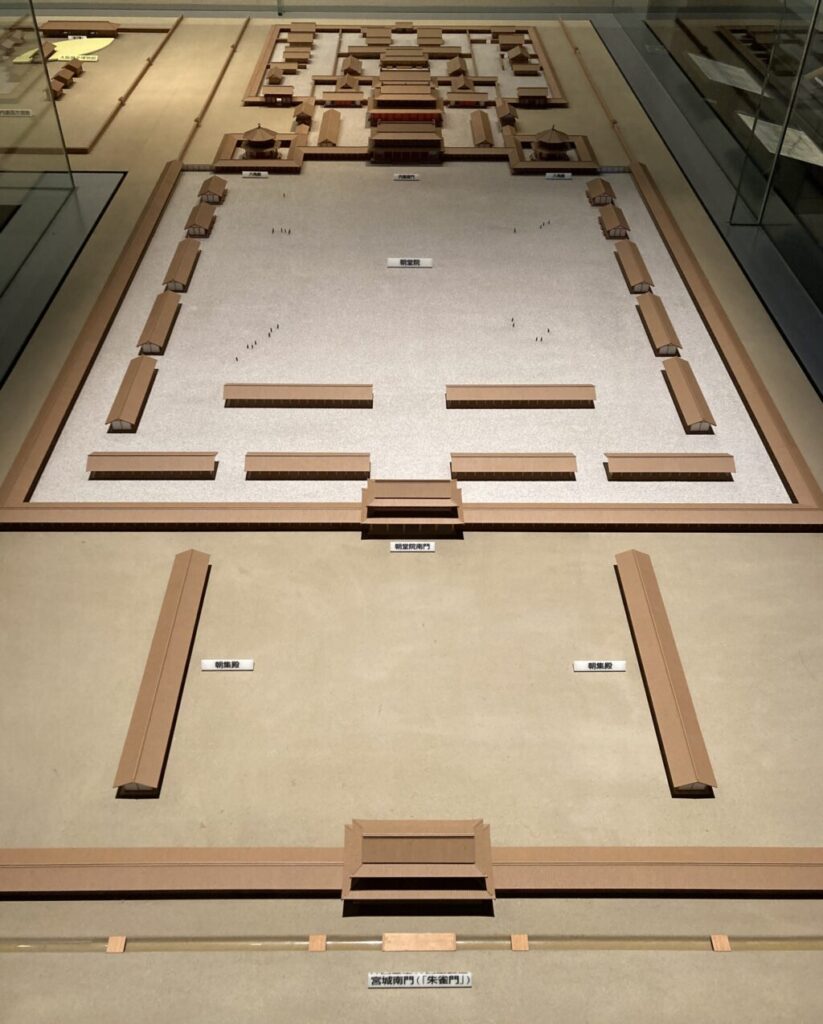

天子になった気分で、大極殿跡から南側を見る。両サイドには14の朝堂(役人が働くところ)があり、中心は朝庭といわれる広場になっていたらしい。

有名な大化の改新は、この宮殿で行われた。

大阪城付近は、目に見えている大阪城だけでなく、移動させられたり、失われたりしている歴史遺産があって、それらが時間を越えて、重層的に重なっている場所なのである。

大阪城自体も目に見えている大阪城が全てでない。時間の重なりによって見えない部分がある。それは後ほど、大阪城のところで紹介しよう。

東西の朝堂跡の位置も特定されていて、位置が分かる様になっている。

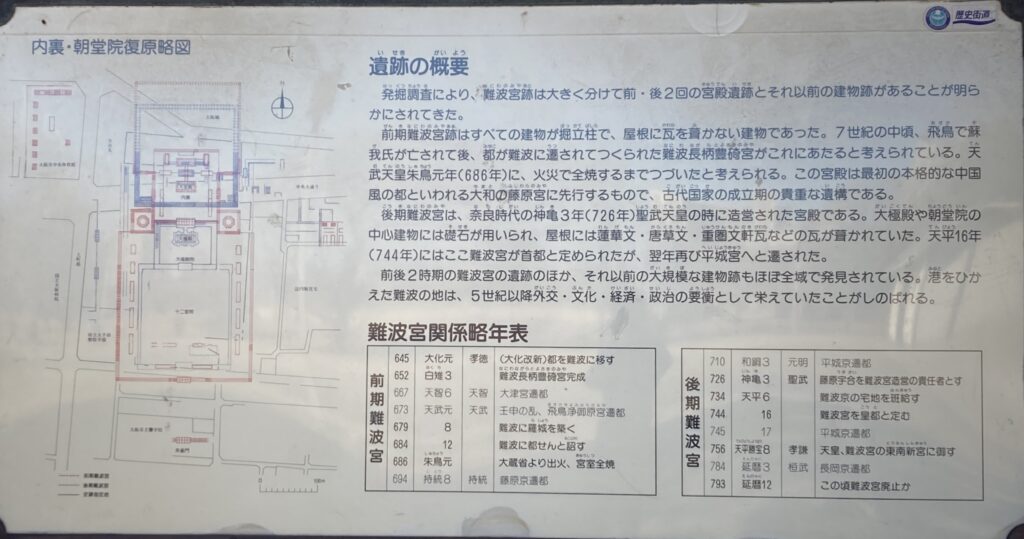

難波宮は大化の改新などがあった前期と、聖武天皇が平城京の副都とした後期があった。

写真は後期朝堂で、前期朝堂はその外側に位置していた。

天皇の玉座があった大極殿跡。真ん中の正方形の場所が、玉座だったと思われる。丸いのは柱の位置。

難波宮跡は復元された建物が、何もないのが残念なところ。

正面奥に見えている建物が大阪市歴史博物館で、復元模型や実物大の大極殿が展示されているので、あとで行ってみる。

唯一、微妙に復元されているのが、八角殿。

八角殿は大極殿を挟んで、東西に置かれている建物。何故か、前期難波宮にしか存在しない。

難波宮の最大の特徴なんやし、出来れば完璧に復元して欲しいなぁ。

いっその事、平城宮跡みたいに大極殿なども復元すれば、近くに大阪城もあるし、セットで素晴らしい観光地になりそう。

今の地図に、難波宮の位置関係を当てはめた図があった。

北端は阪神高速を越えて大阪城にまでかかっており、南は内久宝寺通を越えて、今の大阪府立中央聴覚支援学校のところに朱雀門がある。

スケールとしては後期より前期の方が大きく、後期は平城京の副都の位置付けだったので、少し縮小気味なのかもしれない。

丁度、公園におさまっている八角殿や大極殿、朝堂は復元が出来そう。

以前、Xのフォロワーの方から、復元されたら、近くにNHK大阪放送局があるので、古代史ドラマのロケに便利だというコメントを頂けた。個人的には天智天皇の大河ドラマとか面白そう。乙巳の変、大化の改新、白村江の戦い、大津京遷都と、古代日本で一番熱い時代をドラマで見てみたい。

大阪市歴史博物館

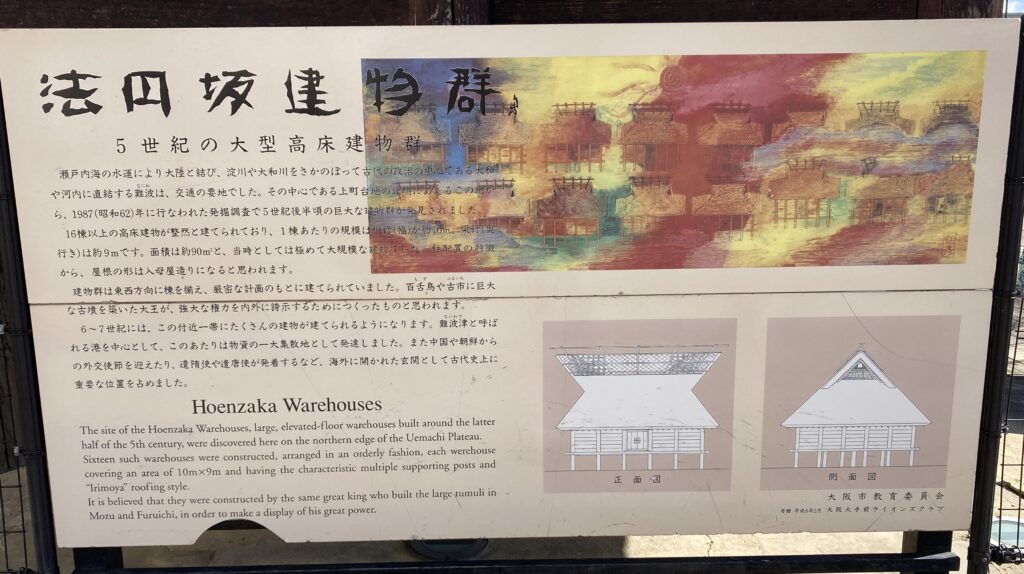

法円坂遺跡

歴史博物館の方へ行くと、いきなり強烈な先制パンチを食らわせれた。古代の高床式倉庫が建っている。

難波宮の時の高床式倉庫かと思っていたら、難波宮より深い地層で出て来たらしい。ということは難波宮より古い遺跡ということになる。

考古学のことはよくは分からないが、もし山根博士が難波宮を見つけていなければ、この遺跡も見つかっていないのではないだろうか。

「チ。」の好きなセリフの一つ、

「人は先人の発見を引き継ぐ。今を生きる人には過去の全てが含まれている」を思い出した。

難波宮が大阪城付近に眠っていただけでも驚きやのに、こんな正倉院みたいな倉庫まで発掘されるとは、この地域の歴史の深さは想像を越えている。

これだけ重要な歴史遺産があると言うことは、何か地形的に重要なポイントがあるに違いない。

復元されている倉庫は1棟だけだが、建っていた場所に円柱が置かれていて、位置が分かる様になっている。

全部で16棟が東西に8棟づつ、2列で整列して並んでいたことが分かっている。

現代のビルとのギャップが、めちゃくちゃ面白い。

横幅が10m、奥行きが9mもあり、当時としては最大級の大きさだったとのこと。

屋根の形が独特で、建物内部の2本の長い柱が高い屋根を支えている。

床が高いのは、湿気やネズミの侵入を防ぐためと聞いたことがあるが、屋根のデザインの設計理由はよく分からなかった。

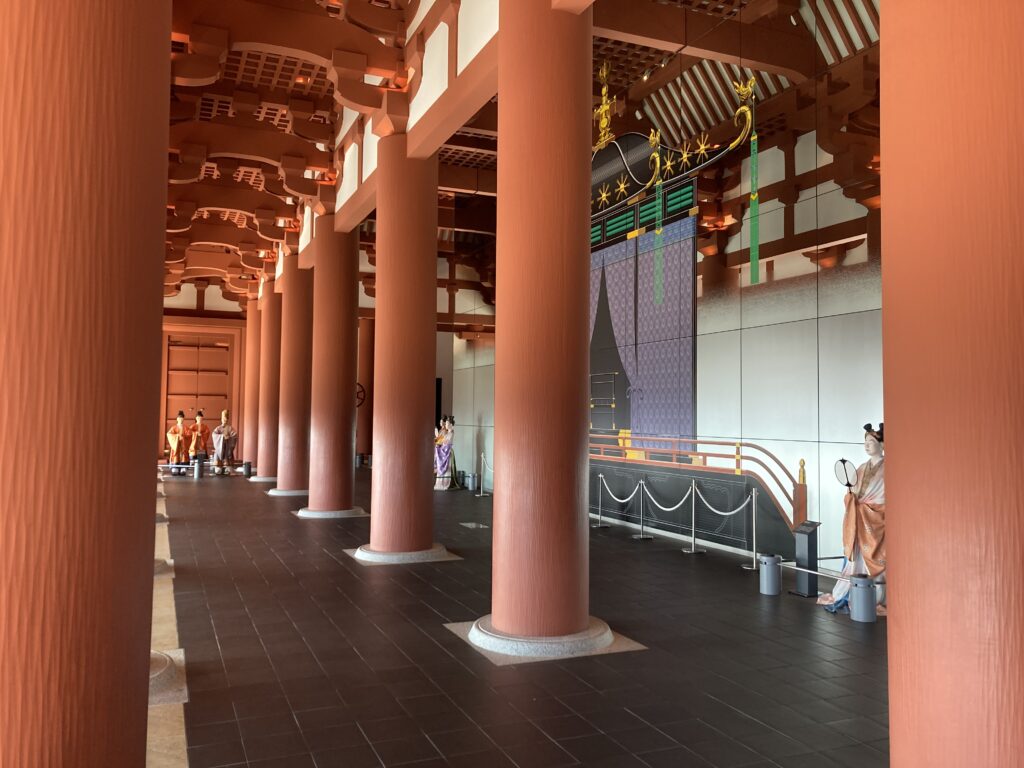

では、改めて幻の大極殿を見に館内へ。

大阪歴史博物館 難波宮

われ幻の大極殿を見たり!と、マジで叫びたくなりそう。

建物の中に、こんな大掛かりでリアルサイズの大極殿があるとは驚き。

柱の直径は70㎝あって、土台も外の難波宮跡と全く同じ。

天皇の近くで仕える中務省の役人、侍従(じじゅう)と奉翳女孺(はとりのにょじゅ)。

奉翳女孺に比べて、侍従の表情がめっちゃリアル。普通に現代にもいそうやな。

玉座の間。日本の天皇の場合は高御座(たかみくら)と言うらしい。訓読みで日本っぽい感じがする。

高御座は残念ながらパネルのみ。さすがに復元は無理があるか。

リアル高御座は京都御所で見たことがある。現在も天皇陛下が即位される時に、用いられるらしい。

復元大極殿からは、外の難波宮跡を見渡すことが出来る様になっている。

阪神高速の北側(写真左側)は、現在工事中で、今月3月28日に「なノにわ」という難波宮跡公園と一体化した商業施設が出来るらしい。

大極殿跡から阪神高速を挟んで、左側にも土台のようなものが作られていて、そこが内裏跡である。

前期難波宮はやはり、大極殿の両隣に建っている八角殿が特徴的。

平城宮や後述の後期難波宮と比較して、屋根が瓦ではなく板葺きになっている。

前期難波宮は652年に完成。その後は、飛鳥や大津と首都が移り変わったが、天武天皇の時代、飛鳥と共に難波宮も再び首都となった。しかし686年、大蔵省から出火により難波宮は焼失してしまった。何しとんねん大蔵省(財務省)!

後期難波宮は726年、聖武天皇によって、平城京の副都として再建された。聖武天皇は、やたら遷都しまくった天皇として有名だが、難波宮は終始、副都としてあり続けた。

後期難波宮で印象的なのが、屋根が瓦葺きになっていること。

瓦葺きの技術は、飛鳥時代に中国・朝鮮半島から、寺院建築技術として伝わっていた。瓦葺きは耐水性、耐火性が優れていたので、前期の火事の反省からか、ほぼ全ての建物屋根が瓦になっている。

しかしこれだけの瓦を焼き上げるには、相当の民力を使ったのではなかろうか。何もかも大蔵省(財務省)が悪い!

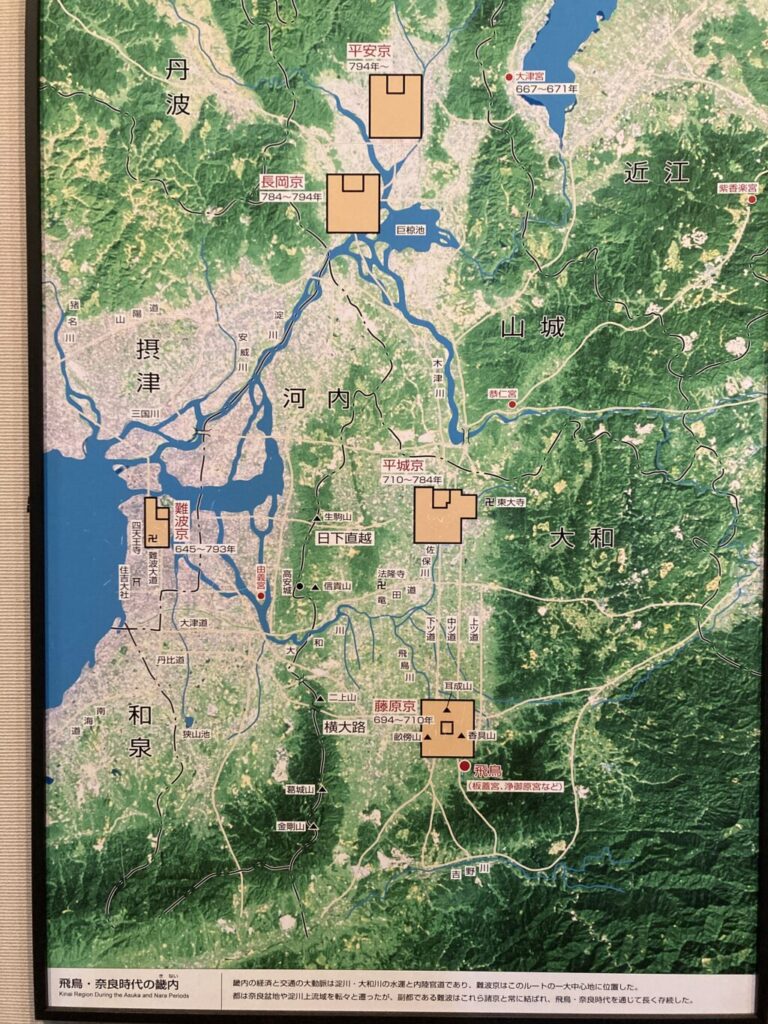

古墳時代の大阪の地形図があった。なんと、今の東大阪市に湖(河内湖)がある。

あとよく見ると、大阪の市街地が狭い気がする。大阪湾が、陸地深く食い込んできているためだ。

実は古代の大阪は大半が海の底で、唯一陸地になっていたのが、今の天王寺付近から南北に伸びる上町台地だけだった。

以前に紹介した四天王寺も上町台地にある。今回の生國魂神社や高津宮、難波宮、大阪城は上町台地の北端に集中している。

この理由は、地図にある難波堀江に関係している。前述の高津宮のところで仁徳天皇が開削した堀江が、難波堀江のことで、この付近に港(難波津)が造られた。そのため、流通の拠点として非常に便利な場所だったのである。

あと城を築城する場所として、もう一つ利点があった。それは大阪城で解き明かしていこう。

古墳時代から時が進み、飛鳥・奈良時代になると少し、地形が変化している。川からの土砂の堆積で河内湖が小さくなっている。このまま行くと湖はなくなり、今の大阪平野になっていきそう。

難波京(難波宮)の北、今の梅田や大阪天満宮があるところは、伊勢長島の輪中みたいなっている。

難波宮は、桓武天皇が都を平城京から長岡京に移した時、難波宮を解体して、そのまま長岡京に流用したため、難波宮の歴史は終了してしまった。

しかし都としての役目は終わっても、淀川の水運で結びついた長岡京や平安京と外港として、発展し続けていったのである。

当時は大半が海であった為、大規模な条坊制の都市を作るのには不向きだったのかもしれない。

歴史博物館からは難波宮跡だけでなく、大阪城も一望することが出来る。個人的にここが、大阪城のベストビュースポットだと思っている。

お城観光するときは、遠くから天守閣をみて、今からあの城を攻めるって仮定すると、気分が出てより楽しくなるので、おススメ。

外堀から二ノ丸、城のある本丸と徐々に高くなっていて、沢山の門と櫓が行く手を拒んでいる。果たして天守にたどり着けるのだろうか。

歴史博物館は古代~現代まで全ての時代が網羅されているが、他は今回のテーマとはズレるので、省略して大阪城へ場面を移そう。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 大阪城・難波宮歴史観光 古代からの大阪の中心地、大阪城・難波宮… […]