かの織田信長は大阪の地形を見て、「大坂はおよそ日本一の境地なり」と絶賛したという。後を継いだ豊臣秀吉によって大坂城が築かれ、大阪は天下の台所と呼ばれるまで発展した。

しかし大阪の発展性を見出していたのは信長や秀吉が初めてではない。

大化の改新の立役者、中大兄皇子と中臣鎌足(後の天智天皇と藤原鎌足)は難波宮を建設し、日本初の首都となった。

現在の大阪城の場所には、難波宮を始めとして、古代からの多く歴史遺産が集中している。それは偶然だろうか?

今回は大阪城とそのゆかりの場所を巡り、その謎を解き明かしていこう。

※大阪の漢字は江戸時代以前は「大坂」、明治以降は「大阪」と変化したが、当ブログではややこしいの大阪で統一している。

大阪城・難波宮巡り 大阪に秘められた3つの歴史事実

- 創建は2700年前⁉ 大阪最古の神社、生國魂神社

- 日本初の都は奈良ではなく大阪に。難波宮跡

- 大阪城築城の謎を解く鍵、上町台地とは?

大阪城・難波宮の場所

大阪城と難波宮は大阪の市街地の東側に位置している。

2つの施設は隣同士にあり、古代と近代の政治の中心施設が結集している意味ありげな場所なのだ。

その意味を解き明かしていこうと思う。

京阪天満橋駅

京都から京阪電車に乗って、天満橋駅で降りた。京阪の駅の中では、天満橋駅が大阪城に一番近い。

京都ー大阪間はJR・阪急・京阪と3社も鉄道が走っていて、住んでいる場所と行く場所によって使い分けることが出来て非常に便利。

あと新幹線も含めると4社になって、都市間輸送では日本一なのである(京都ー大阪間で新幹線を使う奴はまずいないだろうが)

京橋

天満橋駅から土佐堀通りを東へ行き、寝屋川を渡る。右手に大阪城が見えてきた。

この橋を京橋といって、東海道五十七次の終点となる橋なのである。

一般的に東海道は江戸~京都の五十三次で知られているが、実際は大阪まで含めて五十七次であった。

江戸時代、京都から東海道を歩いてやって来ると、京橋が大阪の街の入り口になっていた。

今の京橋駅があるところは、当時は農村の街外れであった。

京橋が架かっている寝屋川。右岸は大阪城の外郭にあたる。

寝屋川は大阪城の北側に流れる川で、大阪城の北の守りの要となっている。

京橋を渡り、坂を登ると、大阪城の外堀と乾櫓が見えてくる。

高い石垣の上にある乾櫓は、第二次世界大戦の空襲で大きな被害を受けたが、当時の姿で復元され、重要文化財に指定されている。

今回の街巡りは古代からの移り変わりを見たいので、古い時代から順に紹介していこうと思う。

まずは大阪最古の神社といわれている、生國魂神社に行ってみる。

生國魂神社(いくくにたまじんじゃ)

生國魂神社の創建は、なんと約2700年前! 大阪最古の神社となっている。

創建当時は、今の大阪城の場所にあったと言われている。そんな昔から、大阪城の場所は重要な土地だったのだ。

生國魂神社を創建し、史上初めて大阪に注目した人物、それは初代天皇である神武天皇であった。

神社の解説では、神武天皇が初代天皇となった時に、日本そのものの神様・生島大神と足島大神を今の大阪城付近に祀ったのが始まりとある。

日本国を始めるに際して、日本列島そのものの守護神が祀ったって、大阪こそ日本の中心やん!

今の場所には、大阪城築城の際に豊臣秀吉によって移された。何ちゅうことをするんや。

というか、生國魂神社の様な歴史のある神社が、大阪城内にある方が豊臣家の権威が高まりそうに思うけど。

社殿の屋根に特徴があるらしく、本殿と拝殿が屋根で繋がって、破風が3段重ねになっているとあった。

しかし、どこを探しても屋根を上からみる場所が無かった。仕方がないのでネットで写真を探してみた。

なんやこの屋根は!

説明と下から見ただけでは、意味が分からなかったが、ホンマに手前の拝殿と後ろの本殿が屋根で繋がっている!

これを生國魂造りといって、この神社独特の様式らしい。

せっかくの独自様式の屋根やのに、ビュースポットが無いって意味がないやん。見物料を支払っても、見る価値があると思う。

本殿の横にも鳥居があって、奥には多くの摂末社が。

これは少し笑えた。四つの鳥居と社殿が、横並びに並んでいる。

でも笑い事ではなく、それぞれが、他ではあまり見かけない神社なのである。左から、

- 城方向八幡宮(きたむきはちまんぐう) 大阪城の守り神。これはよくあるが読み方が変わっている。

- 鞴神社(ふいごじんじゃ) ふいごとは火おこしの道具で、製鉄や製銅の神様。

- 家造祖神社(やづくりみおやじんじゃ) 文字通り家造りの神様で、土木建築関係から信仰があつい。

- 浄瑠璃神社(じょうるりじんじゃ) 大阪は浄瑠璃発祥の土地で文楽関係の神様が祀られている。

モノ造りや芸能関連が多く、大阪ならではの神社といった感じ。

境内には江戸時代の大阪を代表する作家・井原西鶴像があった。

井原西鶴といえば「好色一代男」や「日本永代蔵」などの大ヒット浮世草子(今のエンタメ小説)や人形浄瑠璃を書いた人物。

何故、生国魂神社の境内に銅像があるのだろうか?

井原西鶴は万句興行という一昼夜ぶっ通しで俳句を詠む一大パフォーマンスを何度も行っていた。その開催地が生国魂神社で、その時の俳句集が西鶴のデビュー作であった。

今の24時間トークライブみたいなことが、江戸時代からあったとは驚き。

米沢彦八という人物は初めて聞いた。上方落語の発祥の地とあり上方落語の祖となった人物らしい。

江戸時代、生国魂神社の境内は、芸人の聖地みたいになっていたらしく、多くの芸人が路上ライブを行っていた。

その中で米沢彦八は、キャッチーなモノマネ芸で注目を集めていた。そこから得意の話芸を活かして、上方落語を作り出し、大人気芸人となっていった。

毎年9月には、上方落語協会主催で彦八まつりが、生国魂神社で開催されているとのこと。

米沢彦八のことを調べていると、「天下一の軽口男」という小説を見つけた。生国魂神社の笑いの神様は、笑いで人を救い、笑いの為に一生をなげうった男。

めっちゃ面白そうなので、速攻で購入した。よろしければ下のリンクからどうぞ

生国魂神社に関連する偉人はまだ終わらない。大阪を代表する文豪・織田作之助の銅像まであった。

生国魂神社のすぐ近くに生家があって、子供の頃は神社でよく遊んでいたらしい。この神社は偉人排出マシーンか!

織田作之助は井原西鶴を尊敬していて、銅像は井原西鶴像の方へ顔を向けている様になっている。こういう演出、めっちゃ好き。

真言坂口から出て、次の歴史スポットへ向かった。

高津宮(こうづぐう)

生国魂神社から千日前通りを渡って、すぐのところにある神社、高津宮。

一見ただの神社に見えるけど、元々は、難波高津宮という皇居が置かれていた。

皇居ということは、ここに都があったのだ! 大阪を首都と定めたのは世界最大の墳墓・大仙陵古墳で有名な仁徳天皇。

神社になったのは、仁徳天皇から数百年後で、清和天皇により仁徳天皇を祀った高津宮が建立された。

当初は大阪城付近にあったが、生国魂神社と同じく、大坂城築城の際に豊臣秀吉によって、現在の場所に移転された。

だからなんでそういうことをするんや!

歩いてきた参道を見下ろすと、本殿がある辺りは、かなりの高台になっている。

仁徳天皇を祀る本殿。

仁徳天皇と一緒に祖父の仲哀天皇、祖母の神功皇后、父の応神天皇、后の葦姫皇后、長子の履中天皇も祀られていて、ご一家勢ぞろいになっている。

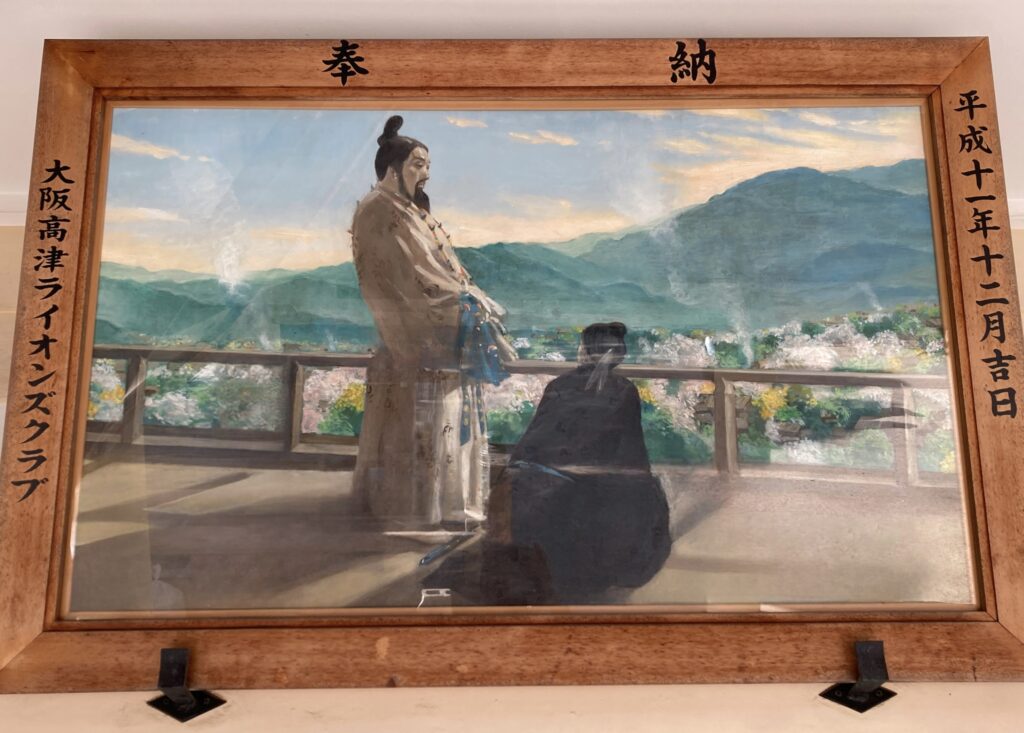

境内にある絵馬殿には、仁徳天皇や高津宮をイメージした絵馬が奉納されていた。

高き屋に のぼりて見れば けむり立つ 民のかまどは 賑わひにけり

仁徳天皇といえば、淀川の堤や難波の堀江など、日本初の大規模な灌漑工事に力を注いだ天皇。堀江の開削によって、これまで水害が多発していた河内平野は、肥沃な田んぼに生まれ変わった。

しかし、ある日、高いところから町を眺めた仁徳天皇は、民家から炊飯のかまどの煙が、出ていないことに気づいた。

大規模な工事が原因で、民が疲弊していたのだ。そこで仁徳天皇は今の政治家からすれば、考えられない行動に出た。

なんと税金を3年間免除にしたのである。そのため、高津宮は傷み放題で、衣服もボロボロになっていった。

3年後、町を見渡すと、民家から煙がモクモクと立ち上がっていた。そこで上記の短歌を詠んだのであった。

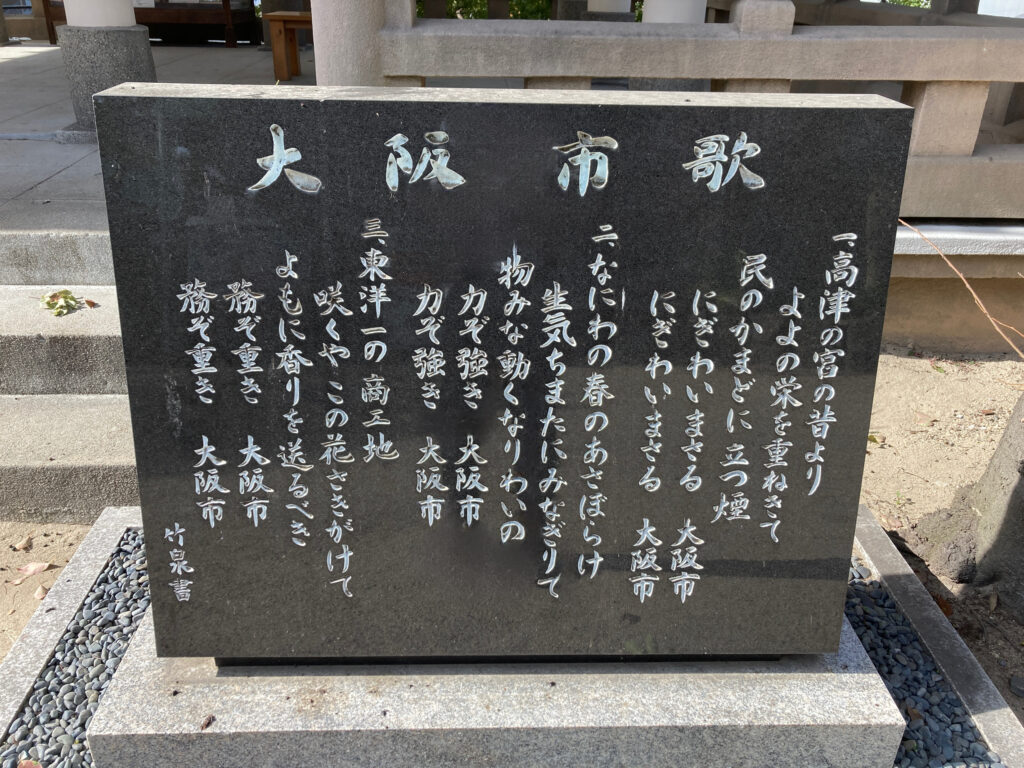

この話は大阪市歌の歌詞になっている。

絵馬殿の前にあった大阪市歌の碑。

大阪の歴史の奥深さを知って浮かれていたけど、この歌詞を見ると、そんなこと当たり前やろと、大阪の誇りを感じさせられた。

3番には、百人一首で最初に詠まれる

難波津に 咲くやこの花 冬ごもり 今は春べと 咲くやこの花

が詠み込まれていて、春の訪れと共に、大阪から新しい何かが始まる予感をさせてくれる。

高津宮の建物は、ほぼすべて第二次世界大戦の大阪大急襲で消失してしまっている。

その中で、唯一生き残ったのが、この神輿庫。江戸中期に作られた。

戦争さえなければ、大阪にも歴史のある建物がたくさん残っていたのに…😢

神社の北側もかなりの断崖となっている。白壁に高い石垣があって、まるで城みたい。

石垣は打ち込み接ぎ(ちょっと加工した石を積む)になっていて、戦国時代を思わせる。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f526a0b.5d7cf39f.2f526a0c.e285810d/?me_id=1278256&item_id=17897780&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4738%2F2000006944738.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/2f526a0b.5d7cf39f.2f526a0c.e285810d/?me_id=1278256&item_id=17897780&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F4738%2F2000006944738.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 大阪城・難波宮歴史観光 古代からの大阪の中心地、大阪城・難波宮… […]