近江商人屋敷

五箇荘には数々の近江商人屋敷が大切に保存され、その中で観覧が可能な4軒の屋敷を訪れました。

司馬遼太郎が「どの家のつくりも成金趣味がかけらもなく、どれも数寄屋普請の正統を、いちぶもはずさず。しかも好ましい個性があった」と述べている屋敷はどんなものでしょう。

中江準五郎邸

中江準五郎は今となっては知る人の少ない幻の百貨店「三中井百貨店」を創業し、朝鮮・大陸の百貨店王と呼ばれた中江四兄弟の末弟。

邸宅は1933年(昭和8年)に建てられた。

入口からいきなり、金持ちオーラが漂う屏風が待ち構えている。

障子を開けると部屋から庭を眺めることが。

大名屋敷かと思うくらい広い池泉回遊式庭園。

作庭は幕末の近江国出身の作庭家、勝元鈍穴の弟子が創業した花文造園。

勝元鈍穴は全国に527もの庭園を手掛けた庭狂いの天才芸術家とのこと。

池の周りに道を通し、起伏を設けて、リズムをつけています。

庭園の最高所からの眺め。周りより僅かに高いだけとはいえ、俯瞰して見ている感じがあります。

個人宅とは思えない広さ、

大きな飛び石は勝元鈍穴流の特徴の一つらしい。

他の近江商人屋敷にも庭園があり、それぞれ個性が違っていました。見比べて見ると楽しさが増します。

蔵は改装されて、滋賀県唯一の郷土人形「小幡人形(でこ)」の展示室になっています。

小幡人形は五個荘町の小幡地区で作られている土人形で、300年の歴史があります。

発祥の逸話がちょっと面白いです。

1720年ごろ(江戸中期)、初代の細居安兵衛は飛脚業をやっていたが、何度も追いはぎや恐喝被害に遭ったことで転職を考えた。

そこでビズリーチに登録したかは知らんけど、京都で人気を博していた伏見人形の製作スキルを習得し、小幡に戻って人形製作の仕事に転職した。

飛脚ってそんな危ない仕事やったんや。

五個荘は中山道と御代参街道が通る交通の要地で、街道を往来する人々のお土産として売れていた。

小幡人形が徐々に出来上がっていく過程が分かりやすく面白いですね。

現在も細居家の子孫の方が人形作りを継ぎ、伝統工芸を守り続けておられます。

2階から庭園を眺めると隣の家も見え、統一感がある瓦屋根が良い感じ。

2階には中江家の解説がされていた。

中江四兄弟、成功と失敗の物語

始まりは長男の勝治郎が五箇荘に創業した三中井呉服店で、四兄弟は次に出す支店の候補地として、ビジネスチャンスを求め朝鮮半島に渡った。

1905年(明治38年)に今の韓国の大邱に出店し、1911年には本拠地を京城(今のソウル)に移して三中井商店を設立した。そこを皮切りに次々と店舗を拡大し、満州・朝鮮半島に18店舗を持つチェーン店を作り上げた。

その後、勝治郎はアメリカに渡りそこで見た近代都市に感動を覚え、特に大手百貨店の豪華さ、綺麗さ。商品の豊富さ等に驚愕した。これを三中井商店に取り入れる事を模索し、1933年(昭和8年)、ソウルに三中井百貨店が誕生する。

地上6階地下1階の白亜の巨大近代ビルで店内中央には朝鮮で初めてのエスカレーターが設置された。他の支店も次々に百貨店に改装し、当時日本最大の百貨店「三越」を売上額で追い越し、「朝鮮・大陸の百貨店王」と謳われた。

しかし1945年(昭和20年)、日本の敗戦により対外資産を全て失う事となり、三中井百貨店も例外ではなかった。資産の殆どを失った中江家は五個荘に戻り、せんべい屋を開業した。

数年後に洋菓子店に転向し、現在は彦根の夢京橋キャッスルロードで営業している。取り扱い商品や店舗規模等は時代の波の中で激しく移り変わったが、店のシンボルマーク「井桁菱」は変わらず受け継がれている。

どんな形でも、今も店として営業中であることを知って、何故だかホッとした気分になりました。名物は「オリンピア」というロールケーキで、彦根に行ったときは立ち寄ってみたい。

三中井の紹介サイト→夢京橋キャッスルロード、食べログ

解説には「三方よし」という近江商人の経営哲学があった。

三方よしとは「売り手良し、買い手良し、世間良し」と言う意味で、自らの利益だけを追求するのではなく、多くの人に喜ばれる商品を提供し、それで得た利益で世間にも貢献する、それが結局は息の長い商売を可能にする鉄則だと言われている。

英語で言うwin-winに三者を加えてTriple winとも表現され、現代でもこの考えを重視している企業も数多くあるとのこと。

近江商人は何故、この考え方に至ったのでしょうか。

他国でビジネスをする事が多かった近江商人にとって、自らの利益だけを追求し、その土地の人間や社会をないがしろにする様なやり方は、無用に敵を作りビジネスの不利益を生んでしまいました。

それを避けるために相手やその社会にとっても有益になる商売のやり方を生み出したと言われています。

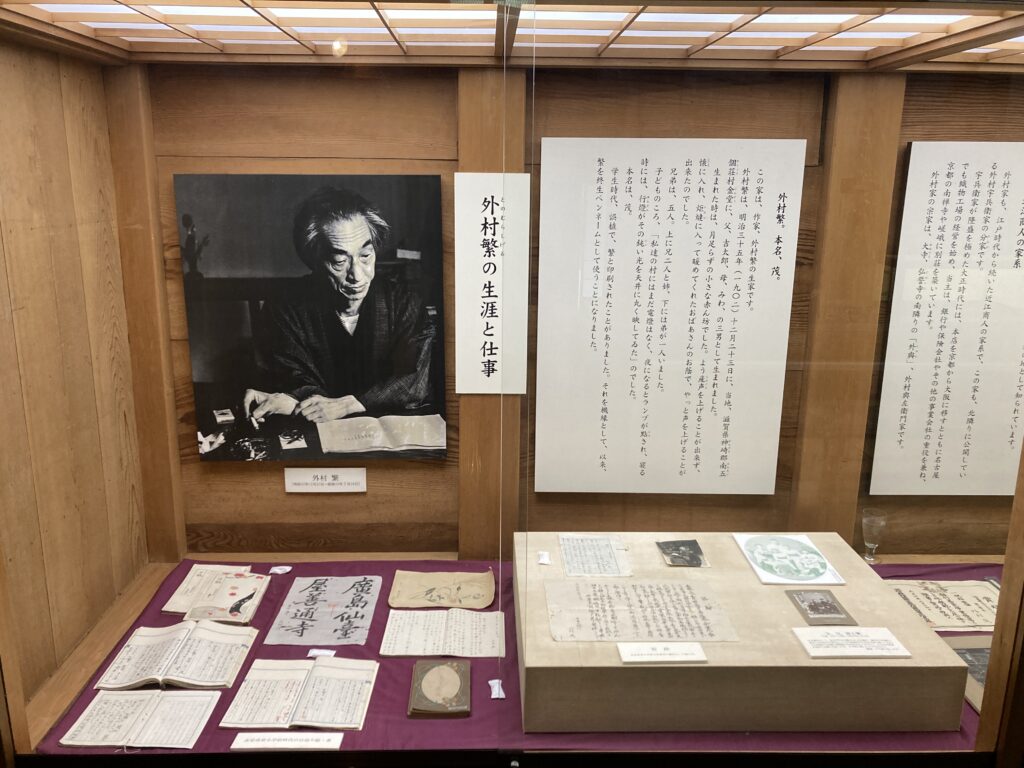

外村繁邸

外村繁は五個荘が生んだ小説家で、「筏」「草筏」「花筏」など近江商人の世界を描いた作品や、「落日の光景」「澪標」などの自らの人生を描いた私小説を数多く残している。

筆者は不勉強の為、読んでませんでした。

外村繁邸は後述する外村宇兵衛家の分家として江戸末期に建てられた。

外村繁はこの屋敷で生まれ育ち、高校卒業後は東京帝国大学(今の東大)に入学し東京へ移った。

階段の位置が独特。どの部屋からも最短で行ける様にしているのだろうか。

外村繁邸の庭園は、中江準五郎邸の庭園とはかなり雰囲気が違っていますが、作庭は同じ花文造園。

共通しているのは、大きな飛び石。ここのは特にデカい。

庭園から見た屋敷。

邸内の蔵を改装した外村繁文学館では生い立ちや作品の特徴、生前のインタビュー記事がパネル展示されていて、人物や作品の雰囲気を掴む事が出来ました。

司馬遼太郎は外村繁の作品の底流には浄土真宗の信仰に基づく仏教文学が流れており、それはかつて近江門徒と呼ばれた様に滋賀県は浄土真宗が多い土地柄であることに根差していると述べています。

外村繁は五箇荘を「川と白壁の村」と呼び、作家にとって土地は小説のトリガーの様なものであるため、外村繁にとって生まれ育った五箇荘が物語を生み出す土地だったことが良く分かります。

興味のある方はこちらをクリック

青空文庫作家リスト、外村繁のページへ

外村繁邸は江戸末期の建築ですが、かまどの部分は煉瓦造りなっていて明治時代の雰囲気も色濃く残されています。

二階からみた庭園。大きな松の木が印象的。

装飾的ものはなく自然体で素朴な雰囲気。文学館で感じた外村繁の雰囲気や人柄と重なり合う気がしました。

庭園を見渡すことが出来る客間。しつらえが美しくて、司馬遼太郎が述べている様に、成金趣味ではなく上品で瀟洒な雰囲気が感じます。

いるだけで精神的な豊かさがアップした気がします。

客間の隣にある茶室。この茶室で特に驚いたのが天井。下の写真を見てください。

茶室と客間の天井が全然違います。

天井板が網代編みの様に縦横交互に組み合わさっていて、侘び寂びを表現していると言われています。

この何の変哲もない階段にも最高級の技法が使われていて、油断がなりません。

厳密には、階段ではなく両サイドの壁です。

磨き大津壁になっており、伝統的な土壁の大津壁を光沢が出るように磨きあげる最高級の技法と言われています。

実際、鏡みたいに反射していて全く土壁に見えない。

次は本家にあたる外村宇兵衛邸に行ってみましょう。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 五個荘歴史観光 数多くの豪商の屋敷が残る近江商人ゆかりの地を巡る […]