京都府北部、丹後半島の根元にある与謝野町は、丹後地方と京都を結ぶ交通の要衝の町。

丹後地方は絹織物の産地として名高く、特に江戸時代に生み出された「丹後ちりめん」は高級絹織物の代名詞にもなっている。

現在も丹後地方は国内最大の絹織物生産地で、町には機織りの音が鳴り響いている。

物流の中心となっていた街道はちりめん街道と呼ばれ、伝統的な商家が建ち並んでいる。

今回は、丹後ちりめんで隆盛を極めた町、与謝野町を巡ってみた。

与謝野町の見どころ、3つのポイント

- 丹後ちりめんの歴史が分かる丹後ちりめん歴史館

- 伝統的なちりめん問屋や工場が連なるちりめん街道

- ちりめん街道屈指のオシャレ豪邸、旧尾藤家住宅

与謝野町ってどこ

与謝野町は天橋立のすぐ近くで、丹後半島で一番広い平野が広がってる地域。ちりめん街道は、広く細い平野の真ん中あたりを通っている。

東側を走る京都縦貫自動車道が出来る前は、ちりめん街道が丹後と丹波や京都を結ぶ主要幹線だったため、与謝野は重要な中継地であった。

北近畿タンゴ鉄道 与謝野駅

京都から特急で約2時間、与謝野駅に到着した。

途中、福知山からは乗り換えで、北近畿タンゴ鉄道の特急「丹後の海」に偶然にも乗り合わすことが出来た。

デザインは水戸岡鋭冶氏。内装は木で出来ていて、与謝野に着く前に伝統家屋にお邪魔した感じがした。

ちりめん街道があるのは与謝野町の加悦(かや)地区。駅からはけっこう離れていて、折り畳み自転車ではかなりきつい距離。

それよりも問題は、丹後ちりめんって何なん?っていう筆者の知識レベルである。

衣服と言えばユニクロとジーユーしか知らない筆者(笑)は、もちろん着物の事など何も知らない。

丹後ちりめんをちりめんじゃこのことか?と思っていた筆者の脳みそを叩き直すため、まずは丹後ちりめん歴史館に向かった。

丹後ちりめん歴史館

与謝野駅から自転車をこぐこと30分、丹後ちりめん歴史館に到着した。

元工場を改装したミュージアムで、丹後ちりめんについて学ぶことが出来る。

屋根の形が、いかにも工場って感じの、のこぎり屋根になっている。

明治時代にイギリスから伝わった様式で、紡績や織物系の工場で多く採用されていたらしい。

入館すると、いきなり綺麗な着物が飾ってあった。

素人でも、模様の美しさとかは分かるけど、他の着物との違いは全く分からへん。丹後ちりめんの特徴とは何なんやろ?

館内の説明を読むと、ここは1903年(明治36年)に創業した織物工場の跡地で、工場を残してほしいという地元の厚い声により、丹後ちりめん歴史館に生まれ変わったとのこと。

取り敢えず、ちりめんじゃことは何の関係も無いことは理解出来た(笑)。

丹後ちりめんとは織物の生地のことで、生糸から布地になるまでの作業工程が説明されている。

その特徴が4の撚糸(ねんし)。

製糸工場から入荷した生糸は、細すぎてそのままでは使うことが出来ない。そこで生糸を何本か合わせてねじることで、丈夫な1本の糸にしていく。

丹後ちりめんはねじり回数が特に多い極強撚糸といわれ、、3000回~4000回のねじりを糸に加える。この撚糸を横糸、撚りの無い無撚糸を縦糸に使い、交互に織り込むことで糸が収縮し、「シボ」と呼ばれる細かい凹凸が出来るのが最大の特徴。

シワになりにくく、しなやかな肌触りで、染めた時に豊かで深みのある色合いを出すことが出来るとのこと。

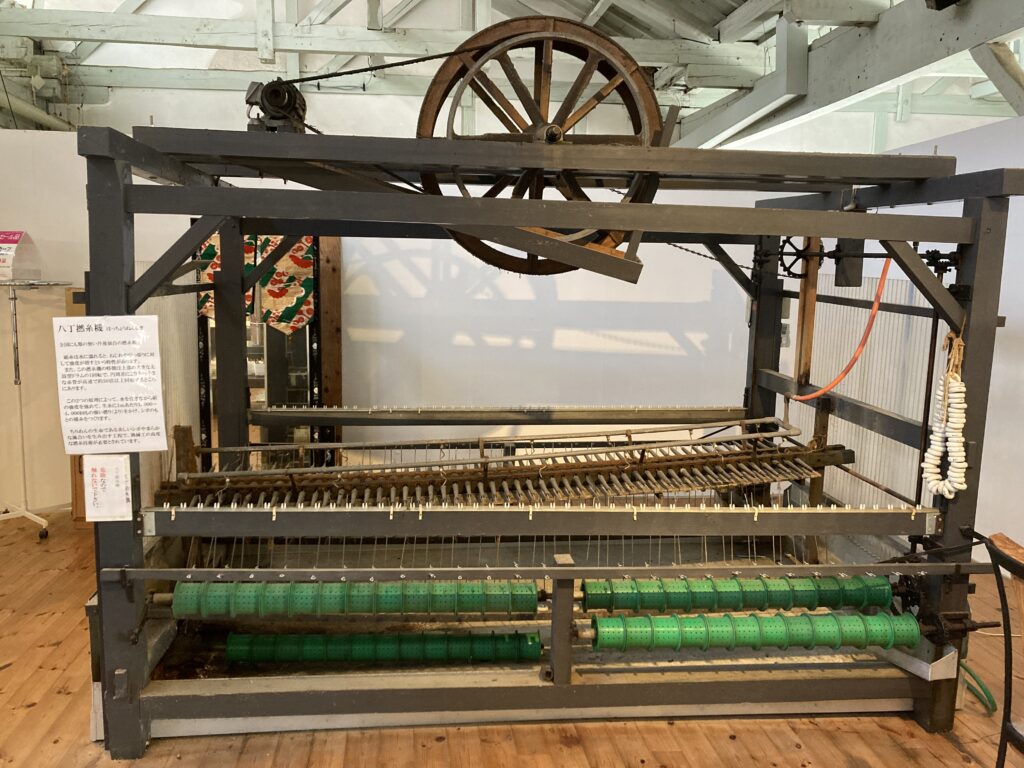

撚糸を作るための機械、八丁撚糸機。丹後地方独自の撚糸機であるらしい。

解説によると、絹糸は水に濡れるとねじれや引っ張りに対して強度が増す特性があるため、水を注いで絹糸の強度を強めながら、撚りをかけていくとのこと。

水撚りは世界的に珍しく、和装の生命線と言える技術となっている。

与謝野町は野田川が作り出した加悦谷と呼ばれる扇状地になっていて、水には事欠かない土地柄。また、丹後半島は季節風の影響で冬でも湿度が高いため、糸が切れにくい利点があった。

館内はかなり広くて、展示品コーナーの奥には、よくあるミュージアムのお土産物売り場とは比較にならないくらい充実した販売コーナーが。それどころか案内に日本最大級のシルク直売所と書いてある。

男の筆者にはよく分からないが、織物の産地にある直売所なので、かなりリーズナブルな価格らしい。

丹後ちりめんのマスクが値下げで1000円以下(正確な値段を忘れた)で売られており、これは筆者でもお値打ち品だと分かったし、普段使うことも出来るので購入した。

実際、使っていて、洗えば何度も使えるので節約にもなっている。いい買い物をした。

屋根の短い部分には窓ガラスが付いていて、外からの光を採り入れる様になっている。

窓は全て北側を向いていて、直射日光ではない北側の日光は時間によって変化が少なく、糸や生地の色や質感を正確に見るのに最適だといわれている。

そのため、のこぎり屋根は繊維関係の工場に多く見られるらしい。この屋根の時点でちりめんじゃことは無関係であったのだ(笑)。

次は与謝野の中心地区、加悦の町を見に行こう。重伝建地区に指定されていて、古い町並みが魅力となっている。

ZIP CAFE

丹後ちりめん歴史館を出ると、丁度お昼になっていたので、ちりめん街道の前にお昼に立ち寄った。

今回はご当地グルメはではなく、時間の都合上、利便性を重視。

ZIP CAFEは地元の会社が地域の活性化を目指して、工場内の公園にオープンしたカフェ。

店のメニューは社員の健康のために始まった給食で、ヘルシー志向になっている。

スパイスカレーは値段が高い傾向にある気がするが、ここのは比較的リーズナブル。味はスパイス感がありつつ優しい味わい。

後で知ったけど、店をオープンしたシオノ鋳工株式会社は、1830年(天保元年)の創業の鋳物造りの会社で、約200年の老舗企業やった。

知らず知らずのうちに、与謝野の深い歴史の沼に入り込んでいた。

野田川

与謝野駅から街道に並行して流れている野田川。

与謝野町は野田川が作り出した加悦谷と呼ばれる谷底平野に出来た町。

両側に山が連なり、その中心に川が流れ、上流に行くほど狭くなっている。見事なまでに、美しい谷底平野が広がっている。

加悦の町並み

旧加悦町役場庁舎

丹後ちりめん歴史館から、さらに自転車をこぐこと30分、重伝建地区の入り口にある旧加悦町役場庁舎に到着した。

与謝野町は与謝郡加悦町、岩滝町、野田川町が合併して出来た町。旧加悦町が丹後ちりめんの町として知られている。

ガイドマップなどはここでもらえるので、情報収集してから、重伝建地区に足を踏み入れた。

丹後ちりめんで繁栄した町とは、いかなるものだろうか?

ちりめん街道 ガイドマップ

色が濃くなっている部分が重伝建地区になっているちりめん街道。

加悦は丹後と福知山を結んでいた旧街道沿いに出来た町で、戦国時代に細川幽斎の重臣、有吉立言(ありよしたつのぶ)によって作られた。

街道沿いの町らしく、クランク状に折れ曲がった桝形が2箇所、設けられている。町全体の見通し悪くして、敵の侵入を防ぐためと言われている。

ちりめん街道1

加悦谷はメインとなる野田川以外に、両側の山から何本もの支流が野田川に流れ込んでいる。

この川は支流の一つ、加悦川。

豊かな水源が加悦谷の農業と丹後ちりめんを支えている。

1つ目のクランク。現在は道は真っすぐ続いており、ただのT字路だが、当時はここで直角に曲がっていた。

次の角には、早速、古そうな町屋が待ち構えていた。

ここは1888年(明治21年)の建築、濱見家住宅。平成初期あたりまで織物製造業を営んでいた。

この辺りで特に必見の建物が、1890年(明治23年)に創業した料理旅館 井筒屋。

ちりめん街道で現在も営業中の唯一の旅館となっている。

玄関には重厚な雰囲気の入母屋屋根の車寄が付いていて、高級な丹後ちりめんを着た人がお客で来そうな感じ。

料理旅館ということで、板前兼社長さんが料理にめちゃくちゃこだわっているらしく、地元食材を使った医食同源会席が評判とのこと。

大きな窓ガラスを作れなかった、昭和以前に多くあった格子窓。枠の取り方が中国っぽくも感じる。

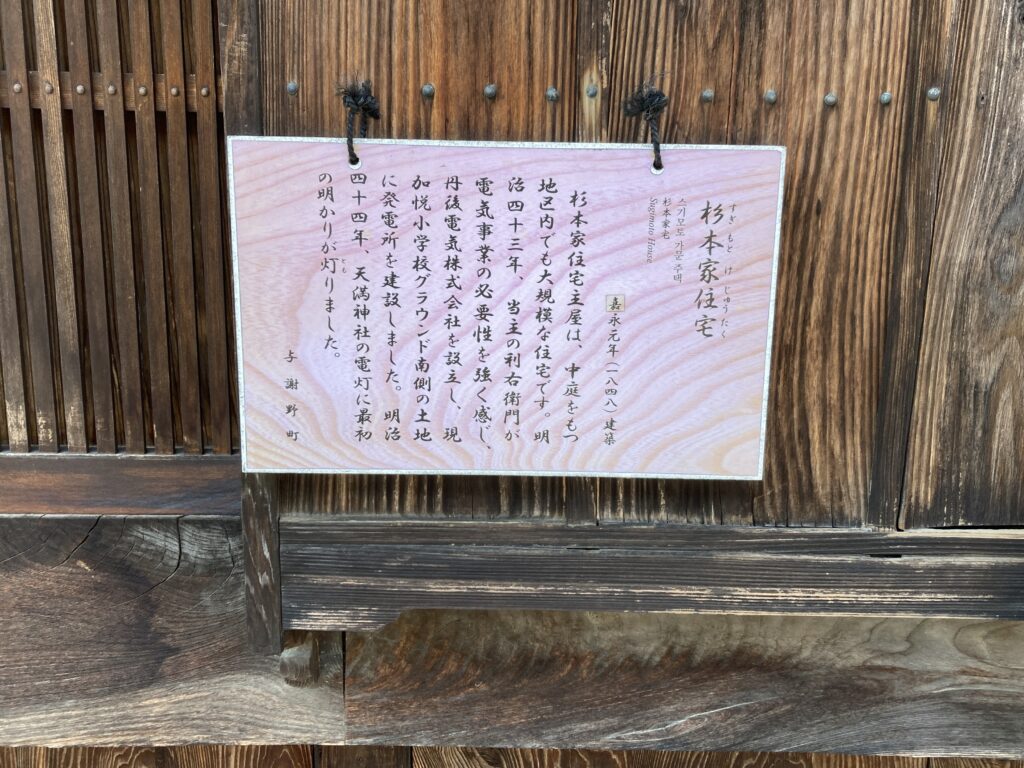

この建物はちりめん街道の中でもかなり古く、なんと江戸時代から残っていて、1848年(嘉永元年)の建築。

ちりめん街道内の伝統的な町屋には案内板が設置されていて、町全体が博物館みたいな感じになっている。

凄いのが博物館とは違い、たくさん貴重な文化財を無料で見て回れることが出来る。

中でも特に良かった建物を紹介して行こうと思う。

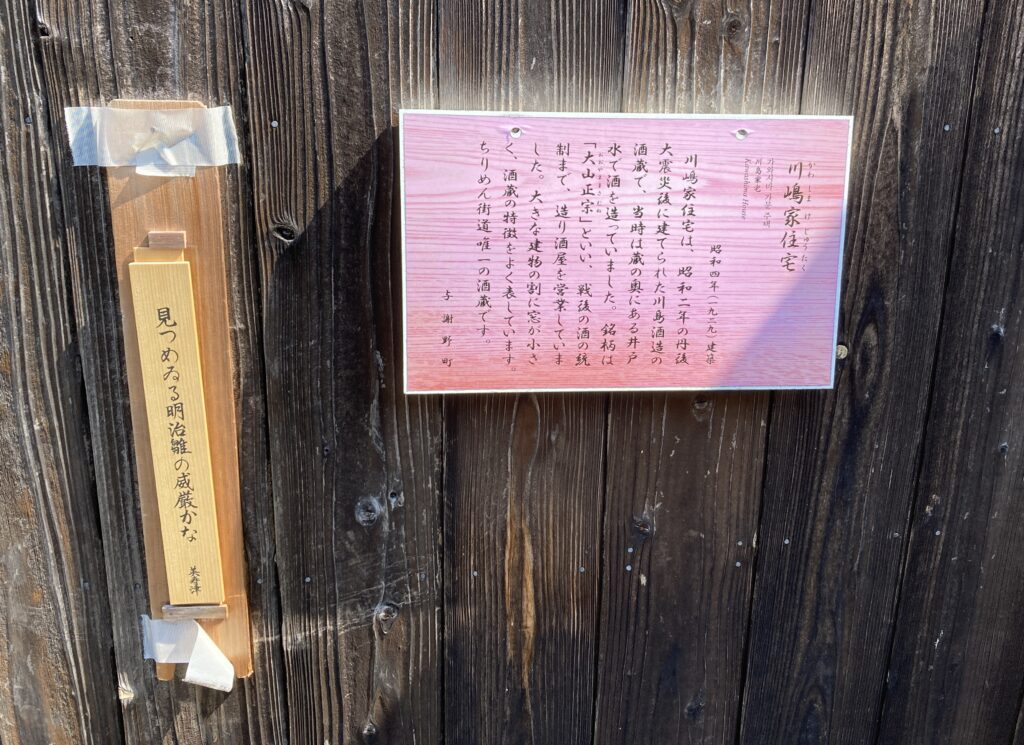

この辺りで特に大きな建物。いかにも酒蔵といった感じ。

古い町には付き物となっている造り酒屋だが、現在は営業していないらしい。

1927年(昭和2年)に丹後大震災があったらしく、その時に、倒壊したため建て直されたのが現在の建物となっている。

戦後の酒の統制まで営業していたと説明がある。聞くところによると、政府が重い酒税を課したことで、多くの蔵が倒産したらしい。ここもその犠牲になったのか。

横の俳句は何の関係があるのか、よく分からなかった。

小さな蔵に町屋が併設された佐々木家住宅。

大正初期に創業した、丹後ちりめんの製造会社、佐々木織物。今はコウジュササキ株式会社と社名が変わった。

右の建物が主屋で、一階が店舗になっている。横の入母屋屋根の蔵が仕事場、見えないが奥にちりめん工場があるらしい。

コメント