突然だが、日本一お寺が多い都道府県はどこだろうか?

京都か奈良だろうと思われるかもしれないが、意外な事に1位は愛知県なのである。では2位は?

次こそ京都か奈良だと思いきや、2位は大阪府。京都は5位、奈良に至っては16位。

大阪の中でも上本町界隈は日本屈指の寺密集地で、どこをみても寺だらけ。日本初の官寺、四天王寺もこのエリア。

また上本町にはギネスブックに登録されている企業がある(四天王寺に関係あり)。

今回は何故上本町に寺が集中しているのか町を巡り探ってみた。

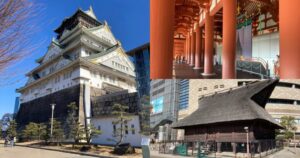

まずは天王寺の由来になっている大阪を代表する寺、四天王寺からスタートした。

上本町、3つの不思議ポイント

- 日本一の寺院集中地帯

- 都会のど真ん中で?! 名水が湧き出る井戸水

- 日本最古の寺院と日本最古の○○

上本町ってどこ

上本町は大阪城の南側、難波の東側に位置している。今回は天王寺から上本町までの谷町線沿い界隈を巡ってみた。

四天王寺

天王寺駅を降りて、北へ歩いて10分ほど。四天王寺南大門に到着した。

南大門が正門になるので、ここから入ることにした。

建立はご存知、聖徳太子。左の石柱に「日本仏法最初四天王寺」と書かれており、創建は593年で、奈良の飛鳥寺と並ぶ日本最古を寺院である。

中に入るとまた門があって、その向こうに塔が見える。

大抵、お寺の塔ってこんな真ん中ではなく、端っこにあることが多いと思うので、なんか変な感じがする。

調べたところ、塔が真ん中にあるのが四天王寺の特徴とのこと。

寺によって配置の違いがあって、塔やお堂が一直線に並んでいるのが四天王寺式配置というらしい。

分かりやすいイラストの案内図があった。

回廊に囲まれた空間に、中門・塔・金堂・講堂が一直線に並んでいるのが一目瞭然。

四天王寺が建てられた飛鳥時代特有の伽藍配置とのこと。

軸線を南北に取っていて左右対称になっているのが、平城宮などの宮城と似ている気がする。

仁王門を護っている阿吽(あうん)の仁王像。奈良の東大寺に次いで日本で2番目に大きい仁王像とのこと。

朱色の門に赤い阿形像と青い吽形像、渋い感じの東大寺の仁王像に比べてカラフルでポップな感じ。

四天王寺はこれまで災害で何度も倒壊や火災の憂き目にあってきたが、その度に大名や町人によって再建されている。

それだけ、大阪の人にとって四天王寺や聖徳太子に対する信仰や愛着が強いのだと思う。四天王寺は滅びひんで、何度でも蘇るで!と大阪の人が言ったかどうかは、知らんけど。

古い建物はなくても、伽藍が朱色に仕上げられていて、飛鳥時代そのままの姿で蘇っている。

回廊内に入る前に手水舎で手を清めていく。しかし竹筒からは水が出ていない。センサーで出るのかと思って手をかざしても、やはり出ない。

田舎の小さなお寺では水が枯れていることがよくあるが、こんな超有名な寺で水が出てこないとはどういうことなのか?

説明を読むと、井戸になっていてレバーを何度か上下させると水が出てくる仕組みらしい。凄い!こんな都会の真ん中で井戸水とは。

回廊内にはこの西重門から入ることが出来る。基本的に四天王寺は拝観無料だが、回廊内は入山料が必要。

寺に入った瞬間から入山料が取られる京都の観光寺院と比べたら、めっちゃ優しい。入山料も高くないし。

中に入ると、朱色の回廊に囲まれた空間に伽藍が配置され、より一層、飛鳥時代感が増した。

全てコンクリート造りだが、当時のまま復元しているとのこと。

五重塔の高さは39.2mで、法隆寺の32.55mより少し高い。どちらにせよ当時としては、目を見張るような高さだっただろう。

真っすぐに伸びた回廊。

何故か当時のお寺の伽藍配置って、中心の塔やお堂と回廊が繋がっていないのである。

雨が降ったらどうするんやろ?回廊の意味がないやん。

回廊の中にも井戸があり、龍の井戸と呼ばれている。

説明によると、中心伽藍の地下深くには青龍池があり、そこに住んでいる青龍が四天王寺を護っているとある。

井戸の天井には龍の絵が描かれていて、下の井戸の水面に映り込むというお洒落な細工がしてある。

井戸の中に龍は本当にいるのだろうか?

多少、影のような感じなのが映り込んでいるけど、なんか微妙…。

こういう中途半端なのが一番、コメントがし辛いな。

回廊内の建物内は全て観覧可能だったけど、写真撮影は禁止。

五重塔に入れるのは結構、珍しい気がする。1階の外壁には仏教画が描かれていて荘厳な雰囲気。

上にも登ることが出来、6階建てになっていた。最上階までの各階には、五重塔の形をした位牌が多数並べられていた。

金堂は四天王寺のメインのお堂で、堂内には聖徳太子をモチーフにしたといわれる本尊救世観音像があった。

聖徳太子とはこんな感じの人やったんかーと想像をしたりした。

像の周りには四天王寺の由来となった四天王像(東方持国天、南方増長天、西方広目天、北方多聞天)が配置され、太子を守っている。

四天王寺の始まりは蘇我氏VS物部氏の丁未の乱の時、蘇我氏についた聖徳太子が勝利したら、四天王にこの世の全ての人を救済することを約束し、勝利後にその誓いを果たすために建立した。

あと壁にはブッダの半生を描いた壁画があり、昔に読んだ手塚治虫のブッダを思い出した。

講堂は僧侶が説法や講義を行うところ。

広い堂内は薄暗く、阿弥陀如来坐像と十一面観音立像の2体の像が、ぼんやりと浮かんでいた。

こちらにも壁画があり、三蔵法師がインドへ渡り、中国に経典を持ち帰った西遊記の話が描かれいた。

仄かな薄暗さは映画館の様に、感覚を強制的にその場の世界観へ没入させ、本当に西遊記や当時の中国のお寺に来た気分になれた。

中心伽藍の回廊を出てその北側に行くと、幾つかの池が点在していた。その中で一番西側にあるのが丸池(鏡の池)。

説明によると、日照りで水不足になってもこの池の水が枯れたことがなかったらしい。

さっきの手水舎は今も使用可能な井戸であったけと、この丸池も地下水から供給されているようだ。

丸池のすぐ東側にある亀の池。池はに大量の亀が生息しているらしいが、どうやらお留守の様である。

池に架かっている石橋には舞台があって、日本三大舞台の一つになっているらしい。あとの2つは住吉大社と厳島神社。

石橋や水辺に連なる建物の雰囲気せいか、中国の伝統的な町並みを歩いているみたい。

東側の入り口、東大門の近くにある亀遊嶋辯才天。

ここは辯才天(べんざいてん)を祀っている。辯才天は元はインドの水と豊穣の女神サラスヴァティということで、水辺に祀られることが多い。

実は丸池からここまで全部同じ地下水なのである。丸池から亀遊嶋辯才天まで順番に、上の池・中の池・下の池ともいわれていて、ほぼ東西一直線に並んでるのだ。

歩いていて全く感じなかったが、上中下の名前のとおり、丸池から亀遊嶋辯才天へ向かって下り坂になっているらしい。

回廊の龍の井戸の解説に「水は東へ流れている」とあったが、丸池から亀遊嶋辯才天へ地下で繋がっていることを示していたのか。

亀の池と亀遊嶋辯才天の間には、もう一つ重要な水辺スポットがある。

堂内は写真撮影は禁止になっていた。

石の柵に囲まれた中には水が亀の口から湧き出ていて、亀形の水槽に注ぎ込まれていた。

ここの水は金堂の下から流れてきているらしく、龍の井戸と繋がっているらしい。

おそらく西から東へ流れている地下水脈が何本もあると思う。

ここでは水槽に戒名を書いた経木を浮かべて弔う「経木流し」をしている参拝者を多く見かけた。

実は井戸はここだけでなくて、天王寺七名水といってこのエリアには七つの名水の井戸があったのだ。

今はこの亀井の水と泰聖寺の金龍の水だけが現役で水が湧き出ている。後で金龍の水も見に行こう。

しかし何故、この付近には水が湧き出ているところが多いのだろうか?

答えは町を巡りながら解き明かしていこう。

あと一つ四天王寺で印象に残ったのが、この英霊堂。

お堂の中には明治の時に作られた超巨大梵鐘が吊られていて、その大きさは世界一だったらしい。

しかし第二次世界大戦の金属回収令で失われてしまったとのこと。

ただ、その名残を感じられる和菓子屋が近くにあるので、行ってみる。

西門から出て和菓子屋へ向かう。

仏教では極楽浄土は西方にあると考えられ、西門は極楽門といわれている。

実際、門の向こうにはスイーツという名の極楽が待っているのだー。

総本家 釣鐘屋

四天王寺にあった世界最大の釣鐘をモチーフにした釣鐘まんじゅうが名物の和菓子屋さん。創業は1900年(明治33年)。

店先に小さな釣鐘がかかっていて、一目で店を見つけられた。

もちろん、釣鐘まんじゅうを購入。

もう一度、四天王寺に戻って英霊堂をバックに釣鐘まんじゅうを撮ってみた。

こんな釣鐘が、お堂の中にあったんやなーって少しは感じることが出来た気がした。

撮影後は、スタッフが美味しくいただきました(笑)。

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 上本町・天王寺歴史観光 どこをみても寺と坂だらけ!?日本一の寺… […]