苗羽地区

マルキン醤油

ジョルジュ・ギャラリーから醤油蔵通りを南へ進むと、道の両側に近代的な工場と伝統的な醬油蔵が入り交じった景色が見えてくる。

ここが全国でトップ6に入る醬油メーカー、マルキン醤油の工場となっている。

道のかなり先まで工場が続いていて、さすが全国レベルの醬油メーカー。

マルキン醤油は筆者が子供の頃から、家で使われてきた醤油。筆者の味覚の育てた醤油なのだ。

冒頭でも触れたように、マルキン醤油は1907(明治40)年に、島の小さな醬油蔵元が融合して誕生した醬油メーカー。

その後も、様々な醬油会社を吸収合併して企業成長していき、現在は名古屋の醸造会社である盛田株式会社の子会社になっているみたい。

かなり観光に力を入れている様で、けっこう見どころが多かった。

まずは大正初期の工場を改装した記念館に行ってみる。

記念館に入ると、小さめの瓶詰め醤油と醤油ソフトクリームの100円引き券をもらえた。

入館料がタダ同然レベルになっているやん!ってのは言い過ぎかもしれんけど、めっちゃサービスが良い。

醤油樽が横になっていてこの中に入ると、めくるめく醤油の世界に誘われる。

醤油樽を抜けた先には、建物の梁に使われそうな太く長い木の棒が。

昔はこの木の棒を使い、てこの原理でもろみから醤油を絞りだしていた。ここで、ミニチュア版で「もろみ絞り体験」をさせてもらった。

搾りたての醤油は、普段の醤油より塩辛くなく深いコクがあった。これが火入れをしていない生醤油というらしい。

館内の天井は高く、木組みの迫力がすごい。

屋号のマルキンは、同じく香川県にある金刀比羅宮の社紋からもらったものらしい。

金刀比羅宮は海の神様を祀っていて、島で醸造業を行う業者にとっては航海や海上安全を祈る馴染み深い神社。

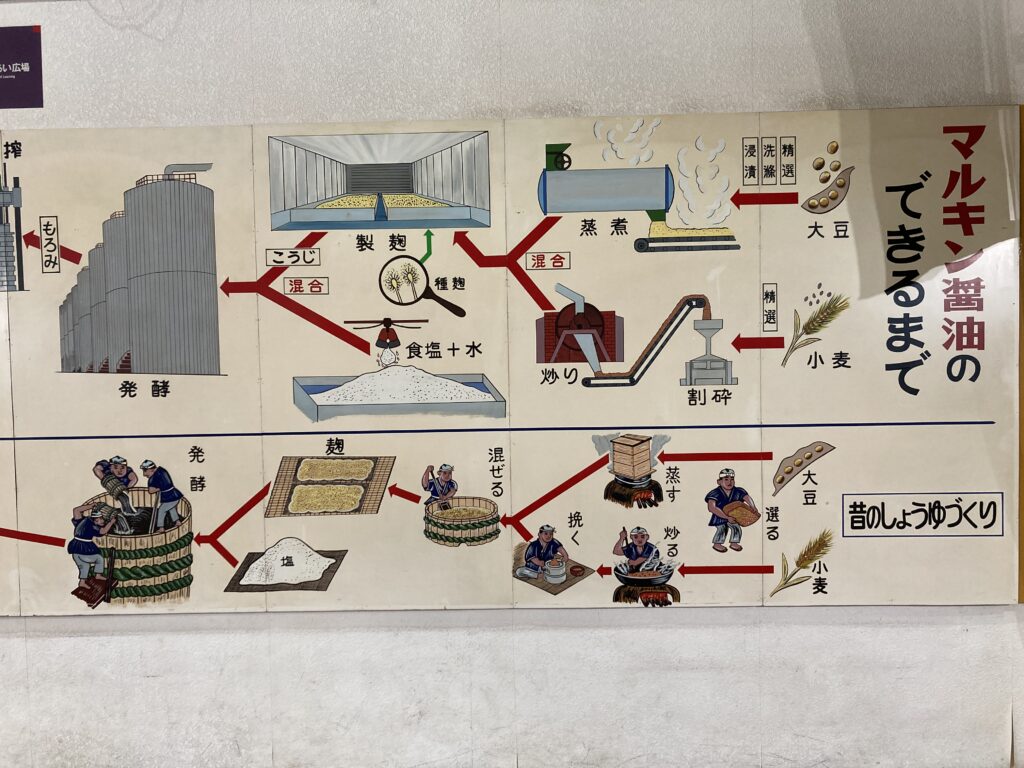

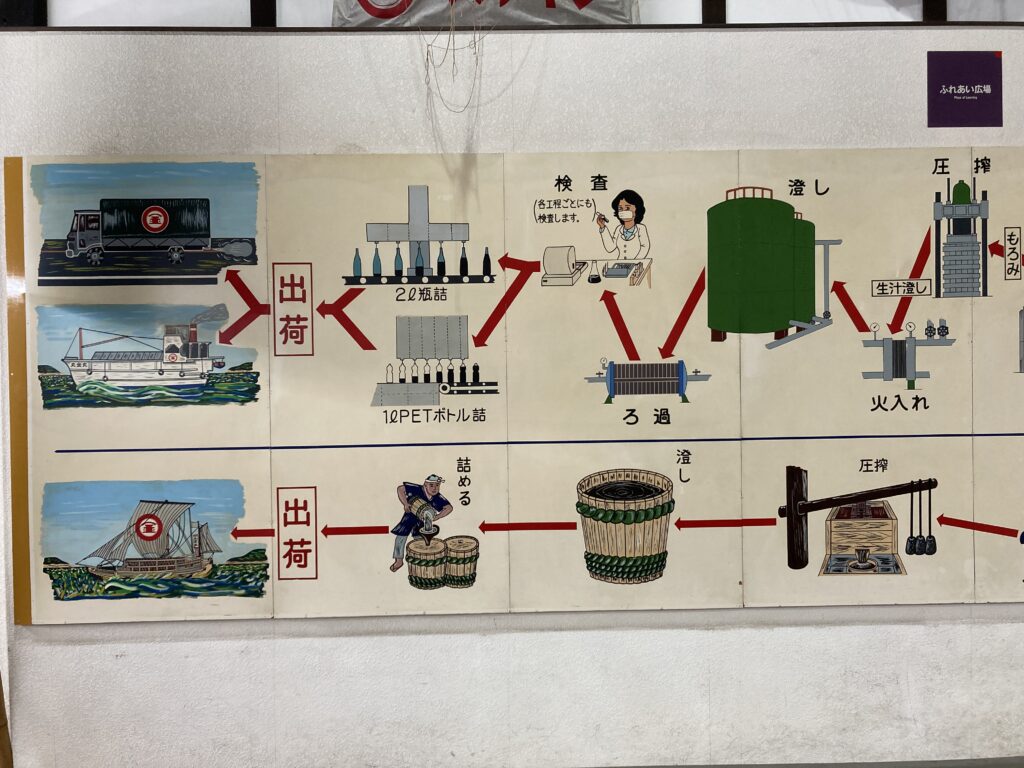

原料から完成までのフローチャートがあった。現代版と昔版で比較出来て面白い。

原材料は大豆、小麦、塩のみ。

龍野のヒガシマル醬油の薄口醬油は、これにプラスして米と甘酒が使われていた。

ヒガシマル醬油独自の製法で、一般的な濃口醤油は大豆、小麦、塩のみってことみたい。

今と昔で大きく違うのが、絞ったあと。今は火入れしてから濾過しているが、昔は火入れをしていない生醤油が当たり前だった。

火入れをすることで、酵母菌の発酵が止まって時間が経っても風味などが変わらない様にしている。

生醤油は時間が経つと、色や風味が変わってしまうことがあるらしい。

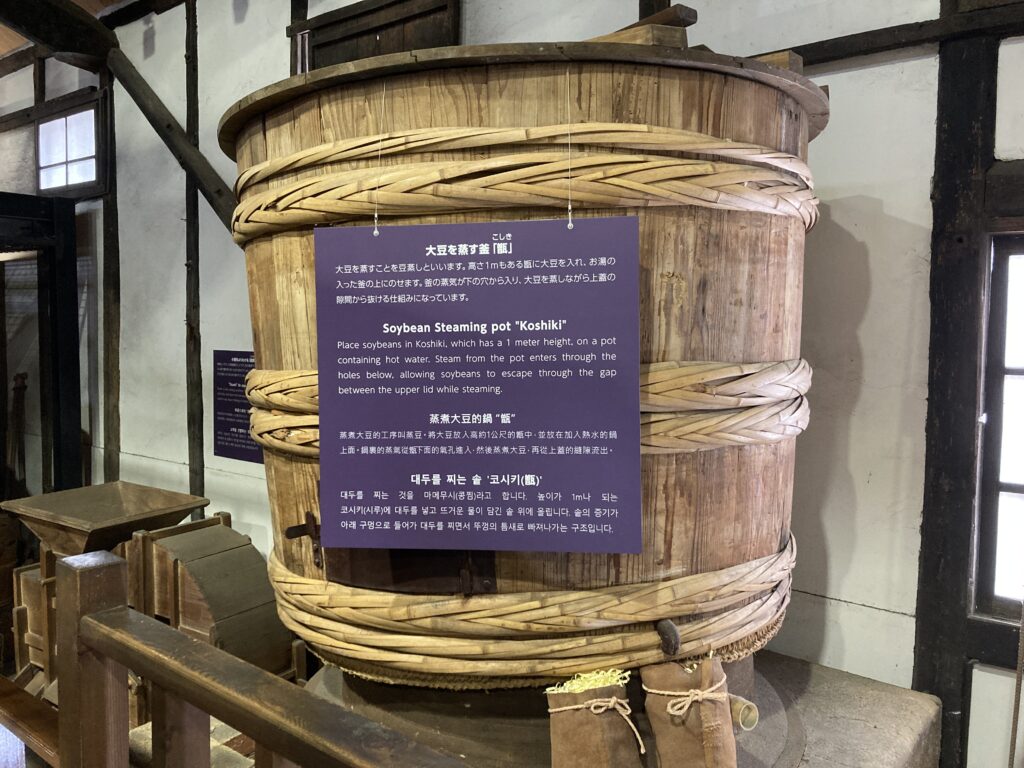

昔の醤油づくりに使っていた道具などが展示されているので、フローチャート順に見て行こう。

下の窯でお湯を沸かし、その上に大豆が入ったこしきを置いて、蒸す。

蒸した大豆と炒った小麦を混ぜ合わせ、麴菌を加える。それをこうじ室に並べて醤油麹を作り出す。

木桶に醤油麹と塩水をいれ、かき混ぜて発酵させる。その様子が模型になっていた。

マルキン醤油では、現在主流のステンレスやプラスチック製のタンクも使っているが、伝統的な方法の木桶仕込み醤油も作っている。

現在仕込み中の醤油蔵を見ることが出来るので、後で行ってみよう。

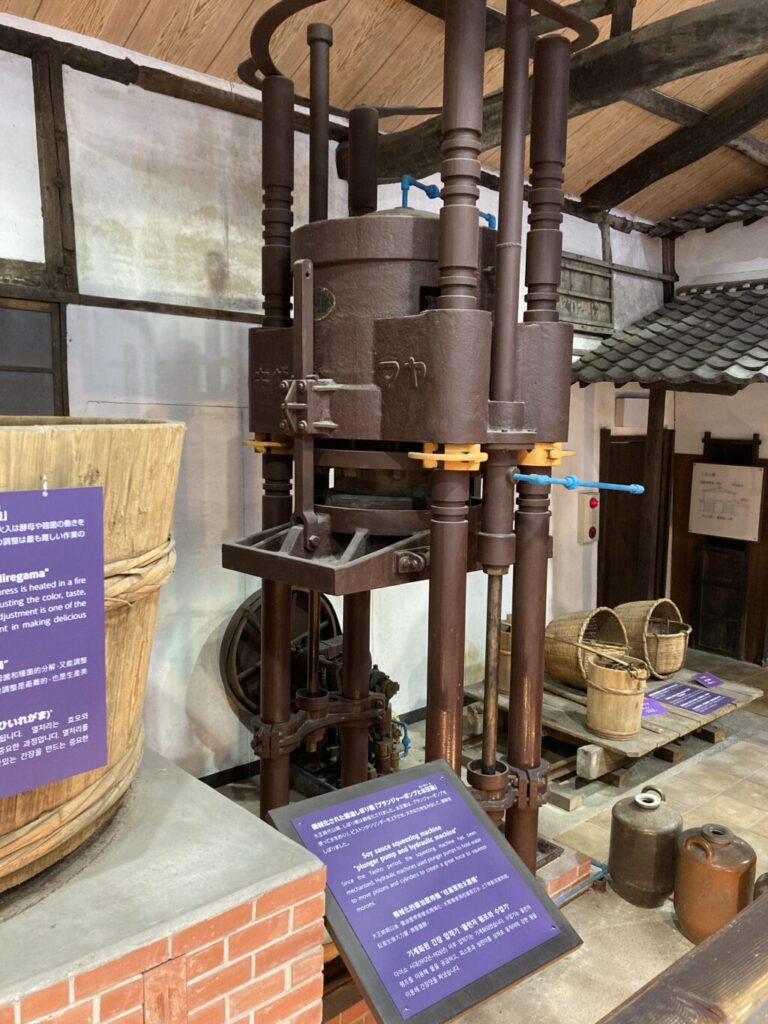

大正時代に使われていた圧搾機。もろみ絞りは、その頃になると木の棒ではなく、機械化されていった。

醬油しぼり機を叩いてみれば、文明開化の音がするって感じか。っていうか人の頭を叩くな(笑)

明治以降の象徴、火入れ釜。

鉄道系YouTuberを見ていると、レンガがイギリス積みかフランス積みか、説明しているシーンがよくある。そのせいで、多少詳しくなってしまった。

フランス積みは、一列の中で長いレンガと短いレンガを交互に並べる。イギリス積みは一列では同じ長さのレンガを並べ、列ごとに長いのと短いのを交互に積んでいく。

ここは微妙に違う部分もあるけど、基本的にはイギリス積みになっている。だから何や?って感じやけど。

次はクーポンをもらったので、醬油ソフトクリームを食べに行く。

記念館を出た、正面に土産物売り場になっている古い蔵がある。ここで醤油ソフトクリームを買うことが出来る。

醤油の町では、お馴染みとなっている醬油ソフトクリーム。味の違いまでは分からないが、甘じょっぱくて安定の旨さ。

次は、工場をぶらつきながら仕込み中の醤油蔵を見に行こう。

工場の先は海が広がっていて、マルキン醤油は海の真横に位置している。

記念館の醬油づくりフローチャートの出荷のところに、今も昔も船が描かれていた。

この辺りは湾になっていて、昔から天然の良港が数多くあった。

ここに、小豆島が日本三大醤油の一つとなるまで発展した謎を解き明かすカギがあった。

醤油づくりに必要な小麦と塩は島内で作っていたが、大豆は本州や九州から仕入れていた。

小豆島は本州と四国、九州を結ぶ船の往来が盛んで、材料の仕入れがしやすかった。

また、戦国時代の小豆島には優秀な水軍がおり、江戸時代になると海運業に転職した。

地元の優秀な海運業者のおかげで、生産した醤油を広い地域に販売することが出来たのだった。

もう一つ、醤油づくりに重要な要素がある。それは水の確保である。大きな川が無い小豆島ではどうしていたのだろうか?

その答えは、これから見に行く醤油蔵の近くにあった。

醬油蔵は、この先の路地を曲がった奥にある。

路地を曲がると、驚くほど長い黒板壁がどこまでも続いていた。奥にある醤油蔵ってどこにあるんや。

この辺りの醤油蔵と先ほどの記念館は、登録有形文化財になっている。

さすが全国一の木桶仕込み醤油づくりメーカー。

ここの醤油蔵は見学が出来る様になっている。ただ見学と言っても、今まさに仕込み中なので中に入ることは出来ない。

遥か彼方の窓から光が微かに見える。途方もないほどの奥行きがある醤油蔵には、数えきれないくらいの木桶仕込みの醤油が並んでいる。

醬油蔵はここだけでなく、他にも何棟もあった。小豆島が日本一の木桶王国と呼ばれるのも納得。

特にこの醬油蔵は、日本で最も多くの木桶を所有する天然醸造醤油蔵として日本記録に認定されている。

面白いことに小さな穴が付いていて、ボタンを押すと蔵の中の香りを体験出来るようになっていた。

ボタンを押して蓋が開いた瞬間、蔵内に閉じ込められていた醤油の濃厚な発酵臭が漂ってきた。

醤油蔵の横には貯水槽の様な大井戸があった。これが醤の郷での醤油づくりを支えていた水の供給源である。

小豆島は全体的に高い山地が多く、山に降った雨は地下にしみ込み地下水に変わる。

小豆島の地層は高い所から安山岩、火山角礫岩、花崗岩と3層になっている。どれも火山起源の地質で、割り目や風化すると帯水層が形成され、良質で豊富な地下水が蓄えられているのだ。

小豆島で醤油づくりが発達した要因まとめると、

- 醤油の発祥地、紀州湯浅との技術交流

- 島で生産されていた塩と小麦

- 海上交通の要所で、物流の利便性

- 小豆島特有の地質による良質で豊富な地下水

ということであった。

最後に苗羽地区を町並みを巡って、今回のブログの締めとしよう。

コメント