小豆島の名産品といえばオリーブをイメージする人が多いと思う。しかし、小豆島にとってオリーブは明治時代からのニューフェイスだ。

それよりも古くから付き合いがあるのが、醤油とそうめんである。

小豆島醤油は日本三大醤油の一つで、醤の里(ひしおのさと)と呼ばれるエリアには醤油蔵群が立ち並び、今も多くの老舗醤油屋が店を構えている。

今回は何故、小豆島が醤油づくりの島となったかをテーマに、醤の里を巡ってみた。

醤の郷を巡る3つのポイント

- 国内最大級の醤油蔵が並ぶ、独特の町並み

- 醤油の先祖「ひしお」を使った名物、ひしお丼

- 小豆島一の醤油メーカー、マルキン醤油で醤油見学

醤の里ってどこ

醤の里は、牛の様な形をしている小豆島の後ろ脚の付け根あたりに位置している。

近くの坂手港には、神戸港からの船が発着していて、関西からの玄関口にもなっている。

実際に筆者も、行き帰りともに坂手港を利用した。

今回は1泊2日でオリーブ公園と土庄を巡ってきて、最後に訪れたのが醤の里。

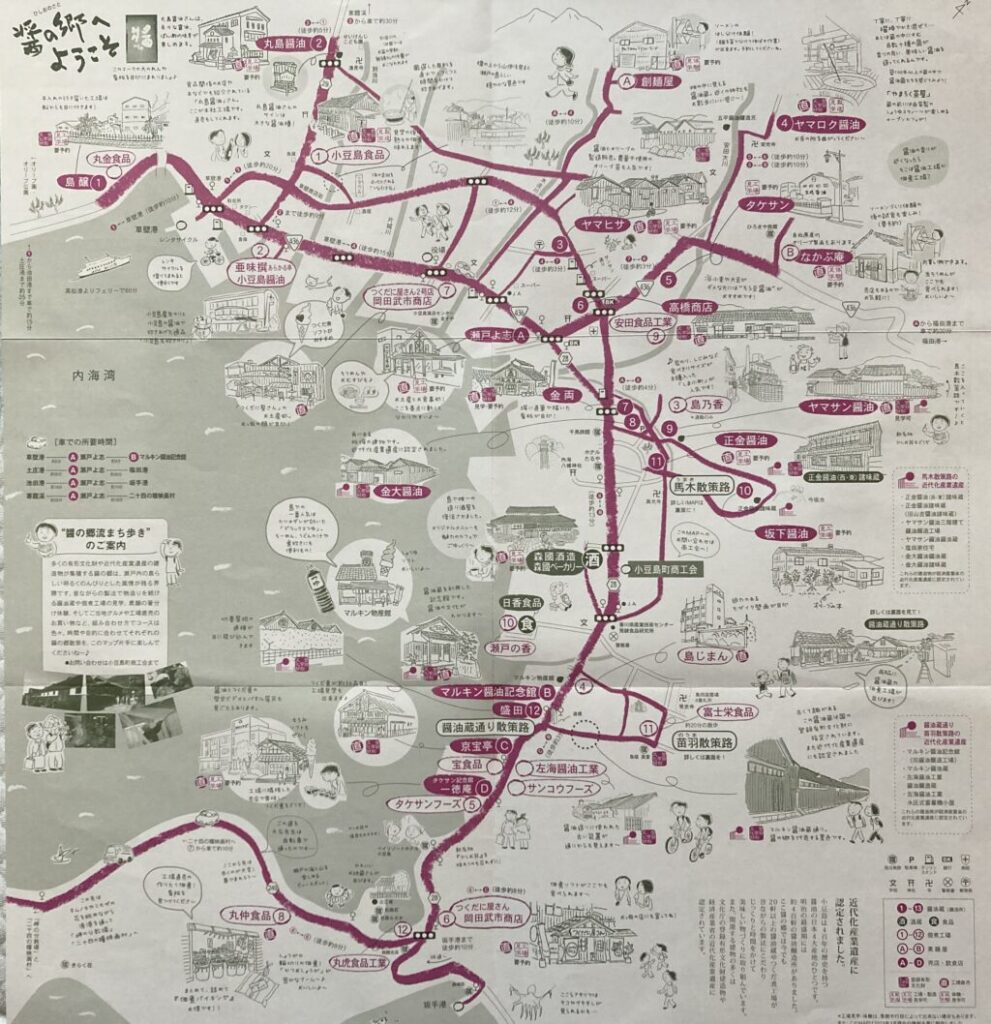

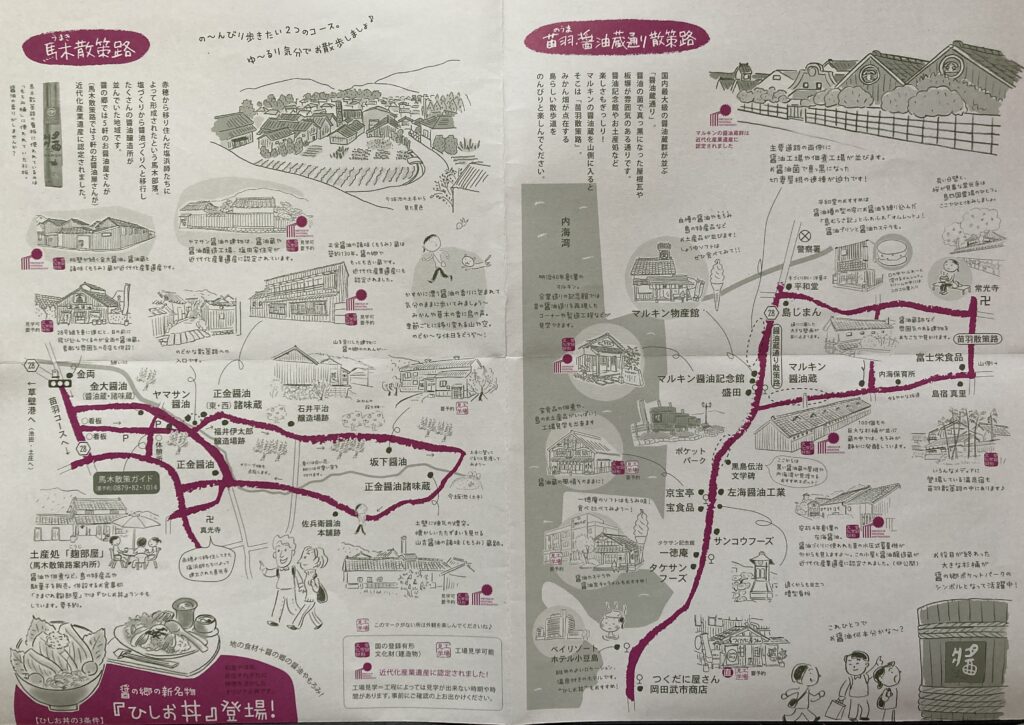

醤の郷 散策MAP

内海湾を囲む様に、醤油関連の業者が集まっている。最盛期には400軒の醤油醸造所があったらしい。

現在は数が減ったが、それでも20軒以上の醤油蔵や佃煮工場が営業を続けている。

数が減ってしまった理由を業者の方々に伺ってみると、一番の要因は機械化による大量生産が主流になり、小さな蔵元では太刀打ち出来なくなった事らしい。

そこで、小さな蔵元が力を結集し、全国屈指の醬油メーカーを生み出すことに成功している。それがマルキン醤油である。

特に伝統的な工場や蔵が残されている馬木地区と苗羽(のうま)地区。

苗羽地区の醤油蔵通りは、文字通り国内最大級の醤油蔵群が立ち並んでいた。

多くの伝統的な建物は「小豆島の醤油醸造業関連遺産」として近代化産業遺産に認定されている。

そんな遺産、初めて聞いたな。調べたところによると、幕末から戦前にかけて日本の近代産業の発展に貢献した建物や工場が認定対象らしい。こういう遺産は価値が分かりにくく、破却されてしまうことも多かったので、歴史的価値を理解してもらい未来に残すために制定されたらしい。

これは世界遺産や重伝建地区に加えて、新しい旅の目的になりそう。

土庄観光を終え、バスに揺られること約40分、醤の郷に着いた。ほぼ小豆島の端から端に移動したので、結構時間がかかった。まずは馬木地区を散策をしてみた。

馬木地区

金両醤油

バスを降り、持ってきた折り畳み自転車を組み立てる。バス停から少し自転車で走ると、醤の郷の石碑や醤油蔵のモニュメントが現れた。

この道は醤油蔵通りといって、日本一の醤油蔵密集ストリート。ここから醤油にまみれた一日が始まる。

醤の郷の老舗醤油メーカーの一つ金両醤油。創業は1880(明治13)年で140年以上続いている。

大きな木造の醤油蔵がその歴史の長さを物語っていて、国の登録有形文化財に指定されているレベルの貴重さ。

以前は蔵の中を見学出来たらしいが、文化財に指定されたことで規制がかかり、一般の見学は出来なくなったとのこと。

醤の郷には20軒近くの醤油醸造所があるが、ほとんどが見学は予約制か非公開になっているみたい。

アポ無しで行けるところが一軒あったので、後で行ってみる。

正面の建物は中に入れるようで、昔の醤油蔵がお店に改装されていた。

ここの人気商品は、正面奥の棚に並んでいる「だし醤油」と「ガーリックオリーブオイル」と仰っていた。

どれを買おうか迷うな~。他にも醤油屋さんは沢山あるので、ここで買い過ぎると、金銭的にも荷物的にもキツイ。

迷った結果、最優秀賞を受賞しているガーリックオリーブオイルを購入した。醤油とちゃうんかい!

金両醤油には意外な見どころがあって、金両醤油を創業した藤井家(現在は5代目)の旧本宅が醤油蔵の横に建っている。

醤油蔵だけでなく、この門や横の土蔵を含めた屋敷全体が国の登録有形文化財に指定されていて、庭園部分が観覧OKとなっていた。

門をくぐると石畳は屋敷の玄関に続いている。

屋敷内には入ることは出来ないので、左の方へ進んだところにある庭園を見に行く。

庭園には水っ気がほとんど無く、松と石組がダイナミックで荒々しい雰囲気を出している。

石が特徴的で小豆島の庭園って感じがする。小豆島のものかは知らんけど、

主屋は木造の2階建てで大正時代に建てられた。2階は虫籠窓が見当たらないので無い様に見えるが、一応厨子二階(つしにかい)があるらしい。

江戸から明治によくある様式で、本来1階建ての建物に天井を張った屋根裏の様な2階を厨子二階という。物置や使用人の部屋に使っていることが多かったらしい。

次は町並みを散策しに行こう。

ヤマサン醤油

藤井家旧宅前の路地を進んで行く。しばらくすると、またすぐに醤油蔵が並ぶ風景が現れた。

カーブした道に水路が寄り添い、両サイドには白漆喰と黒板壁が連なっている。

ヤマサン醤油は1846(弘化3)年の創業で、醤の郷では最も歴史のある醬油メーカー。

ここも醸造工場や醤油蔵に創業者(塩田家)の住宅が隣接しており、国の登録有形文化財になっている。

道を挟んで反対側が店舗になっている。

昔の蔵をリノベーションした店舗。ここはお土産だけでなく、食事も提供している。

のぼりに書いてある「ひしお丼」が醤の郷の名物。

古い木桶を利用したオブジェ。

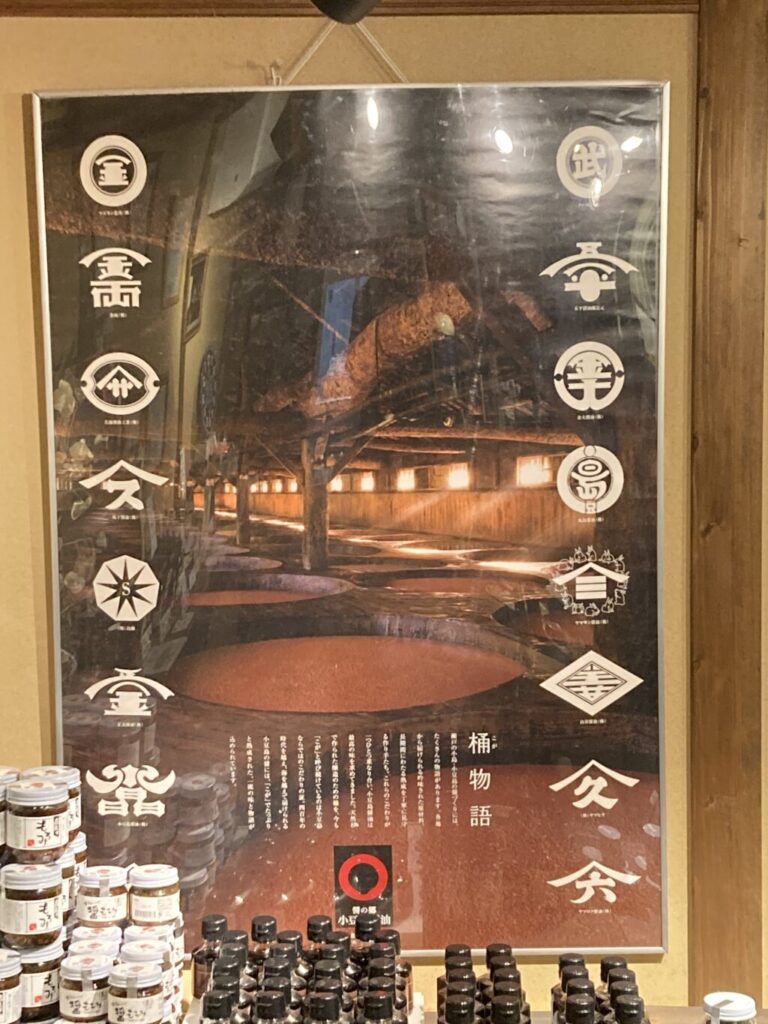

江戸時代は醤油の発酵・熟成に木桶を使うのが一般的だったが、今はステンレスやプラスチック製のタンクが主流となっているらしい。

しかし木桶仕込み醤油は、木桶に住み着いた微生物の働きで自然発酵させ、深い旨味を生み出すことが出来る。その味わいは蔵ごとに異なる特徴あり、クラフトビールみたいに蔵の個性を味わえる。

木桶仕込み醤油は全国的にごくわずかになってしまったが、そのうちの約3分の1が小豆島で作られているとのこと。

せっかく醤の郷に来たので、その中でも一番の老舗であるヤマサン醤油で醤油を買うことにした。

あと、ここの女将さんがめっちゃ面白くて、話が弾み色々と解説してもらった。

特におススメが、正面の張り紙にも書いてある再仕込み醤油。通常の2倍の原材料を使っていて、熟成期間も3年間と長い時間をかけて作られているとのこと。

引用元:ヤマサン醤油公式ホームページ

瓶詰めと袋詰めバージョンもあったので、こちらを購入した。旅行者の気持ちをよく考えてあるなー。

しょっぱさよりもコクや深みが勝っていて、卵かけご飯にめっちゃ合う。

味わいが深いせいか、少しかけるだけでしっかりと味を感じる。連日使っていても全然減らない。

ポスターに描かれいてる社紋は、醤の郷の全醤油メーカーの社紋。商売敵って感じではなく、協力して小豆島の醤油づくりの伝統を守り続けている感じ。

小豆島では醤油づくりに使う桶の事を「こが」と呼ぶ。「こが」は小豆島の醤油づくりで味を左右する超重要アイテムで、普通の桶と区別する独自の呼び方が生まれた。

実際、小豆島には全国の木桶の約3分の1が集中しており、木桶王国とも呼ばれている。それだけ「こが」に並々ならぬ誇りやこだわりがあり、それが他で失われた木桶仕込み醤油が小豆島で生き残っている理由かもしれない。

コメント