角長

北町通りを進むと、古い醤油醸造所が立ち並ぶ独特な風景が。近くを通るだけで醤油の香りが漂ってくる。

大仙堀側からも見えた、黒板壁の建物に飛び出した煙突。この辺りの建物は、湯浅一の老舗醤油醸造所、角長の醬油蔵。

この目に写るほぼ全ての建物が、国の重要文化財に指定されている。いきなり湯浅の本気を目にしてしまった。

角長は1841(天保12)年の創業で、湯浅で最も歴史がある醤油醸造所。ここが店舗になっている。

裏側は大仙堀に面しているので、商品の搬入に最も便利な一等地に位置している。

ここは人気料理漫画の「美味しんぼ 日本全県味巡り和歌山県編(103巻)」に登場していて、必ず訪れようと思っていたお店。

角長の店舗から南に伸びる浜町通り。重伝建地区内の縦の道は、西から浜町通り、中町通り、鍛冶町通りとなっている

角長は名前の通り、北町通りと浜町通りが交わるT字路に店舗を構えている。

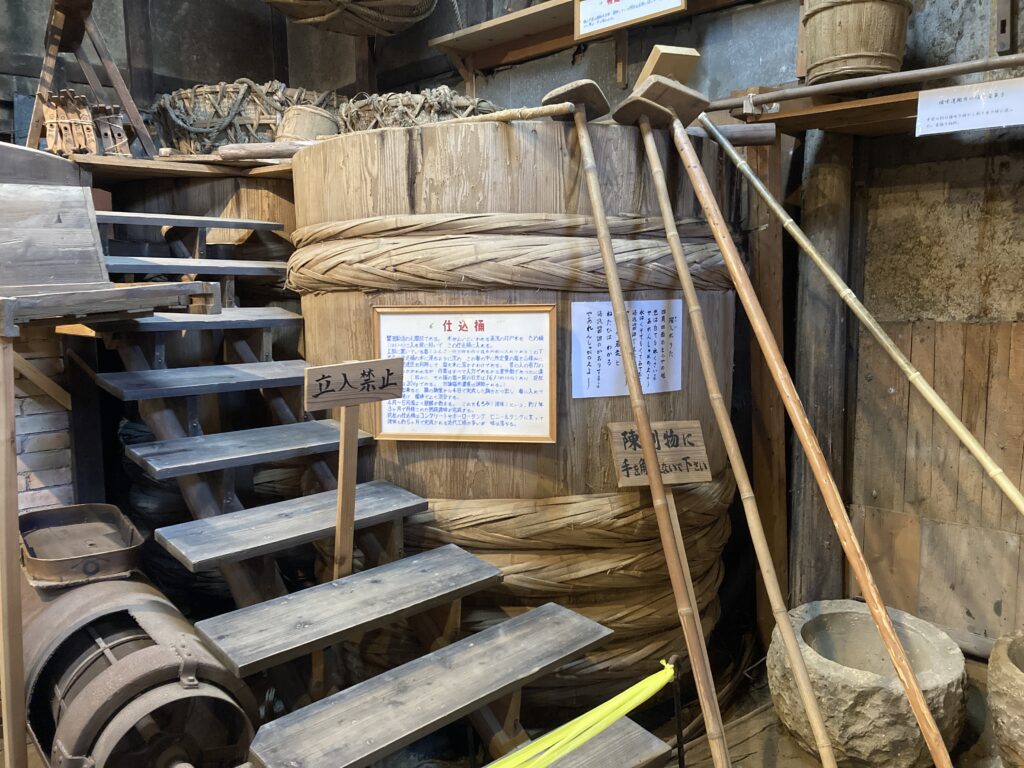

左の建物は、1866(慶応2)年に建てられた醤油蔵。今は資料館になっていて、醤油づくりに使われた昔の器具が展示されていた。

建物には日本遺産「最初の一滴、醤油醸造の発祥の地 紀州湯浅」の案内が。湯浅は重伝建地区だけでなく、日本遺産にも認定されているのだ。

「最初の一滴」ってネーミングがカッコイイ。この町から醤油が始まった感じが伝わってくる。

美味しんぼみたいに、実際の醬油蔵内は見ることが出来なかったが、ここは無料で見学が出来るようになっていた。

元醬油蔵で、現役に活躍していたときは、木桶が並べられていた。

解説によると、醬油麹は醤油を発酵させる木桶だけでなく、天井や梁にも酵母が付着しているらしい。それが発酵に大きな影響を及ぼすので、蔵そのものが角長の宝であるとのこと。

デカい仕込桶。美味しんぼによると、角長では吉野杉の木桶を170年近く経った今も使っているとあった。

この桶に水と塩、醤油麹を入れて、横の櫂棒でよく混ぜて発酵をうながす。

角長では約1年~1年半かけて完成するらしい。

資料館は隣にもあり、そこにおられた女将さんの解説によると、一般的に出回っている大量生産醤油の発酵期間は3~6ヵ月程らしい。

発酵期間が短いと、味がトゲトゲしい塩辛さで深みにかけ、色合いも醤油らしい黒さがなく、着色料としてカラメル色素で色付けしていると話を伺った。

老舗醤油醸造所に必ずある長い木の棒「締木」。てこの原理と石の重さを活用した搾り機。

仕込桶で十分に発酵したもろみを、絞り袋に入れて、締木で醤油を絞り出す。

職人蔵の隣には、比較的新しい感じの蔵が建っており、ここも醤油資料館になっている。

見て楽しい感じのパネルやジオラマの展示やビデオ上映があり、角長の醤油について分かりやすく学べるようになっていた。ただ、写真撮影禁止であった。

職人蔵で紹介した発酵期間の話をされた女将さんのマシンガントーク解説がめっちゃ面白くて、つい時間を経つのを忘れてしまった。

太田久助吟製

角長から北町通りを進む。古い町屋や醤油蔵の統一感のある町並みが、途切れることなく続いている。

明治初期頃に創業した太田久助吟製(おおたきゅうすけぎんせい)。元々は醤油醸造所だったが、いまは湯浅名物「金山寺味噌」の専門店となっている。

金山寺味噌とは、野菜が大量に入っている味噌で、調味料ではなく漬け物感覚で食べる「おかず味噌」。

後で訪れる、興国寺の覚心という鎌倉時代のお坊さんが、中国から湯浅に伝えたのが始まり。

実はこの味噌が、醤油が生み出されるきっかけとなった。その解説はまた、後ほど。

店内も江戸明治のような雰囲気が残されている。左奥には帳場格子があって、昔のレジカウンターになっていた。

せっかく湯浅に来たので、こちらで金山寺味噌を購入した。

保存食という点は漬物と似ているが、味わいは塩味だけでなく甘みもあった。ご飯はもちろん、冷やっこにのせて食べても美味しかった。

購入はこちらから↓

北町道り

太田久助吟製のお向かいには、町屋を改装した休憩所があった。ここも元々は太田家の家屋であったらしい。

湯浅の町屋では、珍しい妻入り建築となっている。

引き続き北町通りを散策していく。

太田久助吟製の隣、T字路で見つけた建物は、窓が全くなく白壁で塗り固められている。

看板には「紀州湯浅 庵茶屋の和」とあり、ネットによると食器やアクセサリーのお店らしいが、この時は閉まっていた。

江戸時代の古民家を改装したカフェがあった。今回は時間が押していたので、寄れなかった。

町屋カフェは、伝統的建築の町巡りの魅力の一つになっている。

古い町並みの魅力って、気忙しく移り変わる現代社会で、変わらないものがあるという安心感だと思う。

築100年以上の建物で過ごす時間は、喫茶店の本来の意義である「くつろぎの空間」を最大限に高めてくれる。

あっちもこっちも巡りたいと、気忙しく観光してる筆者は、時間に追われている現代人そのものであった(笑)

こちらの店はデカデカと「麹屋」と掲げており、文字通り、醤油の麴菌を製造販売しているらしい。麴菌って売ってるもんなんや?!

左の案内によると、「内伝麹屋」は津浦家が1811(文化8)年に創業した。

建物は1878(明治11)年の建築。今は営業されていないようで、資料館として公開中とのこと。

この時は、公開中とは気付かず、ふつうにスルーしてしまった。写真で見直しても、とても見学可能に見えへんで。

旧栖原家住宅

北町通りから鍛冶町通りへ曲がる。鍛冶町通りも多くの伝統建築が立ち並んでいる。

ここはその中の一つ、「フジイチ」という屋号で醤油醸造を営んでいた栖原家住宅。

現在は廃業しているが、1874(明治7)年に建てられた町家が保存されている。

ここでは、他では見られない湯浅の醤油醸造家の住居を見学することが出来る。

入ってすぐにあるのが、店舗ゾーン。ここで醤油の販売業務が行われていた。

昔の商店の象徴といえる帳場格子があって、レジの代わりにソロバンで計算し、帳簿につけていた。

店舗の奥へは通り庭で繋がっていて、細くて長いウナギの寝床の京町家タイプ。店舗の横はいきなり台所で、店主一家のプライベート空間になっている。

台所と通り庭の上は、2階がなく天井が高いため、非常に広く感じる。

写真では見えないが、通り庭の上には虫籠窓があり、自然光を取り入れているので、明るくなっている。

採光のため、土間の天井が高くなっているのはよく見かけるが、台所の天井が高いのは珍しく、湯浅の町屋建築の特徴らしい。

台所では火を使うことが多いので、湯気や煙をより高い場所に逃がして、部屋を涼しくする工夫とのこと。

通り庭を挟んだ反対側の部屋には、大きな醤油桶が置いてあった。

出荷前の醤油は、この大きなすまし桶に保管され、出荷時に桶から瓶や樽に詰め出荷していた。ここはそのための作業場となっていた。

正面奥の扉の向こうはすぐ外で、効率よく醤油を運び出せる造りになっている。

これも湯浅の醤油醸造建築の特徴の一つ。

店舗から奥へ入ったところには、上質な感じの客間があった。

今でいう貴賓室で、上客や長年のお得意様をおもてなしするための部屋となっていた。

横を見ると、庭があり、コンパクトな枯山水庭園って感じ。

庭の木はウバメガシで、有名な紀州備長炭の原料となる和歌山県を代表する木だと、ガイドの方に伺った。この家が建てられる前から、同じ場所にあったらしい。

元々あったウバメガシを活用して庭を作るって、センスが素晴らしいなー。そのおかげで紀州備長炭の話も聞けたし。

実際に当時の商談の場でも、ちょうどいい閑話になっていたかもしれない。

あともう一つ、面白い観光体験があって、当時のフジイチの醤油醸造の様子をVR体験が出来るようになっていた。フジイチの店主っぽい人が湯浅弁で解説してくれて、ホンマに地の醤油職人が案内している感じがした。

通り庭を抜けて、家の裏へ行くと空き地のような空間になっていた。

当時はここに、醤油を仕込む仕込蔵や、火入れをしたりする釜場跡があった。残念なことに、施設は完全に撤去されてしまっていた。

次は、そろそろお腹が空いてきたので、昼食を食べに行った。

お食事処 かどや

前にも一度、湯浅に来たことがあって、その時も来たお店「お食事処かどや」。めっちゃ美味しかったので、リピートしてみた。

場所は湯浅駅の近くなので、昼くらいに湯浅に着いたときは、観光前に寄れてかなり便利な立地。

醤油と並ぶ湯浅の名物と言えば「シラス」ってことで、前回は生しらす丼を頂いた。

今回は何にするか迷っていたら、干物定食が目に入り、魚を選べるようになっていた。その中で見たことがない「あい」という魚が書いてあった。

店の方に伺うと、湯浅付近の地魚らしいなので、あいの干物定食に決定した。

これは本当に大正解で、これまで食べた干物の中でもトップクラスに旨かった。個人的にはシラスより上やわ。

ちなみこの時は気付かなかったが、「あい」も美味しんぼに登場していた。美味しんぼでは「アイの刺身は皿までなめる」というくらい美味しいとあった。

初めての魚に舌鼓を打ったところで、重伝建地区に戻り、引き続き町巡りをしていこう。

湯浅の路地 小路小路

鍛冶町通りに戻ってきた。鍛冶町通り付近は小路小路(しょうじこうじ)と呼ばれる路地の曲がり角が何カ所もあった。

詩人の野口雨情も訪れてことがあるようで、行灯には

「紀州湯浅は しょうゆの本場 名所古跡の あるところ」と書かれている。

そんなことをいわれたら、路地に吸い込まれてしまう他ない。

路地に迷い込んだ先は、江戸明治というより昭和っぽい感じがした。

昭和な雰囲気の中で、独特なデザインの塀を持つ建物を見つけた。

路地が狭すぎて、正面から撮ることが出来ないぞ。

2階が低い虫小窓になっているので江戸明治の建物っぽいが、入口を中心にシンメトリーになっていたり、塀の上には六角錐の瓦飾りが載っていたりと、今までに見たことがないデザイン。

ここは明治前期に建てられた銭湯で、通称「甚風呂」と呼ばれていた。

開業は幕末で昭和の終わりまで営業していたが廃業し、今は資料館になっている。

あまり時間がなかったので、ここはサラッと見る程度にとどめておいた。

甚風呂から少し進んだところには、綺麗なベンガラ格子が目に付く無料休憩所、湯浅まちなみ交流館があった。

元は、旧小川家の町屋で、かなり大幅な改修工事がされたらしい。観光客だけでなく、地元の人の憩いの場にもなっているようであった。

次は重伝建地区から離れ、湯浅で最も歴史があり、日本遺産になっている神社に行ってみる。

顯國神社

大仙堀の道に戻り、山田川沿いに東へ進んで行く。途中で山田川は左に逸れていくが、そのまま道なりに真っ直ぐ進むと、左手に大きな鳥居が見えてきた。

読み方が全く分からなかった神社、顯國神社(けんこくじんじゃ)は湯浅大宮といわれる湯浅町の総鎮守。

創建は801(延暦20)年、初代征夷大将軍で有名な坂上田村麻呂が「大国主命」を祀ったのが始まり。

その時は別の場所にあったが、1144(天養元)年、湯浅の土豪「湯浅宗重」によって現在地に遷され、湯浅の守り神となった。

湯浅氏は藤原秀郷の子孫といわれていて、平安時代末期から湯浅荘を本拠地とした一族。

鳥居をくぐると、手水舎と立派な大門があった。

元々、鳥居は大門、参道、本殿と一直線の位置にあり、手水舎も大門と鳥居の間の右側にあったらしい。前の県道の影響で左にズレた位置に移されたらしい。

鳥居から一直線に、大門や参道が見えた方がカッコイイのに残念。

湛水(右から左へ読む)と書いてある手水鉢は、日本遺産の文化財で、1748(寛延元)年に房総半島(千葉県)の漁民が奉納した。

千葉県となんの関係が?と思ったら、湯浅を含む紀州の漁師は、房総半島まで漁に出かけていっていたらしい。そのまま房総半島に移住した者もおり、醤油が関東に伝わるきっかけとなった。

広い境内に拝殿と摂末社が南向きに並んでいる。

社殿の後ろは鬱蒼とした森となっていて、神社の創建前からこの辺りに広がっていた。昔から「一夜の森」「暁の楓」と呼ばれ大切にされているとのこと。

秋には例大祭が開催され、熊野古道詣を再現した平安時代の衣装での行列や、日本遺産になっている三面獅子舞が披露される。

ここの獅子舞は変わっていて、オニとワニが獅子を退治するという、不思議な設定になっている。

次は少し距離があるが、醤油蔵見学や櫂入れ体験など観光に力を入れている醤油醸造所に行ってみる。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 紀州湯浅歴史観光 日本の味はここから始まった。醤油を生み出した町を… […]

[…] […]