ごせ料理koe

御所まちから柳田川を渡ったところにある、ごせ料理koe。

店の入り口の前に、堂々と車が停めてある。営業妨害やん。

というのも駐車スペースが狭くて3台しか停めることが出来ず、この位置も駐車スペースらしい。

取り敢えず店は営業中なので一安心。

季節によって内容が変わるごせ町定食を注文した。

パッと見は、一般的な和食定食って感じやけど、ほとんどに御所産の食材が使われているらしい。

丁寧で上品な味付けで、体に優しい感じ。特にとろろ汁と鴨汁が素晴らしかった。

健康に罪の意識を感じさせることなく、お腹いっぱいなれた。そろそろハイカロリーなお食事は控えたいお年頃なので、こういうヘルシーなメニューは嬉しいところ。

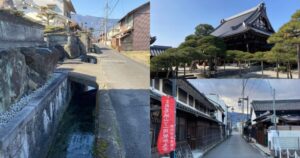

背割下水

御所の町巡りをしていると、水路を町の周りだけでなく、町中にも見ることが出来る。

この水路がもう一つの御所の見どころ、背割下水。家から出る生活用水や雨水を、排水するための下水溝の役割をしている。

現在も活用されているようで、排水口から背割下水に流れるようになっている。雨の日に見たら面白そう。

背割下水は、場所によってはコンクリートになっているが、ここは石積みになっていて、当時の雰囲気を感じられる。

石積みを残すことは、かなり手間がかかることらしく、御所の人々の努力があってこそ。

それをタダで見せてもらえて、ありがたいと言う他ない。文化財の価値を、人気や拝観料の多寡で判断してると、見誤ってしまうなとつくづく思った。

ちなみに背割下水の箇所も江戸時代の地図通りで、ここまで多くの背割下水が残されているのは、御所まちだけだと思う。

唐突だが、町の境界って一般的にどこで区切られているだろうか?

筆者は道が境界になっているイメージを持っている。多くの方も同じではないだろうか。

しかし、御所まちでは道ではなく、背割下水が町の境界線になっているのだ。丁度、この背割下水を境にして左が神宮町、右が六軒町となっている。

背割下水は元々、大坂城築城の時、豊臣秀吉によって大坂の町に造られた。大阪の町割りにも道ではなく、ビルとビルの間などに、境界線が出来ているところがある。

江戸時代、御所を整備した桑山元晴は、豊臣家の家臣だったので、秀吉流の町作りが受け継がれているのだと思う。

意外なポイントで大阪との共通点があって面白い。

前喜商店

何屋さんかよく分からないけど、りんご飴ののぼりが出ている。今、流行っているりんご飴専門店だろうか?

実は筆者は、りんご飴を一度も食べたことがない人間なのである。そのまま食べて美味しいりんごを、あえて砂糖で甘くする意味が分からないのだ。

この日は、筆者の歴史上、初めてりんご飴を購入を決意し、食した日になった。

やはり、お昼ご飯が淡白すぎて、お腹が減ってきてしまった(笑)。

前喜商店は明治創業の砂糖の卸売問屋。最近、直接販売も始められ、砂糖菓子も売られているみたい。

近所の方も買いに来ておられ、砂糖の専門店が作るりんご飴となると、きっと美味しいに違いない。

生まれて初めてのりんご飴体験は大満足だった。特によかったのが皮まで食べれたこと。りんご飴ってそういうもんなん?

しかし一度、屋台のりんご飴も食べてみないと、ここのりんご飴の真価が分からないな。

いきなり最高のりんご飴を食べたのは、筆者にとって不幸だったかもしれない。

東御所編へ続く。

最後までお読みいただきありがとうございました。

西御所まち Googleマップ

西御所まちへのアクセス

近鉄御所線またはJR和歌山線 御所駅下車 徒歩5分

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] […]

[…] […]