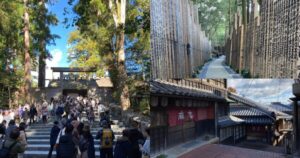

西御所の町並み

町中の至る所に伝統建築が残りまくりで、重伝建地区になってないのが不思議なくらい。

左下の角に京都でよく見かける、いけず石を発見。いけず石とは外壁の損傷を防ぐために、家の敷地の角に置く石のこと。

京都だけかと思っていたら、日本全国にあるらしい。特に碁盤目状の町では道を曲がる際、人や荷車、今は自動車が家の壁に当たることが多かったので、設置されることが多いみたい。

御所まちの人も、いけずなんかと思ってちょっとあせった。そういうのは同じ御所でも、天皇が住んでいたという過去の栄光しかない、元祖いけず民だけで十分である。

登録有形文化財に指定されている中井家住宅。

中井家は江戸時代に庄屋(村役人のこと)を務めていた家。この家に御所まちの江戸時代の地図が、残されていた。

地図だけでなく、江戸時代の公文書や貴重品が多数保管されている。

古い町巡りをしていると、こういう貴重な伝統家屋は、見学可能になっていることが多いのだが、ここは入ることは出来なかった。

何故かというと、今も普通に中井家の方々が、住んでおられるからなのだ。

御所まちでは、伝統が観光になっているのではなく、今も普段の生活が続けられているのである。

ただ、年に一度だけ中を見るチャンスがあるみたいで、毎年11月に行われる霜月祭では、町屋の特別公開が行われるとのこと。これは必ず行かなくては。

写真は中井家の駒寄にあった壺。中井家の屋号が茶売屋だったので、茶壺だろう。

鳥居も無い小さい神社にもかかわらず、大神宮とはこれ如何に。

大神宮とは伊勢神宮のことで、江戸時代、伊勢神宮への参拝ブームが巻き起こった。

御所まちは伊勢へのルート上にあるので、多くの旅人が立ち寄った。ここがその宿泊地だったらしい。その跡地に神社が建立された。

奈良県は伊勢に近いせいか、大神宮(太神宮と書いてあるところも)や大神宮の灯篭をよく見かける。

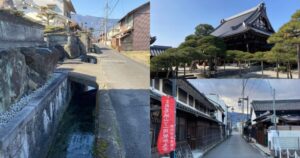

瓦屋根に虫籠窓、京格子、駒寄があって、京都の町屋みたいな雰囲気。

今の生活に欠かせない室外機や郵便受けが付いていて、ここもただの骨董品ではなく、今も生きていることが実感できる。

どの家も2階が低くて、江戸時代の町屋って感じ。

江戸時代は「町人が武士を上から見下ろしてならない」というルールがあったので、屋根裏のようにしか作れなかったのだ。

不思議な屋根の家があった。中心部分だけ瓦屋根ではなく、見たことがない屋根になっている。一体これは?

調べたところ、これは大和棟といって、屋根の両端は瓦屋根、中心部は茅葺屋根という二つをミックスした形式。(今は茅葺保護の為、銅板で覆われているらしい)

瓦屋根は高価だが、防火に優れているので、隣家と接する両端は、瓦屋根を採用したとのこと。

ここは幻といわれる万年筆、モリソン万年筆を作っていた会社の本社跡。

モリソン万年筆は大正から昭和にかけて、世界と肩を並べた万年筆メーカー。

安いボールペンにおされ製造を停止し、現在はリノベしてカフェ&バーとして営業している。

世界と肩を並べるメーカーが、御所にあったとは驚き。

中で珈琲でも飲んで、ゆっくりしたかったが、筆者には御所まちの全ての道や環濠、背割下水を見なければならない使命があるので、ここでのんびりはしていられない。

先を急ごう。

ちょっと洋風の香りがしている建物があった。ここは明治4年に開局した御所郵便局。

この辺りが西御所のメインとなっていた本町エリアで、町のちょうど真ん中に建っている。

是非とも中を拝見したいが、扉は固く閉ざされていた。ここも、霜月祭のときしか入ることは出来ない。

妻入り屋根の町屋を発見。

妻入り屋根とは、正面が見た時、屋根が「への字」の様に両サイドに下がっている側になっている建築形式のこと。

妻入り屋根は雪国に多く見られる屋根で、御所まちではここだけしかない。

何故ここだけなのかはよく分からなかった。周りとは違う何者かに、なりたかったのだろうか?

油長酒造(ゆうちょうしゅぞう)

妻入り屋根の家から通りを西へ進むと、突然、近代的な工場みたいのが現れた。

ここはジンの蒸留所。御所のような古い町に、まさかジンの蒸留所があるとは、マジで驚いた。

店舗は向かい側にあって、店は御所らしい伝統的な町屋になっている。

油長酒造は、1719年(享保4年)創業の歴史ある奈良県の名酒造。元々は名前の通り製油業を営んでおり、1719年に酒造会社に転向した。

ジンの製造は2019年から始まった。ジンの蔵元って初めて見た気がする。

出入口の隣の酒樽、風の森。風格があって商品に対する店の自信が伝わってくる感じ。

ジンを買うか日本酒を買うか、それが問題だ。高くなければどっちも買うんやけど。

しかし、それ以上の問題として、扉を開けることが出来なかった。どうも今日はやっていないようだ😢。やっぱ1月4日やと、まだ正月休みの店が多いな。

前から思ってたけど、正月って旅に向いていないな~。それでも休みが続くと旅に出たくなるのが、旅好きの性分。

また来る楽しみが増えたってことで、前向きに考えよー。

造り酒屋でよく見かける杉玉。注連縄がしてあって、正月仕様になっている。

この出っ張りの部分は、杉玉を掛けるためのものなのだろうか。

伝統的な町並みの中に、近代的な蒸留タンクがニョキっと飛び出した景色は、良い化学反応を起こしている気がする。それがジンっていうのが何ともカッコイイ。

油長酒造界隈は、特に多くの伝統的な町屋が残っている。

油長酒造の敷地はかなり広く、敷地内の伝統建築物群は、御所まちの中でも一級品の景色。

次はそろそろ昼ご飯を食べに行こうと思う。あらかじめネットで2軒のお店を調べておいたが、どっちも閉まっていたら泣くしかないな。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] […]

[…] […]