久能山東照宮

久能山東照宮は駿府城から東に行ったところにある小高い山、久能山の頂上にあります。

市街地からは、離れているのでバスで移動しました。

神社の南側にある表参道は崖の様な場所になっていて、頂上までつづら折りの階段が続いている。

参道の近くを見ると、完全に崖になっている。

ここは地形的にも面白いところで、参道の階段を登って振り返ると、凄い景色が見ることができます。

ビー玉転がしみたいに、ひたすら左右に続いていくつづら折り階段。17曲りで1000段以上あるらしい。

家康公は何故、こんなハードなとこにいらっしゃるのか。

上まで登って、後ろを振り向くと細い平地を挟んで海が広がっていた。

山の部分は太古の海底隆起によって出来、その後の波による浸食作用によって削られ、今の地形になった。

海岸と平地と山の崖が並行して、一直線に続いている。こんな地形は見たことがない。

平地部分にはたくさんのビニールハウスが並んでいる。ここでは名物・久能山石垣イチゴが栽培されています。

長い階段を上り、ようやく一の門にたどり着いた。訪れた日は年末だったので、門松が飾られていました。

実はこの先にはロープウェイ乗り場があり、それで来ることも出来ます。しかし、正式な参道は南側から延々と階段を上るルートなので楽をしてはいけない。

家康公も「急ぐべからず」「不自由を常と思えば不足なし」と仰ってます。

むしろ帰りをロープウェイルートにすると、ロープウェイが結んでいる日本平山頂(有度山)で絶景が見られます。特に夜景が素晴らしいので、明るいうちに東照宮を参拝して、暗くなる前に日本平に行くと丁度良い時間になります。

「行きも帰りもロープウェイを使えばええやん」とかいうと、南側の絶景や参道前にある名物イチゴを使ったスイーツを逃すことになります。

日本平はこちらの記事で紹介。

ここから先は入山料が必要なエリアで、朱塗りの門が出迎えてくれます。

門の扁額には後水尾天皇が書いた家康公の神号「東照大権現」の文字が掲げられている。

そもそも、東照宮や東照大権現の東照ってどういう意味なのだろうか?

色々と調べたところ、簡単にまとめるとこういう事らしい。

家康公は亡くなる時に、「遺骸は久能山に納め、一周忌が過ぎたころに、日光に勧請してお堂を建てよ。私は関八州の守り神となる」と遺言をした。

東照を訓読みするとアヅマをテラスとなり、天皇家の祖先である西日本のアマテラス(天照大神)に対して、アヅマテラスは東日本の神様であると言う意味が込められている。

家康公を神様とすることで、天皇家(アマテラス)と徳川家(アヅマテラス)が役割分担して日本を治めていくというお墨付きを得たのである。

扁額は後水尾天皇の直筆サインで、云わば契約書みたいなものかもしれない。

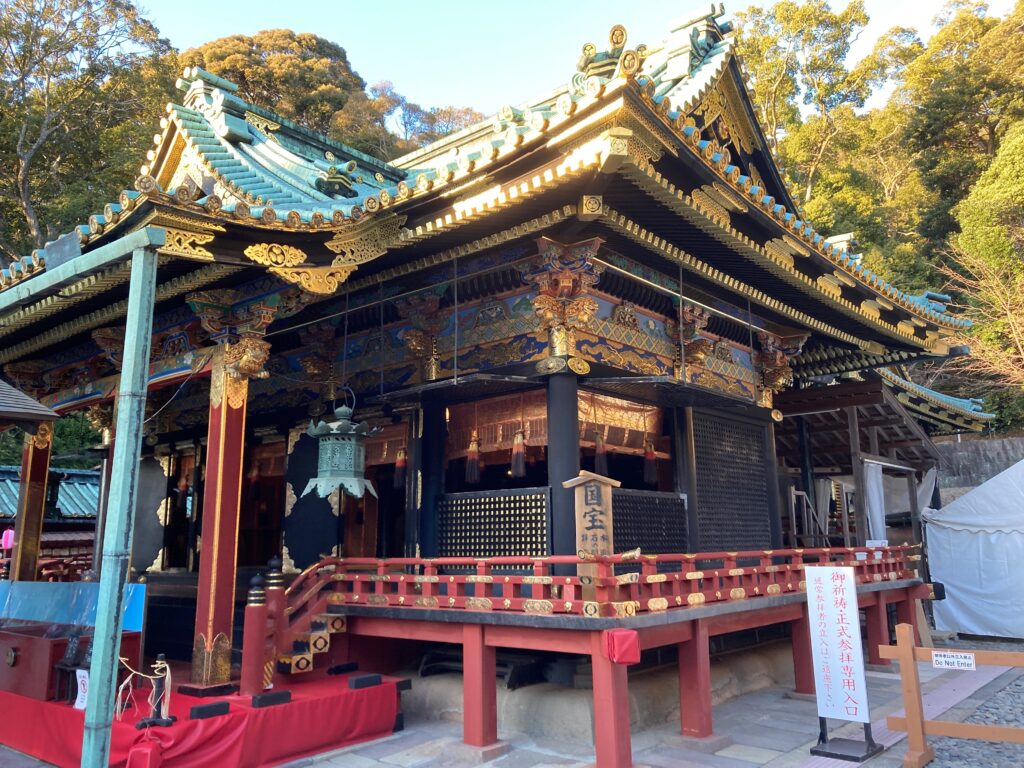

境内も階段だらけで、ようやく社殿に到着。静岡浅間神社と同じく極彩色の派手派手な雰囲気。

桂離宮を絶賛した建築家ブルーノ・タウトは「華麗だが退屈」とか「珍奇な骨董品」と辛口コメントをしています。

実際、かなり派手でインパクトが強いので好き嫌いが分かれるのではないでしょうか。

手前のお参りする拝殿と、後ろにある家康公を祀る本殿の間に、一段低い建物を配置する権現造りとなっている。

1617年(元和3年)に建立され、日本全国にある権現造の発祥となっている。

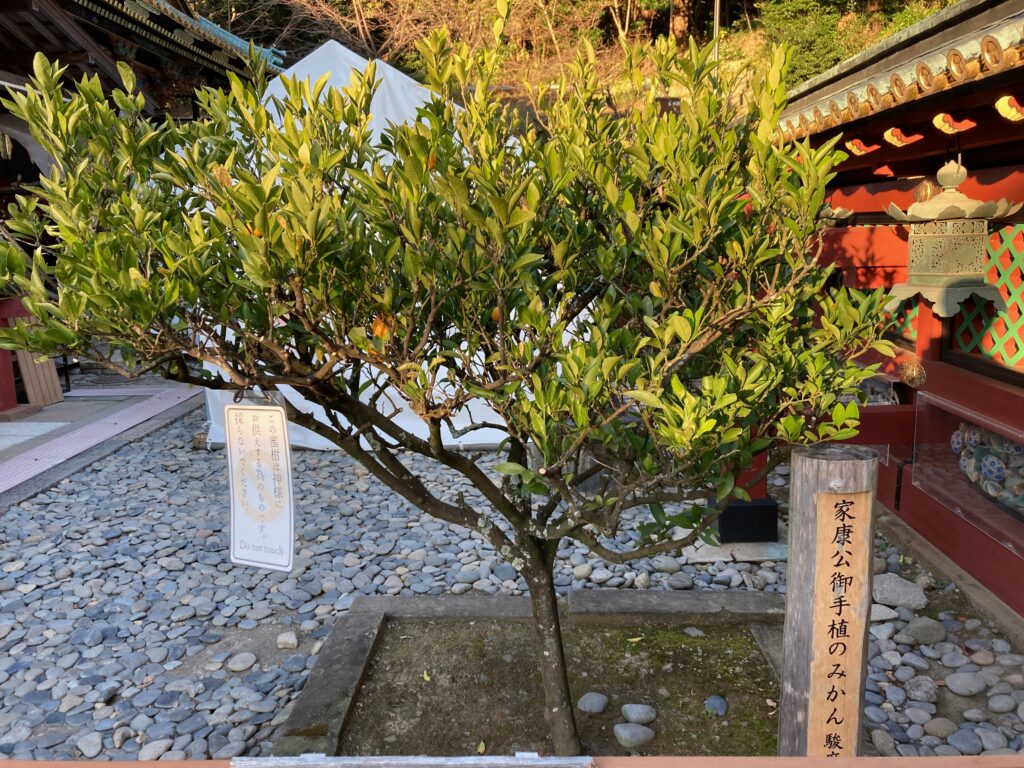

ここにも家康公お手植えのみかんの木があった。この日は12月下旬だったので、丁度収穫が終わったよう。

葉っぱに隠れて一つ残されているのは木守りだろうか。木守りとは自然の感謝や、来年の豊作を願い収穫の後に実を数個残しておく風習。

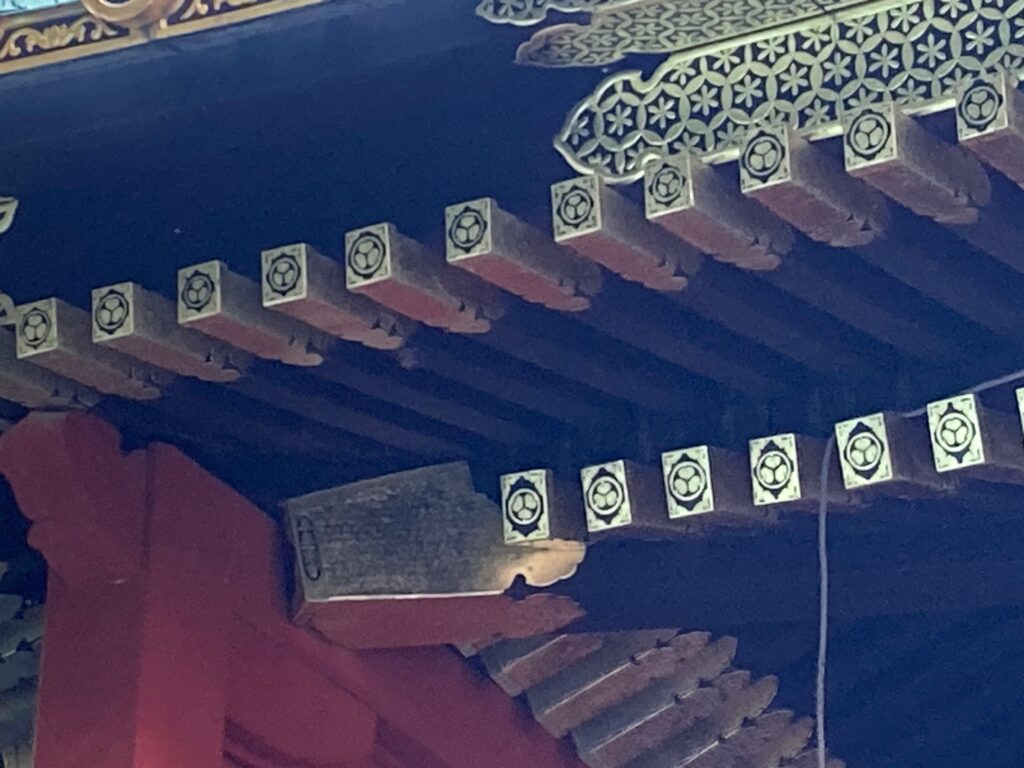

建物にはこれでもかというほど、徳川家の葵の御紋が。

しかし下の段の一番左の御紋は逆さまになってしまっている。繊細で緻密に造られているのに、造形ミスをしてしまったのでしょうか。

もちろんそうではなく、これはあえて不完全にすることで、建物はまだ未完成であり、まだ改良の余地があるという、発展への願いを込めているとのこと。

拝殿の後ろにある、家康公を祀っている本殿。

ここにも逆さ葵があるらしいが、色々と廻ってきて疲れたのでスルー。

本殿から更に奥に続いている廟門があり、その先は今までと違う張り詰めた雰囲気の参道が続いている。

両サイドには家康公の家臣が奉納した石灯籠が並んでいる。

本殿を見て参拝してだけで満足して帰ると、徒然草の仁和寺の法師の様になってしまいます。

この先にこそ真の久能山東照宮があります。

階段を上がり、右へ90度曲がると、古墳の様な雰囲気のところに出る。

ここが家康公の遺言、「自分の遺骸は久能山に葬れ」の通り、家康公の遺骸が埋葬されている場所。

写真は真東を向いており、廟所は遺命に従って西向きに建てられている。今もなお、徳川家の敵となる西国大名から関東を守り続けておられる。

なぜこんな辿り着くのに大変な場所に葬れと指示されたのだろうか?

久能山東照宮には元々、武田信玄が築いた久能城があった。家康公は久能城は駿府城の本丸に等しいとこの地の重要視していました。

地図を見ると東照宮の南側は海と僅かな平地があるだけの断崖絶壁、東西と北は一つの山の様に見えるが有度山と言う別の山。分かりづらいですが、久能山と有度山の間は急峻な崖があります。

そのため、久能山東照宮に到達するためには、南側の1000段以上の階段を登るか、北の日本平からロープウェイで一気に崖を跳び越えるしかないのです。

ここは全国的にもかなり珍しい地形になっている要害の地だったのです。

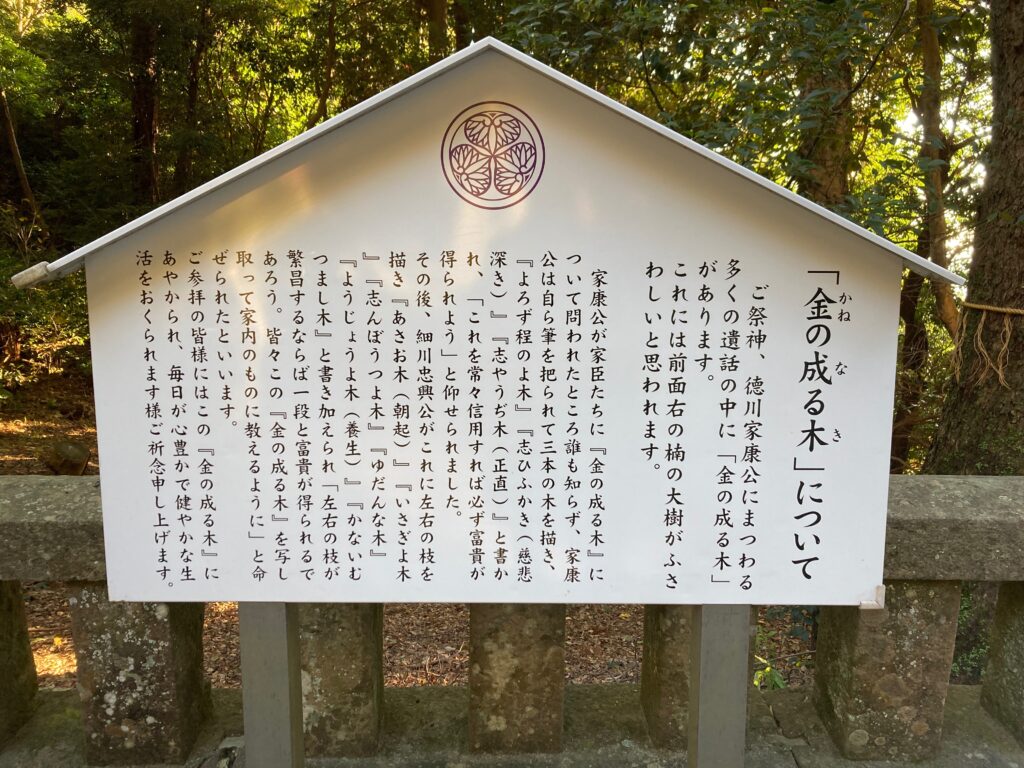

廟所の南側に巨大なクスノキのあり、金の成る木のエピソードが書かれた説明があった。

要約すると家康公曰く、お金を増やすには3つの木がある。

1 よろず程よき……(全てに程良き)

2 しょうじ木………(正直)

3 じひぶか木………(慈悲深き)

と言われ、他にもあるかと問われ、その場にいた細川忠興は

4 あさお木…………(朝起き)

5 いさぎ良き………(潔き)

6 しんぼうつよ木…(辛抱強き)

7 ゆだんな木………(油断なき)

8 かせ木……………(稼ぎ)

9 ついえな木………(潰えなき)

10養生よ木…………(養生良き)

11家内むつまじき…(家内睦まじき)

と答え、家康公は「これら木を守れば富を得られ、末永く繁盛するであろう」と言われたとのこと。

家康公の廟所は社殿に比べて地味で、エピソードはめっちゃ現実的なことが書かれている。

「人の一生は重荷を負うて遠き道をゆくが如し、急ぐべからず」という遺訓そのものの人生を歩んできた徳川家康公らしい廟所であると感じます。

地理歴史だけでなく人生教訓も学ばせて頂いた家康公にお礼を述べて、廟所を後にしました。

駿府 Googleマップ

左上の旅猫の左の→をクリックしますと、番号に対応した歴史スポットが表示されます。散策の際はご活用いただければ幸いです。

駿府へのアクセス

鉄道🚃

・JR東海道線静岡駅下車。

・東海道新幹線静岡駅下車。

車🚙

・東名高速道路・静岡IC下車。約10分

長文でしたが最後までお読みいただきありがとうございました!

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 静岡歴史観光 家康が愛し最も長く本拠地とした街、駿府を巡る 2023… […]