牟婁の湯(むろのゆ)

崎の湯とは打って変わって、大正・昭和の佇まいを残し、風格ある温泉施設「牟婁の湯」。

白浜にはたくさんの外湯があるが、飛鳥・奈良時代から今も残っているのは、崎の湯と牟婁の湯のみ。

実は白浜という地名は、大正時代あたりから使われ始めたもので、それ以前は牟婁の湯と呼ばれていたとのこと。

また、句碑を見つけた。斎藤茂吉の句である。

ふる國の 磯のいで湯に たづさはり

夏の日の海に 落ちゆくを見つ

海辺の温泉に浸かりながら見る夕日はマジで美しそう。

個人的にちょっと面白かったのが、この場所。

この丘の向こうに牟婁の湯があるのだが、温泉は道路の右車線と左車線に挟まれたところに位置している。

左側の車線はトンネルになっているが、右側の車線は丘を迂回し、ここで再び合流している。

おそらく、2車線に拡幅するとき、スペースを確保することが出来なかったので、右側の車線を丘を避ける様に大きく迂回させたのだと思われる。

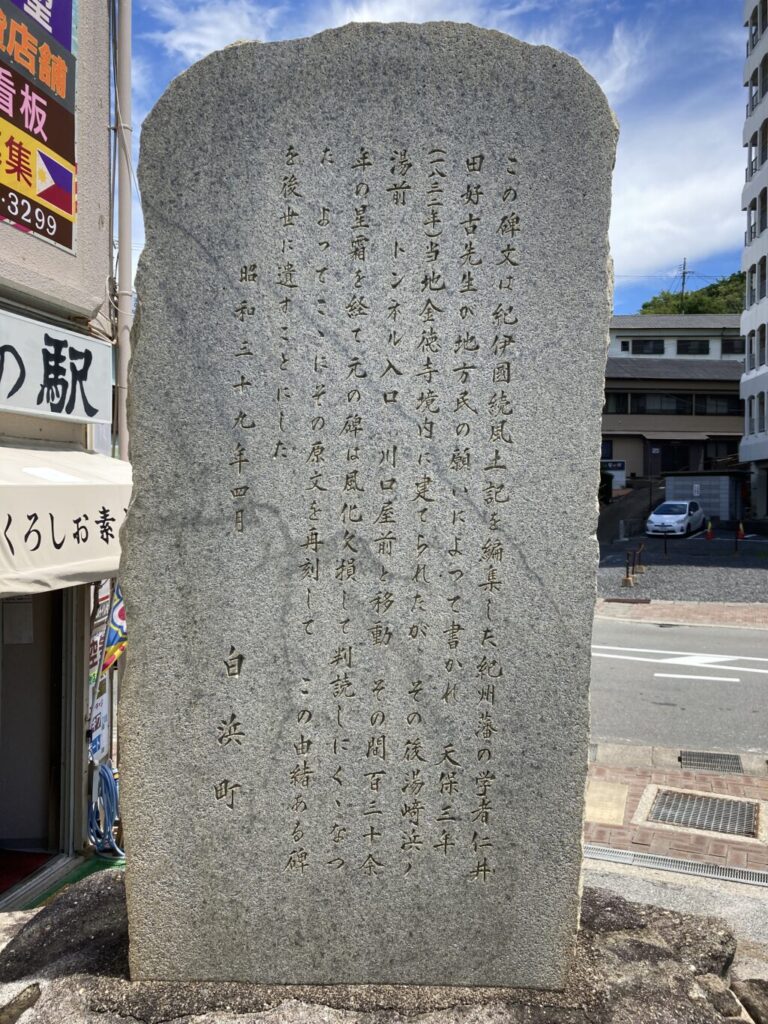

漢文で書かれた湯崎温泉の石碑があった。何となく意味は分かる気がするが、途中でイヤになってきた。日本語でおk?

ChatGPTに解読してもらうと

「この温泉は、日本でも古くから知られる名湯であり、『日本書紀』や『万葉集』などの古典に記録がある。

斉明天皇、持統天皇、文武天皇などがこの地に行幸し、温泉を利用された。以来、歴代の天皇や皇族、また多くの文人や歌人が訪れて、歌や詩に温泉を詠んでいる。

明治時代には「湯崎七湯」と呼ばれる七つの外湯があり、多くの人でにぎわった。

白浜温泉は道後・有馬と並ぶ日本三古湯の一つとして、広く天下にその名を知られている。

ここに温泉の歴史を後世に伝えるため、この碑を建てる」

ということであった。

裏面には、石碑の説明があった。こっちは普通の現代日本語で書かれている。

表の漢文は、1832(天保3年)、白浜の地元民の願いから紀州藩の学者「新井田好古」によって書かれた。しかし、当時の石碑は欠損して判別が難しくなってきたので、1964(昭和39)年に作り直したとのこと。

昔の白浜の人達の温泉と歴史に対する誇りが、伝わってくる気がする。その想いを噛みしめながら温泉に浸かりたい。

熊野三所神社

次は熊野三山で有名な熊野三所神社にやってきた。

っていうか白浜にも熊野三山の神社があったとは驚き。

熊野三所神社は「斉明天皇」が牟婁の湯に湯治に来た際、温泉の近くにあった石に腰掛けた。その石を磐座として祀ったのが始まりと言われている。

昔から自然災害が多かった日本では、神事を司る天皇を尊い存在と考えていたので、天皇が腰掛けた石を神聖な磐座として祀ったのではないかと思う。

その後、熊野三山で有名な熊野三所権現を勧請し、江戸時代には三社権現社。明治時代に熊野三所権現となった。

熊野三山とは、「紀伊山地の霊場と参詣道」として世界遺産になっている神社で、熊野本宮大社、熊野那智大社、熊野速玉大社の三社のこと。

この三社はかなり離れているので、全て回るのはかなり大変。しかし、この神社をお参りすると、その三社をまとめてお参りしたことになるのだ。

白浜観光のついでに、熊野詣も出来てしまうというありがたい神社。

神社の境内には、小振りな古墳があった。火雨塚古墳(ひさめづかこふん)は7世紀後半に作られた、高さ2m、直径10mの円墳。

後ろには御船山の社叢が鬱蒼と広がっていて、神秘的な雰囲気。

石室は暗くて、外からはよく分からないが、解説書きに写真があった。

和歌山県に古墳って珍しいと思っていたけど、白浜地域にはたくさんの古墳があったらしい。

しかし、昭和30年代の開発でほとんどが姿を消してしまった。白浜は昔からリゾート開発が行われてきたが、その影響がこんなところにも出ていたとは。

ただ、白浜の経済発展にとっては、古墳よりもリゾート開発を優先するのは仕方がない思う。古墳の魅力って分かりづらいし。筆者もそこまで興味がない。

境内の一番奥にある御座船奉安庫。

解説書きを読むと、昭和天皇が戦艦長門で白浜を訪れ、四双島、塔ノ島、神島、畠島を巡った時に乗船した御座船が保管してあるとのこと。一瞬、戦艦長門が格納されてんのかと思った。そんなわけあるかい(笑)。

生物学者としても名高い昭和天皇は、南紀エリアの海洋生物や自然地理の研究のために訪れた。この時の南紀行幸では、博物学者の南方熊楠と交流したらしい。

今回は行ってないが、白浜には南方熊楠記念館があって、その近くに昭和天皇の句碑があった。

紀伊の国の生みし南方熊楠を思ふ

意味はそのままでめっちゃ分かりやすいけど、五七五になってないような…。

本殿は山側の石段を上がったところにある。

本殿の下には斉明天皇が腰掛けた磐座があり、本殿の後ろには巨石があるらしい。熊野信仰は、神の依り代となった巨石や巨岩を祀る磐座信仰が原点であった。

以前、訪れた新宮にある神倉神社は、熊野信仰の発祥地といわれており、本殿の横には巨大なゴトビキ岩が御神体として祀られていた。

あと、このあたりの足元を見ると、きめ細かな白い砂で覆われている。白浜で白い砂といえば…。

境内奥にも参道があり、あの有名な砂浜に出られるようになっていた。

鳥居は、静寂に包まれた神々の世界と喧騒の満ちた人の世界との間を分かつ境界線のよう。

白良浜

白浜の由来となった白良浜。温泉と並ぶ白浜の大人気観光地。まさか神社を抜けると白良浜に繋がっているとは驚き。

ちょうど海水浴シーズン真っ只中で、人とテントとビーチパラソルだらけ。神社との温度差に、ヒートショックを引き起こしてしまいそう。

人が多過ぎて情緒もへったくれもないが、白良浜の近くには西行法師の歌碑があった。

波寄する 白良の浜の 烏貝

拾ひやすくも 思ほゆるかな

ここで、貝拾いを楽しんでいる西行法師も驚きの事実を述べなくてはならない。

白良浜に広がる白い砂は、オーストラリアから輸入して補充したものなのだー!

戦後の開発や海流の変化で浜が痩せてきたため、白い砂浜を維持するための苦渋の決断らしい。

白浜町では、綺麗な砂浜を守るため、砂の流出を防ぐ突堤や風で砂が飛ばされないためのネットの設置等の保全活動に努めている。また地元の人たちによるゴミ拾いも行われているとのこと。ということは、ビーチにゴミを放置していく不届き者がいるということかー!

美しい白い砂浜は、白浜町の人達の努力によって保ち続けていた。例え地元の砂でなくても、まぎれもない白浜の砂浜なのである。白浜から白い砂浜が失われることは、パンダを無くすことより、寂しいことだと思う。

子供の頃に見た白良浜は、大人になって見ても綺麗なままだった。

コメント