源慶寺(げんきょうじ)

道念和尚は浄土真宗の坊さんで、布教のため志摩を訪れ源慶寺を建立した。

当時の坊さんは知識人で、古くは空海や行基を始め社会公共事業を手掛けた僧侶が数多くいた。

蓮如以降の浄土真宗は町づくりに定評があり、寺内町という自治集落を発明している。

大阪や金沢の原型は浄土真宗の寺内町から始まった。

宗教にはあまり興味は無いが、町マニアの歴史好きとしては浄土真宗はかなり面白い。

信長の野望でも本願寺家は結構好き。

正面に向かって広くなだらかな瓦屋根の本堂。

寺が町の中心に位置しているのが浄土真宗といった感じ。

志摩国分寺

国分寺とは東大寺建立で有名な聖武天皇が、仏教を国教とするために全国に建立していったミニ東大寺の様な寺。

国府神社から北へ行った台地の上で、志摩の国分寺はここにあったと言われている。

奈良時代の国分寺の建立地選びのポイントは

- 水害の心配がない。

- 南向きの土地。

- 国府から近い。

となっており、あと家賃が安ければいう事なしやな。

オリジナルの国分寺は応仁の乱で焼失し。現在の寺は江戸末期に再建したもの。

本尊は室町時代に造られた木造薬師如来坐像で、20年に一度御開帳される秘仏となっている。

筆者が訪れた時はその年ではなかったが、お寺の方のご厚意で少しだけ坐像の御姿を見せて頂けた。

2m近くある立派な薬師如来坐像で、寺のこじんまりとした感じから想定外でかなり驚いた。

寺の方には国府や国分寺に関することも教えてもらい、楽しい時間を過ごさせてもらった。

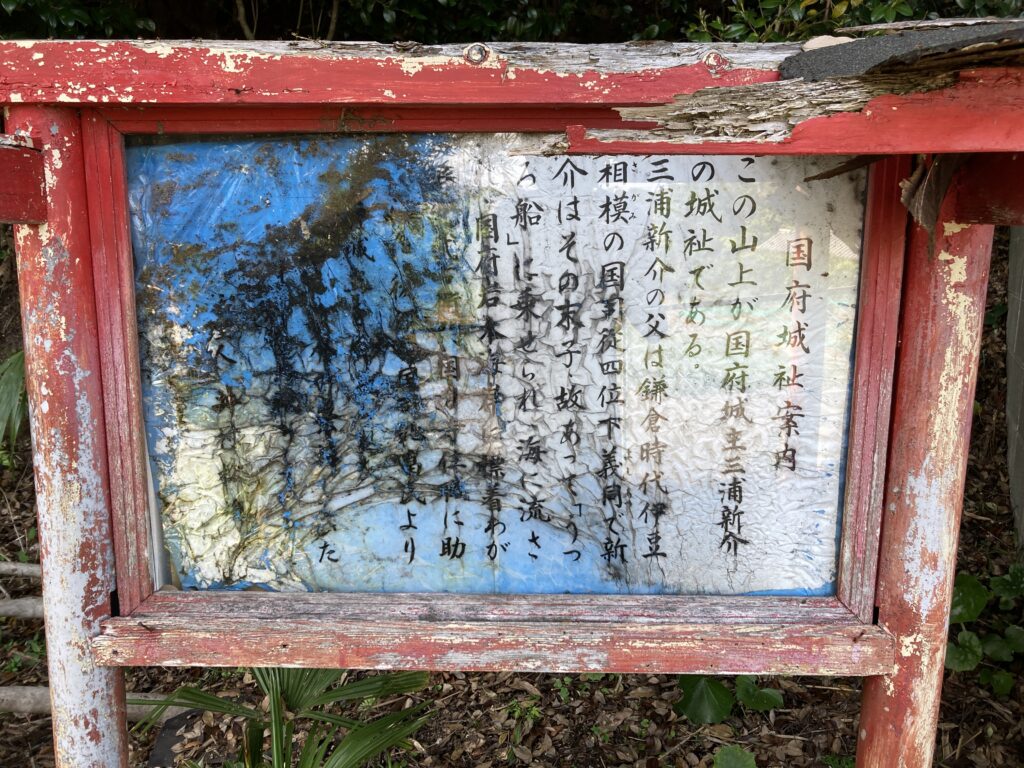

国府城

戦国前期マニアの皆様、お待たせしました(そんなコアなマニアがどこにいるw)。志摩国府巡りのトリを務めるのは国府城跡。

築城者は北畠氏の家臣、三浦新介。名前だけ聞いても誰か全く分からなかったが、実は意外なところから志摩半島へはるばるやってきた人物だった。

ちょっと後半が読めないが、三浦新介は北条早雲に滅ぼされた相模(神奈川県)三浦氏の最後の当主、三浦義同(三浦道寸)の末子だったのだ。

更に遡れば鎌倉殿の13人の三浦義村にたどり着く。

三浦半島を追い出されても、よく似た感じのする志摩半島で再起を果たしていた。

鎌倉だろうと戦国だろうと北条氏に何度やられても、意外にも生き残っている三浦一族。

歴史旅行で楽しい瞬間の一つが、自分の知っている歴史上の人物やその関係者に、意外な場所で出会える時だ。

個人的に三浦道寸の辞世の句が結構好きで、印象に残っている人物。

討つものも 討たるるものも 土器(かわらけ)よ

砕けて後は もとの土塊(つちくれ)

勝とうが負けようが死ねば誰だろうと土に還るだけって言う、戦国乱世を生きた人の死生観が伝わってくる。

当時の石垣だろうか。左側に上り口があり、そこを登ってみると

石垣の上には広い空間が。ここが国府城跡の最高地点で、おそらく本丸跡だと思う。

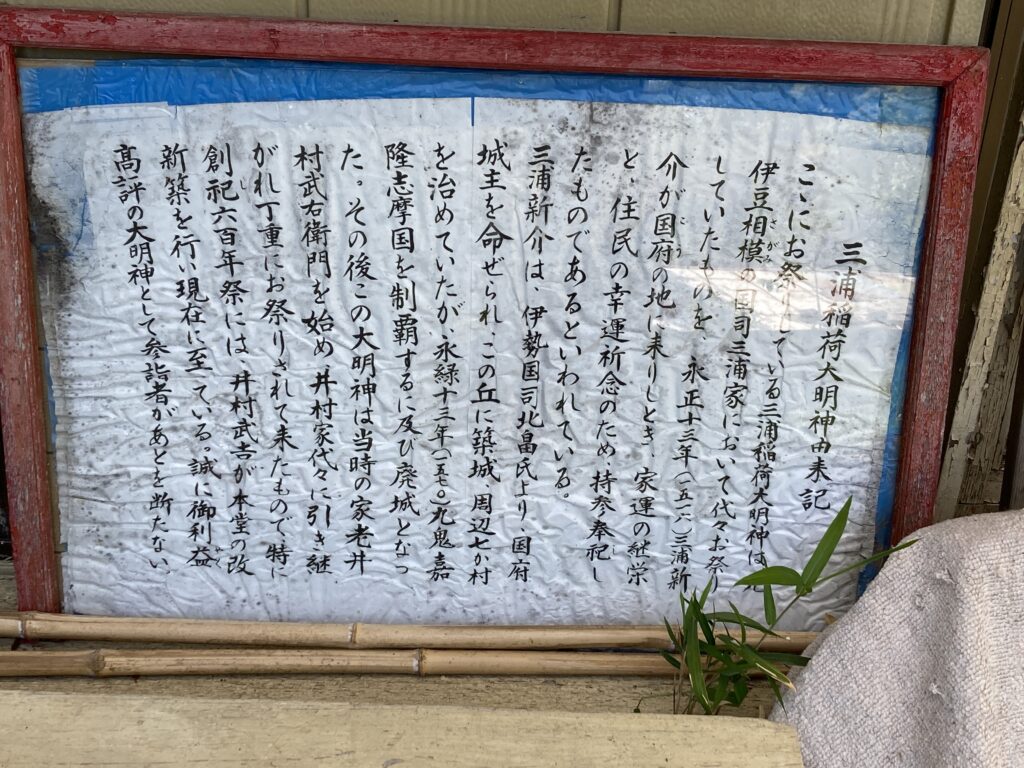

本丸跡を下りてきて、少し奥へ行くと伏見稲荷を悲しくしたような連続鳥居が。

三浦一族は代々稲荷大明神を祀っていたみたいで、調べたところ三浦半島にはかなり多くの稲荷神社があった。

逆に志摩半島にはあまり見当たらない。稲荷は文字通り稲の神様なので、漁業が基本の志摩半島では少ないのも当然と言えば当然かもしれない。

三浦新介はその後、志摩半島には侵攻してきた九鬼嘉隆に抗ったが敗北してしまった。

九鬼氏の配下になるのを嫌って飛騨へ逃れたとも、伊勢に侵攻してきた織田信長を頼ったとも言われている。

しかしその後の消息は判明していない。

もとの土塊に戻ってしまった三浦氏を偲びながら、志摩国府を後にし大王町波切の方へ向かった。

長文でしたが最後までお読みいただきありがとうございました!

志摩国府巡り Googleマップ

志摩国府へのアクセス

公共交通機関🚃

近鉄鵜方駅から「志島循環線」又は「安乗線」で約15分「国府」下車。

三重交通公式ホームページへ

車🚗

第二伊勢道路白木ICから約30分

コメント

コメント一覧 (1件)

[…] 志摩国府歴史観光 美しい白浜と風情溢れる槇垣の町並みを巡る […]