水郷めぐり

水郷めぐりは乗り場が4つのあり、それぞれルートが異なっている。

八幡山城から一番近い、近江八幡和船観光協同組合の水郷めぐりを選んだ。

各水郷めぐり情報は下記のサイトを参考に

【公式】近江八幡観光情報サイトへ

舟乗り場では飛び出し坊やも舟の船頭さんスタイルに。

舟乗り場のお手洗いは、信号の無い横断歩道を渡ったところにあります。

限界に来ている人が慌てて飛び出すことを想定し、飛び出し坊やが設置されている。実際、車が止まってくれるかは知らんけど。

茅葺屋根の待合所。

意外な事にこの茅葺が近江八幡の発展、4つ目の鍵となっています。

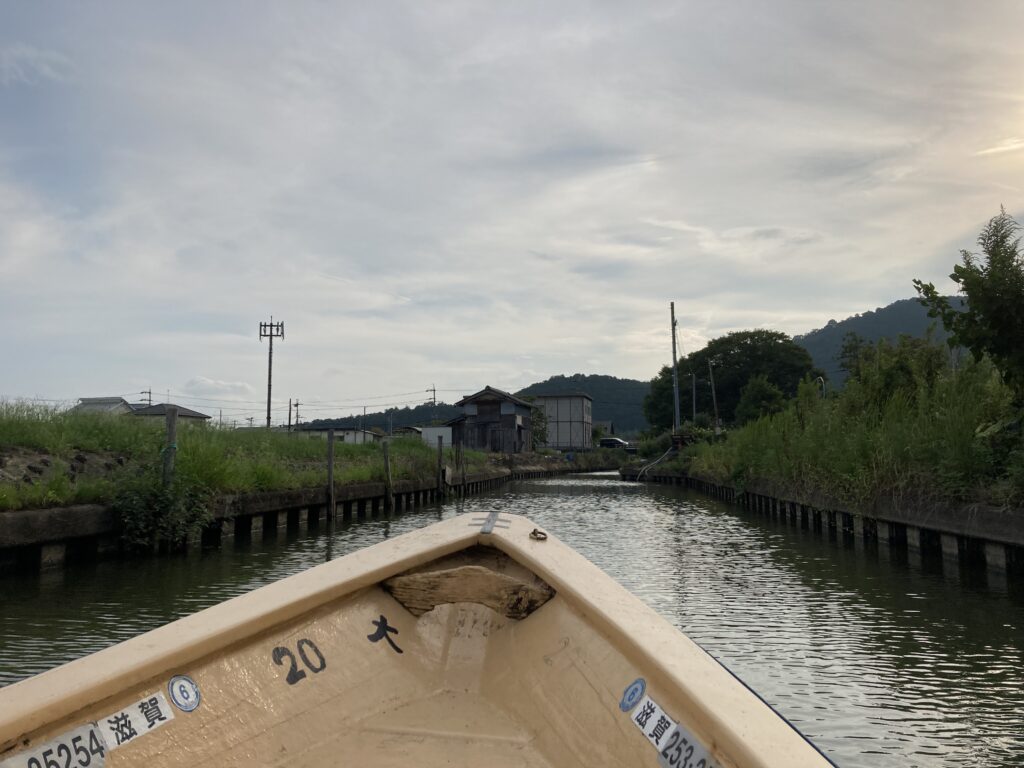

手漕ぎ舟が停泊している。乗船してからここは断然、手漕ぎ舟の方が良いと思いました。その理由はまた後ほど。

では、約80分の水郷めぐりに出発!

船頭さんは、水郷の解説をしながら、棹で舟を巧みに操っておられた。

ここは八幡堀から続いていて、「街道をゆく」では、

近江八幡城は築城後十年で廃城になったが、この外堀だけは在所の暮らしの中に生きている。よしを刈りにゆく人も、内湖の洲のなかにある田を耕しにゆく人も、この八幡堀から舟で出かける。

と紹介されていました。

水郷にはこのくらいの大きさの湖沼が点在し、それらが水路で繋がっています。その中で最大が西の湖。

西の湖はかなり離れているため、今回、乗船した水郷めぐりでは西の湖までは行きませんでした。水郷地帯がそれだけ広いってことの証。

昭和以前はもっと広くて、西の湖は今の5倍ほどの大きさであった。それが、昭和30年代、農地にするために湖の大半が埋め立てられた。

街道をゆくで司馬遼太郎は、

海を干拓するならまだしも、人の生命を養う内陸淡水湖を干拓し水面積を減らしてしまうなど、信じがたいふるまいのように思われた。

と嘆いています。

船は再び、細い水路に向かって進んで行きます。

以前、ベトナムに行ったとき、メコン川の中州に作られた農園を舟で巡ったことがありました。そこも細い水路の両岸に大小さまざまな植物が生い茂っていました。

まさか日本でこんな景色を見ることが出来るとは驚き。

この辺りは、よくガイドブックとかで紹介されるところで、右側の岸沿いが桜並木になっています。

八幡堀のところにビール醸造所があったな。それと満開の桜って、最高過ぎる組み合わせやん。

前方の木橋や細い水路は時代劇ロケによく使われるらしい。

「水戸黄門」「必殺仕事人」「剣客商売」「鬼平犯科帳」などに登場しているとのこと。

実写ではどれも見ていなかったが、剣客商売と鬼平犯科帳は漫画で読んだので、雰囲気はめっちゃ分かる。

秋山小兵衛が小舟に座り、若奥さんのおはるが櫓で漕ぐシーンが浮かんできます。

この周りに生えている背の高い植物がヨシ(葦)である。ヨシを使ったモノ作りは室町時代あたりから行われており、近江八幡の伝統的な生業であった。茅葺屋根やすだれ、紙、家の建材を作ることが出来る。

本格的に地場産業となったのは江戸時代からで、近江商人によって江州ヨシの評判は全国的に高まり、特にヨシすだれは特産品となった。

今は安い海外製品に押されているが、ヨシを使った新製品が開発されており、文具や笛、ストロー、工芸品などが作られているらしい。

水郷の中に小さな祠を見つけた。よしの龍神といい、文字通りヨシの神様を祀っている。

ここはどう見ても、陸からたどり着くのは不可能である。祠自体もヨシを背に立っており、舟でやってきてヨシに向かって参拝する様になっている。

毎年、大阪の天神祭が行われる時、大阪天満宮の楼門に茅の輪が設置される。茅の輪はここのヨシで作られており、奉納の儀式がここで執り行われるとのこと。

水郷は水鳥の生息地になっていて、運が良ければ色んな鳥が見られるとのこと。

灌木に止まっているサギを見つけた。これはかなりのレアものらしい。モンスターボールがあったら捕まえたいが、そんなことをすれば、手が後ろに回ってしまう。

水郷地帯はラムサール条約湿地と鳥獣保護区に指定されているので、勝手に捕まえると罰則が待っている。

これらは2000年代に入ってからのもので、昭和30年代からすると、時代が一回りした感じがする。司馬遼太郎が抱いた小さな希望は、環境保全に向けた大きな取り組みへと前進している。

風がそよぐと、ヨシの葉擦れの音がサワサワと聴こえてきた。もしエンジン舟だったら、ヨシの音は聞こえないし、鳥を近くで見ることも出来なかったと思います。

日本のことを「豊葦原(とよあしはら)の瑞穂の国」という呼び方を聞いたことがありますが、この様な風景が日本の原風景だったのではないでしょうか。

今度はカイツブリを見つけた。カイツブリは別名、鳰(にお)と呼ばれ、滋賀県の県鳥となっている。

琵琶湖の別称「鳰の海」は、カイツブリの生息地であることから名付けられている。

カイツブリは、水郷で一番エンカウント率が高く、何回も目にしましたが、近づくとすぐに水に潜って姿を消してしまいました。何とか逃げ出す前に、やっと写真におさめることが出来ました。

かくれけり 師走の海の かいつぶり

松尾芭蕉

舟は八幡堀まで戻ってきました。

船頭さんはガイドの合間合間で歌を披露されました。アカペラにもかかわらずめっちゃ上手で、特に最後に歌われた琵琶湖周航の歌は鳥肌が立ちました。

素晴らしい旅の締めくくりになったし、また滋賀県に来たいと思わせる宣伝効果も抜群でした(笑)。

このあとは長命寺にあるスーパー銭湯で汗を流してから、京都への家路につきました。

最後までお読みいただきありがとうございました!

近江八幡巡り Googleマップ

近江八幡へのアクセス

公共交通機関🚃🚌

新快速で大阪から約1時間、京都から約30分。近江八幡駅下車。北出口からバスで約10分。

車🚗

名神高速道路「八日市IC」から約30分。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] あわせて読みたい 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]

[…] あわせて読みたい 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]

[…] 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]