八幡山城

城跡がある八幡山山頂へはロープウェイで行くことが出来ます。と言っても高さは271.9mしかなく、山頂駅が見えてるくらい近いです。

数年前に来た時は登山道から登ったので、今回はロープウェイで登ることにしました。

山頂の八幡城址駅に到着。登山道の場合は、駅の左の道に出てきます。

山頂駅の真ん前に石垣があり、いきなり城跡になっています。

この石垣は二ノ丸跡で、今は展望台が建っています。

六角堂の様な形の展望館。館内では豊臣秀次と八幡山城に関する展示などがされていました。

城主の豊臣秀次は、秀吉の後を継ぎ関白となったが、突然謀反の疑いで秀吉から切腹を命じられ、わずか28歳でこの世を去った。秀次の切腹に関しては、色々な説があり、はっきりとした分かっていない。秀吉の命令ではなく、自ら切腹したという説もある。

ただどう考えても秀吉に嫡子の秀頼が生まれたことが、大きな要因になっているのは確かだと思います。

近江八幡では今も豊臣秀次は名君として慕われてる様で、市内の資料館で見た解説は、秀次への好意がにじみ出ている感じがしました。

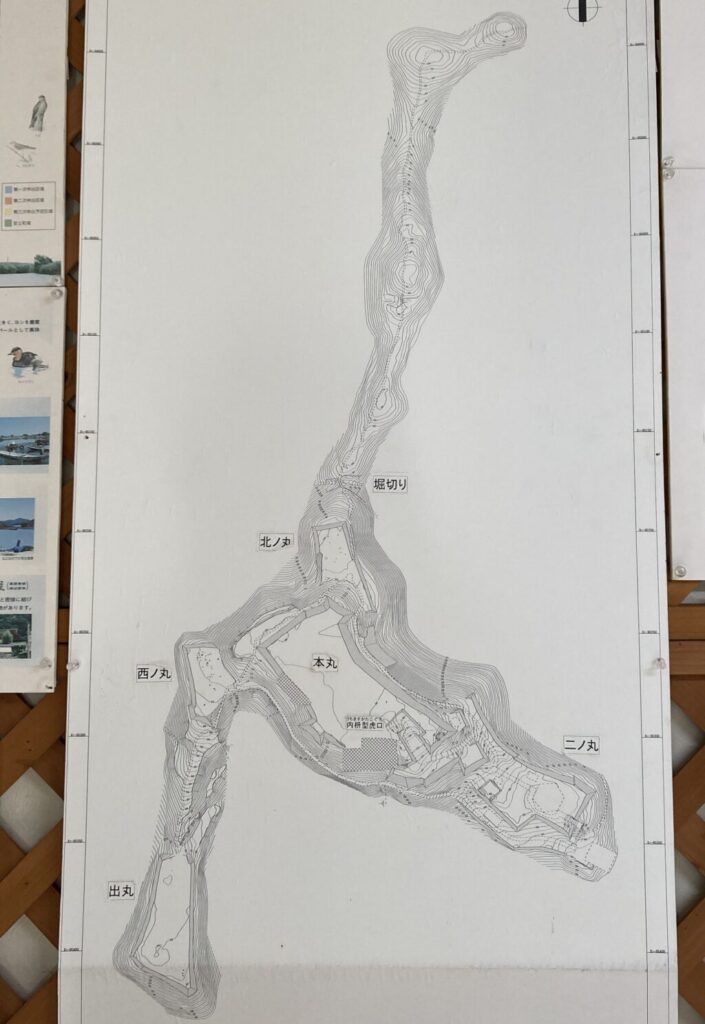

当時の縄張り図は必見。当時の縄張りを見ながら巡ると、本当に城攻めをしているみたいで楽しい。

中心の山頂部分に本丸があり、そこから3方向に二ノ丸、西ノ丸、北ノ丸が配置されています。

二ノ丸から本丸に向かって進むと、城門手前で右へ90度曲がり、突入した先では左へ90度と、左右に振られ進んでいきます。城門内は石垣に囲まれた桝形虎口となっています。

本丸内に侵入しようとする敵の勢いを削ぎ、まわりから鉄砲の集中砲火を浴びせる。戦争の規模が激化してきた戦国末期の城って感じ。

桝形虎口を突破した先には、城ではなくお寺がありました。しかも天皇家の菊の御紋が掲げられている。豊臣家の桐紋ではないのか?

瑞龍寺は1596(慶長元)年、豊臣秀次の母親である「智子の方(日秀尼)」が、秀次一門を弔うために創建。

気の毒に思った後陽成天皇が、瑞龍寺に1000石を寺領として寄進し、皇族や公家の子女が出家する寺、門跡寺院となった。菊の御紋が掲げられている寺は、門跡寺院であることが多い。

皇族や公家、武家で子供が多い場合、跡継ぎ争いを避けるために、次男以下を出家させ寺に入れていたのである。

当初は八幡山ではなく、京都の上京区村雲町(西陣織会館付近)にあり、村雲御所とも呼ばれていた。1961(昭和36)年に秀次ゆかりの八幡山城跡に移ってきた。

一段高くなっている格式が高そうな部屋は、門跡となった皇女に拝謁する間となっています。

門跡寺院と聞いてパッと思い浮かぶ仁和寺や大覚寺にもこういう高貴な部屋がありました。

わずか数百円の拝観料で、本来は一般人が立ち入れない部屋を見ることが出来る。コスパ良過ぎるやろー。

一面に真っ白な砂が敷き詰められた、純白の枯山水庭園。

この庭園を再現するのはかなり大変だったらしい。

庭園の渡り廊下には、ポップな感じの蓮の花が描かれた襖絵が。

京都が生んだロックな壁画絵師の異名を持つ木村英輝氏による作品。

元はロック音楽プロデューサーであり、還暦を迎えてからは絵師となり、寺院や商業施設などの内装に壁絵を描いておられる。

日常空間で見るアート作品で、伝統的な日本画と現代的な感覚の融合をコンセプトにしているとのこと。

関西を中心に色んなところで描いているみたいで、知らずに目にしているかもしれない。

これまた格式高そうな部屋。雰囲気的に応接室でしょうか。

欄干にかかっている扁額、「清娯」は清く楽しむという意味。明治天皇の叔母様の書。

中国語で書くのはやめて欲しいけど、意味は分かる気がする。邪念にとらわれず、礼節をもって純粋な心で楽しめる様になりたい。急ぐあまりに、信号無視や急な飛び出しをしていたことを反省しなあかんわー。

一番奥には茶室がありました。ここにも現代的アートな襖絵が描かれていますが、さっきのとは少し違う感じ。

こちらは1982年生まれの女性芸術家、mais氏による作品。音が色で見える共感覚を持っているらしい。

以前、見に行ったことがある京都の尊陽院に新しく描かれた天井画もmais氏の作品であった。

曼珠沙華とはサンスクリット語で「天界に咲く花」という意味を持っているらしい。目出たいことが起こりそうなときに、赤い花が天から降ってくるという。

曼珠沙華の別名、彼岸花のイメージで不吉な印象を持っていたけど、むしろポジティブな意味合いがあったとは。

更に英語でリコリスと言われると、不吉どころか可愛い感じがします。

この絵からもネガティブな感じではなく、リコリスの花言葉の様に燃える様な情熱や、真っ直ぐ立つ姿に誇りや強さを感じます。

次はお寺を出て、周りの曲輪を見に行きましょう。

町の東側に広がる西の湖と水郷。

東にあるのに何故、西の湖なんやろ?と思い調べてみると、安土山の西側にあることから付けられたらしいです。

司馬遼太郎の「街道をゆく24 近江散歩」に登場しており、前から行ってみたかったところ。この水郷地帯が近江八幡の発展、4つ目の鍵となっています。城跡巡りの後に行ってみます。

北ノ丸から西ノ丸へは、本丸跡裏手の石垣に沿っていく。

八幡山城跡の石垣は基本的に野面積みになっている。野面積みとは石を加工せず、積み上げていく積み方。

野面積みといえば、近江国坂本(滋賀県大津市坂本)の石垣職人集団「穴太衆」が有名。織田信長からの発注を受け、安土城の石垣を作り上げた。ここも穴太衆によるものでしょうか。

北ノ丸に比べて、観光客が多い西ノ丸跡。その理由は近づくとすぐに分かります。

いや~、気持ち良いほど広々とした田畑と琵琶湖の風景。

写真の中心部に琵琶湖にそそぐ川が、城下町から続いている八幡堀。今でもちゃんと琵琶湖と繋がっています。

小高い山の近くに湖と平野があって、城下町として理想的な地形やなー。

山の向こうには沖島という島があり、日本で唯一の淡水湖内にある有人島となっています。

そんなレアスポット、筆者の地理的好奇心をくすぐってくるわー。

しかし、駅から港は遠く船の便数も少ないなど、なかなかハードルが高い。それでもいつかは行ってみたい。

北ノ丸や二ノ丸からの長閑な景色とは打って変わって、建物が密集した都会の風景。

町割りは綺麗な碁盤目状になっています。

京都人はすぐに京都の道が碁盤目状になってることをさりげなく自慢してる様やけど、そんなん日本中にあるで、と言いたくなる。そもそも、後院通は斜めやし、烏丸丸太町の交差点は中央軸線がずれてるし、京都の碁盤目は完璧ちゃうで。

八幡山城は築城後わずか10年で廃城になりました。ここは特に古城の雰囲気がよく出ています。

次は最後に、豊臣秀次も舟遊びをしたという水郷を見に行きます。ただ、この日はもう日が落ちてきたので、実際は別の日に改めて訪れました。

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] あわせて読みたい 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]

[…] あわせて読みたい 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]

[…] 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]