美しい町並みと水堀が魅力の滋賀県の人気観光地、近江八幡。伝統的な景観は時代劇の撮影によく使われています。

豊臣秀吉の甥である豊臣秀次が築いた城下町が町の始まり。

江戸時代には五個荘、日野と並ぶ三大近江商人を生み出した商業都市として発展。中でも一番早く発展したのが近江八幡でした。

今回は何故、近江八幡が商人の町として発展した秘密を探ってみました。

近江八幡の発展 3つのポイント

- 信長と安土城から受け継いだモノとは

- 町と琵琶湖をつなぐ八幡堀

- 瓦にすだれ、近江八幡の地場産業

近江八幡ってどこ

滋賀県の湖東地域には3つの近江商人の町があります。

緑丸がこの記事で紹介する近江八幡。黄丸が五個荘、赤丸が日野。

青線が東海道、緑線が中山道、赤線が御代参街道、黒線が八風街道。湖東地域には街道が充実しており、京都、伊勢、北陸を結ぶ交通の要衝となっています。

しかし、近江八幡は五個荘や日野に比べて、どの街道からも離れています。

何故、街道から離れている近江八幡が他に先駆けて商人町として発展したのでしょうか?

近江八幡駅

京都駅から新快速に乗り、30分ほどで近江八幡に到着。

駅から観光地まではけっこう離れているので、筆者はいつも通り折り畳み自転車で向かいました。

滋賀県内の他の東海道沿線の町、大津や草津の市街地は駅から近いが、近江八幡はけっこう離れている。

草津~岐阜間の東海道本線は旧中山道沿いを通っているため、中山道から離れている近江八幡は駅から遠くなっている。

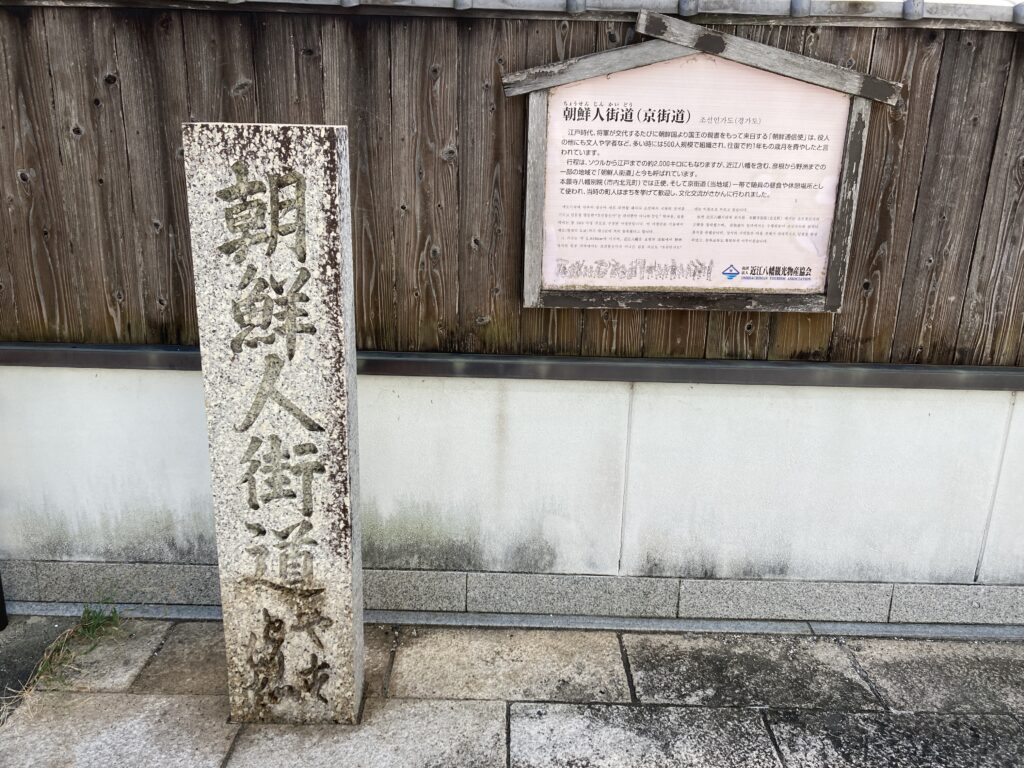

朝鮮人街道

自転車で10分ほどで近江八幡旧市街地に到着。

京街道門前通りと書かれた歴史のありそうな石柱を見つけた。京街道とは中山道の脇街道のことで、朝鮮人街道とも呼ばれているとのこと。

朝鮮(韓国)と何の関係があるんやろ?

江戸時代、朝鮮国から国王の親書を持って来日した朝鮮の外交官である「朝鮮通信使」がこの道を通っていた。

ソウルから江戸まで約2000㎞で、野洲から彦根までの中山道の脇街道を朝鮮人街道と呼んでいる。

当時は町を挙げて歓迎し、文化交流がさかんに行われていたらしい。

朝鮮人街道は織田信長が整備した街道で、信長が安土城を築城した時、中山道から離れた場所だったため、新たに安土を通る街道を造ったのである。

信長は旅人や商人に朝鮮人街道を通ることを奨励し、豊臣秀次はそれを引き継いだのだった。

近江八幡の発展、1つ目の鍵は織田信長にあったのだ。しかも信長からの影響はこれだけではなかった。

朝鮮人街道は近江八幡内を通る主要街道であったため、付近には多くの豪商屋敷が残っている。

実は近江八幡の商人は元々、安土の住民だったのである。

豊臣秀次は叔父の秀吉から八幡城と城下町の建設を急ぐように命じられた。そこで秀次は、廃城となった近くの安土城下から人や物資を移すこと思いついた。

そのため、近江八幡の多くの町には、安土城下と同じの町名が使われている。近江八幡の町名は、他にも様々な由来からきており、町名説明板を至る所で見つけた。

秀吉のムチャ振りは、意外な安土との共通点を生み出し、近江八幡の発展のきっかけとなった。

では近江八幡の発展2つめの鍵、八幡堀に行ってみましょう。

八幡堀

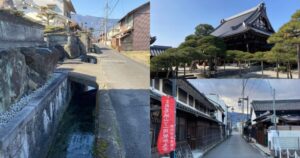

近江八幡の代名詞となっている八幡堀。

水堀に石垣、白漆喰の蔵、堀を進む川船、時代劇ロケにこれほどピッタリな風景はそうないでしょう。

豊臣秀次は八幡山城と城下町建設と同時に八幡堀を開削した。何故、八幡堀が近江八幡の発展に欠かせなかったのか?

それは時代劇ロケを誘致し、観光客を呼び込むためであったのだ。八幡堀沿いには古民家や蔵をリノベーションしたお店が立ち並び、つい財布の紐が緩くように仕向けられている。

そんなわけあるかい!

秀次の八幡山城は、防御に適した琵琶湖畔の八幡山上に築かれており、城下町は麓を通る朝鮮人街道沿いに碁盤目状に広がっている。

城下町にとって理想的な地形だが、琵琶湖から少し離れているので、せっかくの琵琶湖水運を活かすことが出来ない。

秀次は琵琶湖と城下町を結ぶ水堀を造り、船で町と琵琶湖を行き来することを可能にした。

近江八幡は八幡堀を介して琵琶湖水運ネットワークに参加し、大津からは京都・大阪、塩津からは北陸方面へと繋がった。

しかし、明治になると鉄道や車が発明され、水運の衰退していった。

水は徐々に汚染され、昭和のときに運河としての役目は完全に終了した。そこで埋め立て計画が持ち上がった。

「堀は埋め立てた瞬間から後悔が始まる」。近江八幡の歴史と誇りを守るため、地域住民による堀の保存運動が起こった。住民の努力によって八幡堀は美しい姿を取り戻したのであった。

現在も西は琵琶湖、東は西の湖までの4.75㎞が残されている。

堀の両側は遊歩道となっていて、散策を楽しめるようになっている。

昔は水位が今より高く、蔵に直接、船を横づけ出来るようになっていたらしい。

今だと、トラックを道ではなく、倉庫に横付けして止めるような感じ。

堀べりの遊歩道には、蔵を利用した隠れ家的な店が並んでいて、歩くだけでも楽しめました。

観光地としての魅力を高めるためというより、住民自身の住み心地をよくするために美しさを保とうしている様に思いました。

それが結果として、多くの人を惹きつける町になっているのではないでしょうか。

自前のクラフトビールを飲めるビアバーを発見。TWO RABBITS BREWING COMPANY(二兎醸造)は滋賀県を代表する大人気のクラフトビールで、醸造所もこのすぐ近くにありました。

そんなんめっちゃ美味い決まってるやんと、入りたい欲求にかられました。しかし、自転車に乗ることが出来なくなってしまう。中をちらちら見たり、メニューを見たりして後ろ髪を引かれたけど、あきらめました😢。ただの怪しいやつやな。

TWO RABBITS BREWING COMPANY 公式ホームページへ

八幡堀巡り

橋から見たり堀沿いを歩いてるだけでも十分に雰囲気を楽しめますが、舟からの景色も見ないことには、八幡堀を堪能し尽くしたとは言えません。

八幡堀巡りの舟は、手漕ぎ舟とエンジン舟の2種類ある様で、乗り場もそれぞれ違っている。

筆者はより遠くまで行ってくれるエンジン舟の方にしました。

運が良い事に、前面展望席をゲット。舟は前に運転手がいないので、景色を独り占めできました。

前方には明治に架けられた明治橋が。

ちょっとマニアックなものを見つけました。というかこれを見たかったから、舟に乗ったまであります。

当ブログではお馴染みになりつつある、背割下水。

家と家の間を流れる水路で、生活用水や雨水を排水するための江戸時代の下水溝です。

大阪や奈良県の御所まちに残されているが、近江八幡にもあったとは。

御所の記事でも紹介しましたが、近江八幡では道の向かい同士が同じ町内で、背割下水が町の境界線になっています。

家の裏手同士より、向かい合う表玄関同士が同じ町内の方が、商売や町会などで連携が取りやすい。

この町割りは、関西の古い町によく見られ、それ以外の地域ではほとんどないらしい。

今後も背割下水の町を探していきたいと思います。背割下水は関西人の誇りやな。

前方に手漕ぎ船を発見。あれこそが八幡堀の本来の姿で、昔はあんな感じで荷物を運搬していたのでしょう。

こちらの船頭さんはエンジンをゆるめ、手漕ぎ船の邪魔にならない様に追い抜きをしていきました。凄い操船技術!

運河は琵琶湖まで続いているが、さすがにそこまでは行ってくれません。

ひときわ目立つ煙突を過ぎた辺りで、引き返しました。写真を取り逃がしたので、後で直接見に行きました。

明治時代にあった赤レンガの工場跡らしい。レンガの様な重い物を運ぶのに水運が大いに利用されていました。

レンガ造りは明治時代からですが、戦国時代から続いている近江八幡の主要産業があります。それが近江八幡の発展3つ目の鍵となっています。

かわらミュージアム

船着き場から少し路地を進むと、道がアスファルトでも土でもなく瓦が敷き詰めてられている不思議なところがありました。

近江八幡は八幡瓦で有名な瓦の生産地だったのである。

豊臣秀次による八幡山城と城下町の建設により瓦需要が高まり、多くの瓦職人が近江八幡に集まったことがきっかけだった。

この辺りの土地には琵琶湖の堆積土が広がっていて鉄分が含まれている。掘り出した粘土は粘土瓦に最適で、頑丈で寒さにも雨にも強い瓦を生み出すことが出来た。また、粘土瓦は複雑で芸術的な装飾をしやすい特徴がある。

八幡瓦の評判は近江商人の販売ネットワークで各地に知れ渡り、瓦は近江八幡の地場産業となっていった。

ここは元々は瓦工場跡地で、現在はかわらミュージアムになっています。

館内は八幡瓦だけでなく、日本や世界中の瓦について紹介されていました。

ミュージアム敷地内は、古い倉庫や作業場も残されていました。

瓦の道は独特の紋様を描いているみたいで、不思議で美しい景観が作り出されています。

鬼瓦が並べられている。鬼瓦とは瓦屋根の端っこに設置されている瓦で、鬼の顔や家紋を型取った装飾がされています。オードリー春日ではない(笑)。

いかにも江戸時代って感じ建物。入口の屋根には京都や奈良で見かける鍾馗の瓦人形が設置されています。

地面には瓦が敷き詰めてあり、瓦屋根がついてる柱の様なものや、瓦が何枚も重ねられたオブジェが配置してあります。

瓦を使った前衛芸術空間か!

かわらミュージアムのすぐ横には八幡堀が流れています。

昔は八幡堀沿いに数えきれないくらいの瓦工場があり、重い瓦を運ぶのに八幡堀が大活躍していた。

しかし、軽い金属屋根の普及や、他の瓦生産地の機械化による価格競争などで次第に工場は減っていった。

かわらミュージアムに沿うように、八幡堀が流れています。きっと他の工場よりも、瓦の積み込み作業がやりやすかったに違いないでしょう。

道の交差点にあるコンビニみたいな感じかな。

次は近江八幡の原点、豊臣秀次が造りし八幡山城へ。いざ登城!

コメント

コメント一覧 (3件)

[…] あわせて読みたい 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]

[…] あわせて読みたい 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]

[…] 近江八幡歴史観光(歴史編) 城下町から商人の町へ、近江八幡発展の秘密 […]