2025(令和7)年6月28日、南紀白浜アドベンチャーワールドの人気アイドル、4頭のジャイアントパンダが中国へ返還された。

その影響で、白浜のホテルでは宿泊客が減少しているらしく、文字通り、客寄せパンダを失なってしまった。

筆者は子供の頃、両親と白浜旅行に訪れ、三段壁や千畳敷、アドベンチャーワールドなどの白浜の観光地を巡り、今でも素晴らしい思い出として残っている。

どこに行っても楽しくて、筆者にとっての白浜の魅力はパンダがいなくなっても全く変わっていない。

今回は、大人になり歴史オタクとなった筆者が、子供の頃に訪れた観光地を巡り、白浜の魅力を再発見していきたいと思う。

白浜 ここが素晴らしい3つのポイント

- 正反対の景観!1000万年以上かけて作られた2つの景勝地

- 目の前が海!自然に出来た岩壺を利用した太古の露天風呂

- 古代の信仰!リアル子宝成就が刻まれた磐座を祀る神社

白浜ってどこ

白浜は紀伊半島の南西部。和歌山市から海沿いに南へ、紀伊半島からこぶの様に出た小さな半島のところ。

大阪からは直通特急の「特急くろしお」が、東京からは南紀白浜空港行の直行便が出ていて、アクセスはかなり便利。

今回は和歌山旅行の二日目で、前日は醤油で有名な湯浅を観光し、紀伊田辺に宿泊した。

翌朝、紀伊田辺から白浜行きのバスで一気に白浜の観光地「三段壁」へ移動した。ここから真の白浜の魅力を見つける旅が始まる。

三段壁洞窟

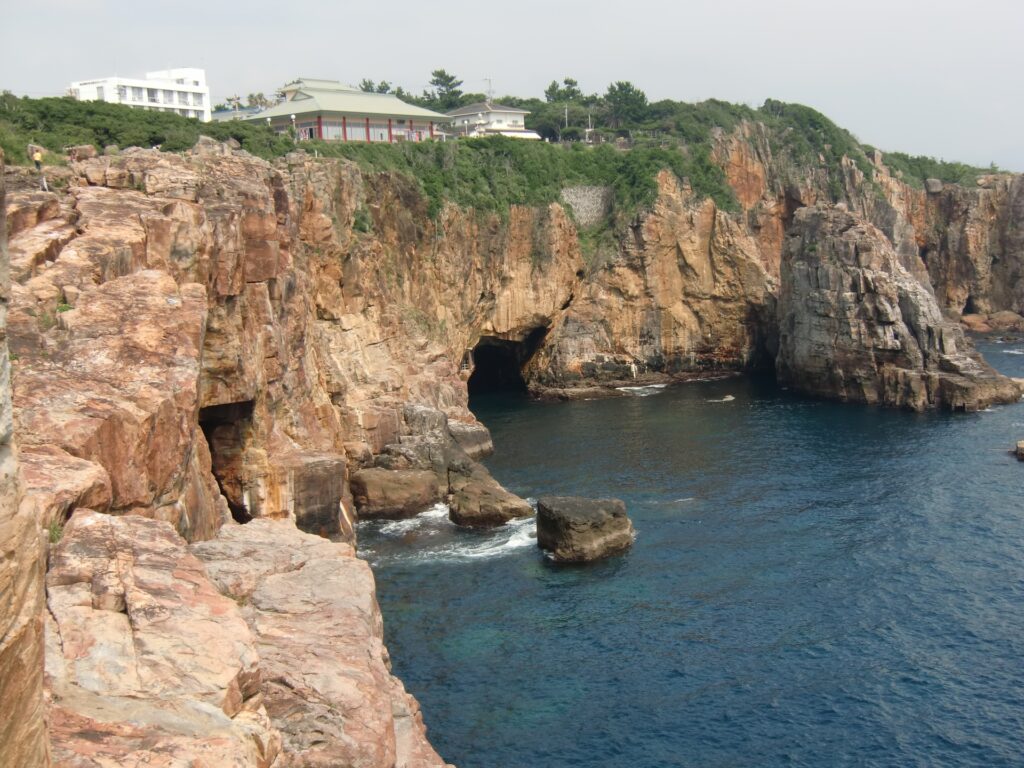

三段壁(さんだんべき)は、白浜を代表する名勝の一つで、こぶの様に海に突き出た岬の先っぽに位置している。

高さ50mのダイナミックな岩壁が、約2㎞に渡って続いている。

子供の頃の白浜旅行では、ここで両親と記念写真を撮った。

三段壁は遥か昔、海の底にあり、地震で長い時間をかけて海面に出てきたもの。海面に出てきた岩肌に波が何度も当たたり、岩が削られ空洞(海食洞)が出来ていった。

削られ続けると空洞が大きくなり、上の岩の重みに耐えられなくなり崩落した。そのため、垂直の切り立った崖(海食崖)が出来る。

これを繰り返すことで、徐々に高くて広い海岸段丘が出来ていった。製作期間はなんと1500万年!。

数十年前に訪れてから、筆者はそれなりに齢を重ねてしまったが、ここは何も変わっていない。

ヒトもパンダも、打ち寄せては引く波の様に、儚い存在なのである。

反対側から見ると、海面に口を開けている洞窟が見えた。

1500万年間、洞窟が出来ては崩れ、海食崖を作ってきた。これで完成というわけでは無く、今も自然による制作活動が続いている。

上にある建物から、真下の洞窟内までエレベーターが貫通していて、入れるようになっている。

筆者は子供の頃と合わせて、白浜に3回来ているが、毎回訪れているところの一つが三段壁洞窟。

ここはマジで面白くて非日常感を味わえることが出来る。

ちなみに、パンダは子供の頃の一回だけ。

エレベーターを降りると、スタッフがいる広い空間に出、軽い説明を受けた後、洞窟探検へ。

少し進むと、洞窟内部から海を見ることが出来る。ここがさっき地上から見た洞窟の入り口となっている。

海の方のギリギリまで来ると、波が岩に何度もぶち当たっていて、海食崖が作られている現場が見れた。

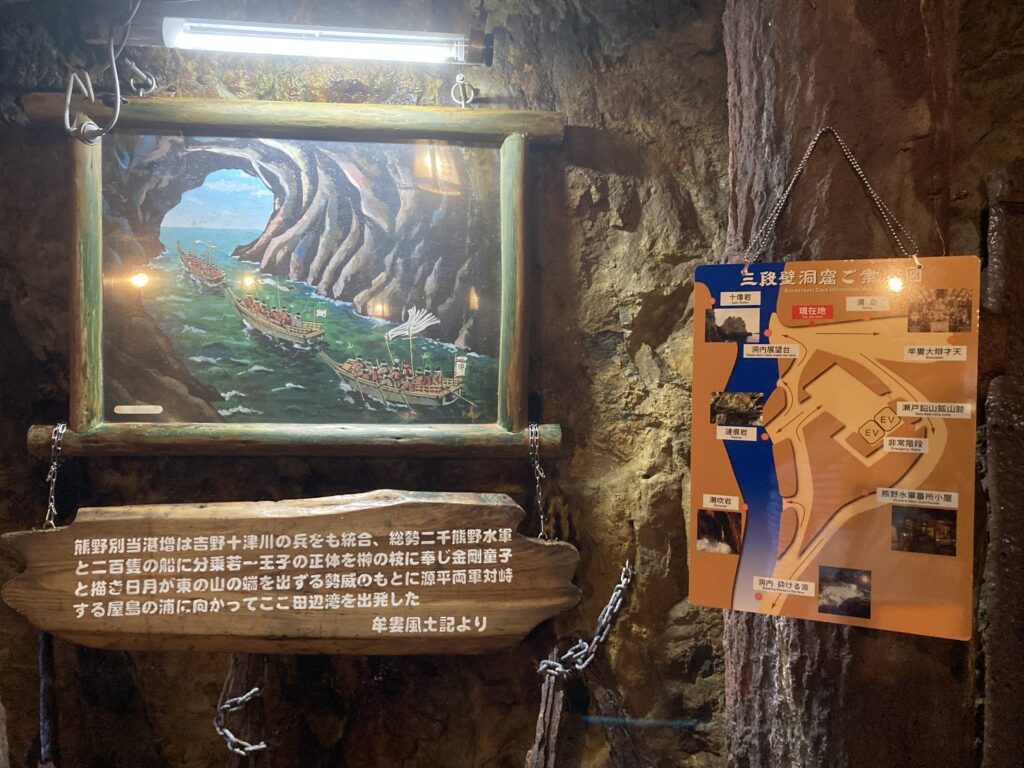

洞窟内のマップがあり、その横には歴史オタクがワクワクする解説があった。

壇ノ浦の戦いで源氏の勝利に貢献したことで有名な熊野水軍に、三段壁洞窟が関わりがあった。

三段壁洞窟は熊野水軍が船を隠していた洞窟であったといわれている。イラストには三段壁洞窟から屋島に向かって出港する様子が描かれている。

奥のフロアは、神社のような独特な空間が作られていた。洞窟内に神社があるとは…。なんとも不思議な感じ。

洞窟内でも、手水舎が設けられている。

龍の口から注がれている水は、白浜らしく温泉が湧き出ていた。手水舎っていうより手湯に近い気がする。

洞窟の天井にはたくさんの燈籠が灯っていて、賽銭箱の奥にはうっすらと多数の仏像が浮かびあがっている。

とても不思議で荘厳な雰囲気。

創建時期については、色々と調べてみたけど、全く分からなかった。

岩肌を削って作られたような祭壇にたくさんの仏像が並んでいる。行ったことはないけど、中国の石窟や岸壁にある寺院みたい。莫高窟っぽい感じ?

主祭神の牟婁大辯才天は、日本一大きい青銅製の弁才天像。

牟婁大弁辯才天の牟婁は、この地域の古い地名(紀伊国牟婁郡)から。弁才天はインドのサラスヴァティが起源で、海の神・水の神として、港町によく祀られている。

神社の先は、マジで洞窟探検しているような通路が続いている。

洞窟内では力強い波の音が、反響効果もあって太鼓のように響き渡っている。

波に削られ続け、いつかは崩落して無くなってしまうのだろうか。取り敢えず、今はやめてほしい(笑)

三段壁洞窟は熊野水軍の隠れ家だけでなく、鉱山としての歴史もあった。

1500万年前、紀伊半島では激しいマグマ活動があり、マグマによって熱せられた水が地下から噴出していた。熱水には鉛や亜鉛などが溶け出していて、それが冷えて固まることで鉱床が形成された。

戦国時代、火縄銃が広まり銃弾として鉛が必要となったことで、採鉱が始まった。海に近い断崖絶壁であるため、船で鉱石を運び出しやすい立地になっている。

銃弾の供給源であった三段壁洞窟は、鉄砲傭兵集団で有名な雑賀衆や根来衆にとって重要な拠点であった。

関ヶ原の戦いの後、紀州に入った浅野家や紀州徳川家も、鉱山の税を免除して採掘を奨励していた。昔も今も、軍事に関わる技術を手にする事が、国の命運を左右したのであった。

しかし、1500万年の時の流れからすれば、人の歴史ってちっぽけ時間だと、つくづく感じてしまう。

更に洞窟を進むと突然、小屋のような建物が現れた。

小屋の中には武器と防具が置いてあって、マジでゲームの洞窟探検みたいになってきた。ゲームだったら、ここで休息やセーブが出来るはず。

ここは熊野水軍が休息や監視等をしていた番所小屋を再現している。ただ、実際に三段壁洞窟内にあったかは分からないらしい。あったとしても、一時的な保管場所として建てられたものだと思う。

三段壁洞窟の最深部。海と通路が近づいたり離れたりして、海底洞窟の雰囲気たっぷり。

轟音とともに荒々しい波が岩肌に打ち付け、水しぶきがこっちまで飛んでくることもあった。

洞窟内に響き渡っていた波の音、その発信源がここだった。

こんな激しい波が入ってくる場所に、船を隠すことって出来るのだろうか。岩に打ち付けられて、壊れてしまうと思う。

最深部から通路を真っすぐ進むと、初めのエレベーターのフロアに戻ることになる。途中で海が見える脇道があり、潮吹き岩があるので、見逃さない様に。

波が引いて、再び勢いよく波が押し寄せる。波は岩の割れ目にも流れ込み、小さな穴から噴水のように海水が吹き上がっている。

見どころは海だけでなく、天井にもあった。岩が波打ったような不思議な文様をしている。

これが作られたのは1600万年前、ここがまだ海の底だった時代の話である。

海底にあった砂に、波と潮流が長い時間をかけて痕を刻んでいった。それを壊さない様に薄い粘土で覆い、徐々に固めて地層となった。その上にまた波と潮流によって砂が運ばれ、同じ作業が行われた。それを何万年もかけて何層も重ねて行った。これを漣痕(リップル)と呼ぶ。

しかしこのままでは、波と潮流が作った作品は世に出ることはない。そこで前述したように地震と波によって海岸段丘が作られた。地震はかつての海底を海面に持ち上げ、波は岩を削り、1600万年の時を経て自らの作品を世に出した。

きめ細やかな波の様子が残る漣痕(リップル)は、太古の静かな海の記憶そのものなのである。

コメント