皆さん、御所といえばどこを思い浮かべるだろうか?やはり京都御所を思い浮かべる人が多いと思う。

しかし今回、行ってきたところは奈良県。奈良盆地の南西、金剛・葛城山の山麓に御所市という町がある。

御所とかいて「ごせ」と読み、古くから大阪、和歌山、伊勢を繋ぐ街道が通る交通の要衝だった。

御所まちで特徴的なのが、町を囲っている環濠。戦国時代、町を外敵から防ぐため、町の周囲に堀や土塁を張り巡らした。

環濠集落は日本全国にみられるが、御所まちは他の環濠集落とひと味違う。

御所まちは川を挟んで2つの環濠集落があるという、全国的に珍しいダブル環濠集落になっている。

さらにその珍しいダブル環濠と町割りが今も残されていて、江戸時代の地図がそのまま使える町なのである。

今回は、2つの顔を持ち江戸時代の地図が使える環濠集落、御所まちを巡ってみた。今回は西御所編。

御所まち、3つの魅力

- 寺内町と商業町、1つの町に2つの顔。

- 江戸時代の地図がそのまま使える、リアル江戸時代散歩。

- 豊臣秀吉による下水処理システム、太閤下水(背割下水)。

御所ってどこ

御所まちは奈良盆地の南側に位置しており、奈良から吉野や和歌山へ行く道沿いにある町。

近鉄御所駅

以前、葛城古道観光の時にもやってきた近鉄御所駅。

その時は、御所に江戸時代の雰囲気を残す町があるなんて、全く知らなかった。

筆者のマニアック観光地アンテナから逃れるとは。御所まち、只者ではない(笑)。

近鉄御所駅の南側の道を左へ曲がると、新地商店街への道が続いている。

御所まちは商店街の抜けたところで、かなりの駅近。

ちなみに右に見えている和菓子屋さんが、葛城古道観光の時にレンタサイクルを借りたお店。

明治18年創業の和菓子屋さん、あけぼ乃。まさか老舗の和菓子屋さんが、レンタサイクルをやっていることを信じられず、店員さんにの話すのをためらった思い出がある。

フルーツ大福がおススメらしく、今回はマスカット大福とあと大福パイを購入した。特に大福パイがめっちゃ旨かった。

新地商店街を抜けると、早速、袖うだつを持った古民家が現れた。

ここからが今回の目的地、御所まちとなる。

御所まち 江戸時代の地図と現代の地図

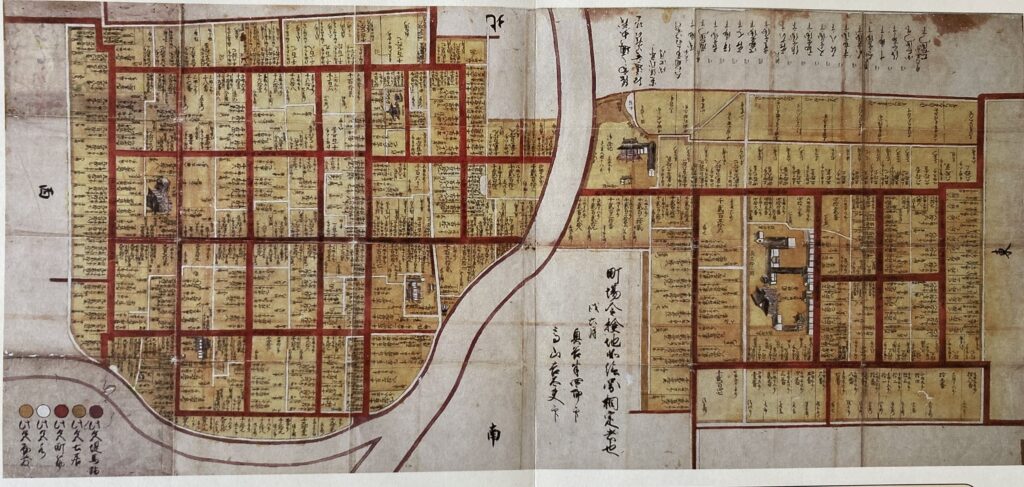

これが1742年(寛保4年)に作られたという地図。

赤い線が道路、白い線が環濠や背割下水等の水路を表していて、どっちも綺麗な碁盤目状なっている。

川を境に西側と東側で分かれている。西御所は大和絣や油屋などを営む商屋が並んだ商人町、東御所は円照寺を中心とした寺内町となっている。

200年前以上に作られた地図と、現在の町割りが全く変わらないのが、御所まちのウリなのだが、本当に変わっていないのだろうか?

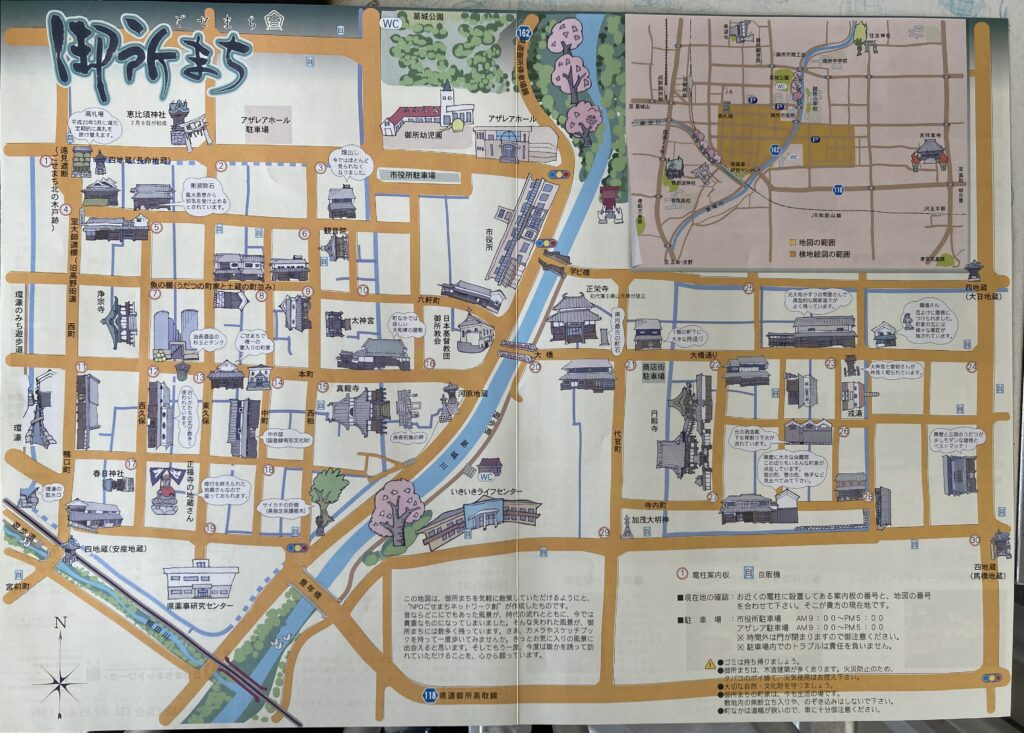

これが現在の御所まち。町が広くなったので周りは変わっているが、江戸時代からあった箇所は…、これは何度も見比べへんと分からんな~。間違い探しみたい。

いや、これは確かにほとんど変わってない!!

凄いのが、通りだけでなく環濠や背割下水も、そのまま残されている!。

御所まちは本当に、江戸時代の地図で町巡りすることが出来るのだ。

テンション上がってきたー。これは全ての通りを巡らずして、去ることは出来ないで。

西御所まち

遠見遮断と高札場

マップ左上の箇所を右へ曲がるとすぐに、道がクランク状に折れ曲がっている遠見遮断があった。古地図の通り。

別名、鍵の手あるいは桝形と呼ばれており、敵に攻め込まれた時、敵からの見通しを悪くして、侵入する勢いを削ぐ防御の工夫となっている。

当時は合わせて3ヶ所あったらしいが、現在残っているのはここのみ。

現在の様な車社会になると、見通しが悪い遠見遮断は、交通事故の原因となってしまうかもしれない。

遠見遮断を曲がったところには、高札場があった。

高札場とは、木の札が掲げられた掲示板の様なもので、幕府や藩が法令等を、民衆に周知させるために使われていた。

かなり古い感じなので、当時のがそのまま残っていると思ったが、2008年(平成20年)に復元されたものらしい。

江戸時代の日本の識字率は世界一とよく聞くが、こういうの見ると、多くの人が文字を読めたのだろうと納得出来る。

あと町の入り口には地蔵が置いてあることが多く、地蔵は旅行安全と町の守り神の意味合いがあるらしい。

御所まちでは、4ヶ所の入り口に設置されており、今も全て残っているとのこと。

遠見遮断の道は下街道といって、昔からの街道であった。

今の大和郡山市から五條市まで結んでいて、その先は奈良市からやってきた中街道と合流し、高野山や和歌山市の方へ繋がっている。

町の中を街道が通っていて交通には便利やけど、戦国時代は防御も大切。そこで遠見遮断や環濠で町を守っている。

高札場の近くにある立派なお屋敷。塀の上には、鋭利な忍び返しが張り巡らしてある。昔からの豪商屋敷って感じ。

上の写真の家の駒寄(家の外にある柵)には、何故か大きな石が置いてあった。

これは衝波除(しょうはよけ)といって、昔、T字路やY字路の突き当りは、行き交う人の情念が溜まると考えられていた。それを取り除くものとして、石を設置していた。南河内(大阪南部)に多く見られるとのこと。

現代的な感覚で考えると、T字路やY字路って車が衝突してきそうな怖さがあるし、車がない時代でも怖い感覚はあったのかもしれない。

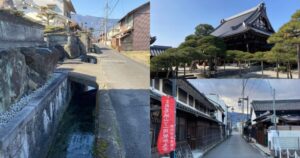

西御所 環濠

下街道沿い西側に家々の裏を流れている環濠。

そもそも環濠とは何かというと、外の敵から町を守るためのもので、城の堀の様なもの。

特に世の中が乱れた戦国時代に、多くの集落で作られた。

当時は日本全国にあったが、現在では、ほとんど見ることが出来なくなっている。

しかし奈良県は環濠集落が残されている町が多く、大和郡山や今井町でも見ることが出来るらしい。いつかまたそっちも見て回りたい。

地図の左下で、環濠がカーブしている箇所。町を囲んでいる感じがして、めっちゃ良い!

今は環濠の両サイドに家が建っているが、これでは環濠の外の家は、敵が攻めてきたらひとたまりもない。

本来、環濠の外は町の外なので、田畑が広がっていたはず。

広い田畑に浮かぶ環濠に囲まれた町を想像すると、戦乱の時代を必死に生きてきた人々の知恵と工夫が、目の前に現れてくる。

西御所の南側は柳田川が流れ、その横をJR和歌山線が走っている。

環濠は線路の横にあるのだが、線路のせいで見にいくことが出来なかった~。

っていうか南側は川があるのに、何故環濠を作っているのだろうか…。

南西入り口の四地蔵(安産地蔵)。地蔵は柳田川とJR和歌山線に挟まれた場所に建っている。

ここは線路が作られたので、肩身の狭いことになっている。

柳田川沿いを進み南側の屈曲部まで来た。左側は葛城川の土手の道路になっている。

素晴らしいことに、家が環濠内に収まっている!

当時は一周全部が、こんな感じだったのだろうと想像しながら、環濠を一周してみる。

環濠はこの先の交差点で左へ曲がり、そこからは蓋がしてあって、見えなくなっていた。

十分に環濠を堪能したところで、次は町の中を探索した。

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] […]

[…] […]